UPDATE

- 2025.10.03 | 【ブリッツMAX PLUS DR】浦川流ディープクランキング・テクニックでビッグバス乱舞!NEWディープクランクの性能を検証!【浦川師範代ルアテク道場その三十二】

- 2025.10.03 | 2025年11月発売予定の新製品・新色をご紹介します。

- 2025.10.03 | 【10月上旬出荷情報】 大人気クランクベイトシリーズに追加モデル誕生!!そのほか、これからの時期大変魅力的なプラグ新色、旬のアパレルなども続々登場となります!!

- 2025.09.24 | Bフェス感謝祭in大江川にO.S.Pブース出展致します。

- 2025.09.15 | O.S.PオリキンCUP2025開催のお知らせ

宮本洋平 | レポート&プロフィール

PROFILE

宮本洋平

中国

(弥栄ダム、旭川ダム)

05年広島チャプター年間優勝、09年チャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ準優勝、13年チャプター広島年間4位。特に弥栄ダムに強く、4度の優勝経験を持つ。

オチパクのドライブクローとブレードジグの巻上げアクション

みなさま、ゴールデンウィークの釣果はいかがだったでしょうか?中国地方のフィールドはスポーニングの真っ最中といったところです。今回は、スポーニング直前のタイミングで行われた、4月22日に開催された広島チャプター第1戦の模様を、レポートがアップされる頃有効になると思われるアフタースポーンの釣り方を交えて紹介したいと思います。

4月22日広島チャプター第1戦で準優勝

今シーズンより、O.S.Pからエコワームが続々とリリースされています。

ドライブクロー(2in,3in,4in)・ドライブクローラー(3.5in,4.5in)・ドライブスティック(3.5in,4.5in)がラインナップされており、JB/NBCトーナメントを中心に活動している僕にとっては非常にうれしい限りです。

逆に、釣り勝てるアイテムが充実したことで、「何とか良い成績を残さなければ」とプレッシャーがかかるところですが4月22日の広島チャプター第1戦ではドライブクロー3inのおかげで準優勝することができました。

今シーズンの弥栄ダムの状況をご紹介すると、3月くらいからずっと通っているのですが、今年は水温10度を越えるのが非常に遅かったです。

水温12~14度の期間が長いと、「プリスポーンのバスを巻物で」といった展開に持ち込めるのですが、今年は一気にその時期を通過してしまった感じです。

2週間前のプリプラクティスの時は水温11度くらい、1週間前のプリプラクティスの時は水温14度くらいで当日の試合はようやく巻物で釣りができるプリスポーンの時期だと思っていたのですが、前日プラクティスで湖に浮いてみると、水温16度まで一気に上昇していました。

大会前後は大潮だったこともあり、案の定、スポーニングが始まっていることが確認できました。

ただ、スポーニングが始まっているといっても、湖の中で一番水温が高い一部のエリアだけでスポーニングに今から入ろうとしているビックバスが、ウロウロしている状況でした。

弥栄ダムの場合、この時期第1陣のオスを釣ると1,000g~1,200g、メスを釣ると1,400g~2,000gくらいと計算できるので、いかにメスを釣るかが勝敗の分かれ目になるだろうと思っていました。

僕はサイト以外にO.S.Pルアーを駆使した以下の3パターンを考えました。

<パターンその1>

当日、風によっては濁りが入ることも考えられ、スポーニングが始まっているエリアの付近にあるゴミ溜まりをドライブクロー(3in.)の8.8gテキサスリグで狙う。この場合は、スポーニングエリアにいたメスの釣れる確率が高いパターン。

<パターンその2>

スポーニングが始まっているエリアとエリアを結ぶショアライン、または、スポーニングエリアの沖をブレードジグで一旦沈めてスローリトリーブで狙う。

この場合は、第2陣でウロウロしているオスが釣れ、キロフィッシュは期待できないものの、数は釣れる。

<パターンその3>

スポーニングエリアの沖や、スポーニングエリア周辺を、ブラインドでドライブクローラー(4.5in)の0.9gネコリグで狙う。

運がよければメスが釣れるというメスかオスか分からないが釣れるといった抑えのパターン。

この時期は、朝一は穏やかな天候でサイトが出来るような無風。

昼からは風が吹いてというパターンが多いので、大会当日の朝一はサイトで狙って、風が吹いて濁りが出てからのパターンその1という展開で、推定1,400gのメスバスを2本釣ることが出来ました。

このお陰で3本3,800gで準優勝でした。パターンその2でも500gくらいのオスバス2本をキャッチしました。

キーパーがすぐに揃ってしまい、30投もしていないと思いますが、プライベートで釣るなら一番楽しいパターンじゃないかと思うくらい、狙ったところでよく釣れました。

パターンその3も濁りが入り、見えなくなったところをブラインドで狙いましたが、バイトがあるたびにメスバスがきたのかと思いながらドキドキするのもなかなか楽しかったです(笑)

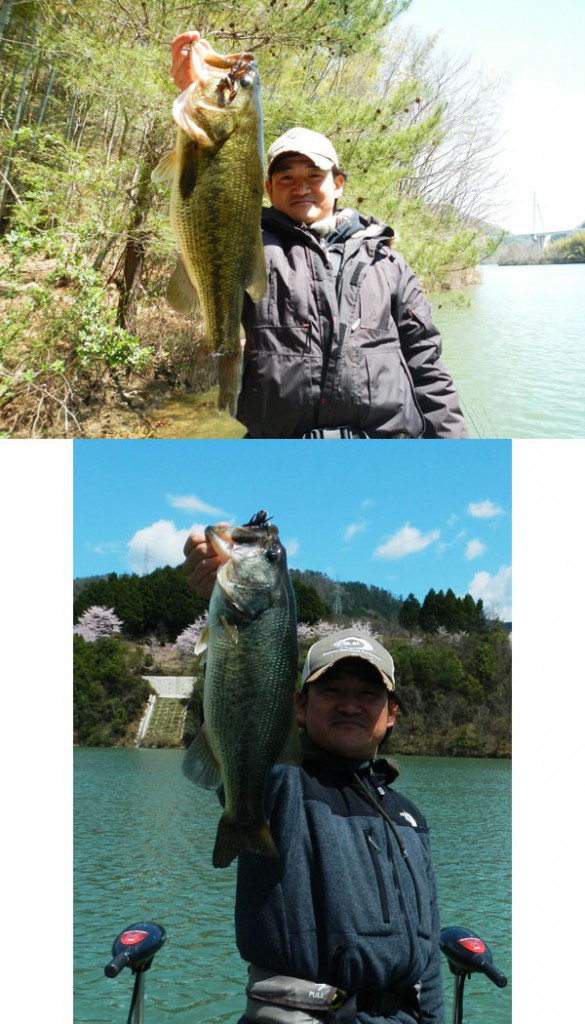

(写真:4月22日広島チャプター第1戦で準優勝)

オチパクのドライブクロー

ドライブクローですが、エコモデルが発売されたこともありずっとリグってあります。

他のホグ系やクロー系ワームと比較しても、比較にならないほど本当にオチパクであることが多く、シンカーがボトムに着く前にバイトがあります。

今シーズンは,4月6日にドライブクロー(3in.のスカッパノン)で、自己最高を更新するサイズとなる57cmのプリスポーンバスを釣ることが出来ました。

普通にフォールさせてもバイトは沢山あるのですが、よりもっと釣るために3つくらいのテクニックと組み合わせて使っています。

テクニックその1:水深が浅い(1m未満)のときは、ボトムについいた後何度もしゃくる。

川村光大郎君のDVDでもよく解説してありますが、とにかく何度もしゃくることです。

バスがいると信じられるエリアであれば何度しゃくってもよいと思うくらい有効なテクだと思います。

なかなか釣れないときや、バイトがあったカバーに対しては10回以上はしゃくるを目安にやってみてください。

テクニックその2:水深がある(1m以上)ときは、ラインにテンションをかけながらゆっくりフォールさせる。

これはテキサスよりノーシンカーの方が釣れる場合があると思うのですが、それと同じです。ただし、いかに自然に落とせるかが難しいテクニックだと思います。

テクニックその3

水深がある(1m以上)とき、水面直下でシェイクする。これがアフタースポーンの時にもすごく効きます。

オチパクでも食わないときはこの3つのテクニックを組み合わせることで、モア1フィッシュを狙ってみてください。

(写真上:4月6日にドライブクロー(3in、スカッパノン)で自己最高更新となる57cm)

(写真下:4月14日にドライブクロー(3in、スカッパノン)で釣った49cm)

巻上げで狙うブレードジグ

これまでブレードジグのようなチャターベイトタイプは、他のルアーと何が違うのかが整理できずにあまり使っていませんでした。

一般的に言われる「チャターベイトは千鳥アクションがバイトを誘発」のような売り文句もありますが、そんなリアクションバイトを狙うんだったらジャークベイトだって同じではないか?みたいに感じでいました。

今回、スポーニングエリアでブレードジグを使ってみて、ブレードジグのようなチャターベイトタイプの利点が別の視点から一つ見えてきたような気がします。

ひとつの特徴として、ブレードジグは潜る力はあまりないので、潜行深度が少しずつ浮き上がってきてしまいます。

実はこういうルアーって他になく、スピナーベイトにしても、バイブレーションにしても、なるべく一定深度を引けるように浮き上がらないように設計されています。

クランクベイトやスピナーベイトを引いてきたときに、「ピックアップをするときにバイトがある」ときって経験したことありませんか?

僕は、ブレードジグはこの巻上げアクションを意図的出すことにより、「狙って釣ることが出来るルアー」なのではないかと思っています。

また、少し違うかもしれませんが、ラバージグを使ったホンガリング(ジグを上方向に"チョンチョンチョン"と跳ね上げながら誘う操作方法)というテクニックがありますが、ブレードジグをゆっくり巻き上げた場合、これに近いアクションが出来ているのではないかと思います。

いずれにしても、ブレードジグは千鳥アクションだけではなく、ゆっくり巻いただけでも非常にキレのあるアクションをしてくれるルアーです。

スポーニング後でも、巻き上げアクションでバイトがあるとき、例えば、アフターから回復してコンディションがいいときや、秋のバスが活発に動いているときにも活躍してくれそうなので、これからは「巻き上げアクション」を意識しながら1シーズン通して使ってみようと思います。

このようにゆっくり引いて使うときは、テキサスリグを扱うような硬めのロッドにフロロカーボン(僕の場合12lb.くらいを中心に使っています)を組み合わせて使うことをお勧めします。

スピナーベイトのバイトより、テキサスリグやラバージグに近いようなバイトが出ますので、ラインスラッグを巻き取ったうえでしっかり合わせることがバラさない秘訣だと思います。

最後に

アフタースポーンの時期は、HPFクランクSPEC2も活躍してくれる季節になってきます。

今回紹介させていただいたように、ドライブクローの水面直下シェイクやブレードジグの巻き上げアクションも有効だと思いますので、ぜひ参考に良いアフターフィッシュを狙ってみてください!!

春バス攻略の秘訣

僕のホームレイクの弥栄ダムも、この冬は水温が7度台と最低水温に下がりました。しかし3月になり、表水面は若干ですが上昇傾向になりましたので、これからはどんどんバスがシャローにさしてくると思います。

今回はそれらのバスをスピナーベイト、クランクベイトで釣る方法をご紹介したいと思います。

エリアの選択

春に向けて、冬の間に冷やされて底にたまった水が温められて、温められた水は冷めたお風呂と一緒で表水面付近に浮きますので、表水面から徐々に暖まっていきます。

バスも少しでも暖かい水の方が、動き回れてエサがたくさん取れるのでシャローに浮いてきます。

ここで大事なのは、この動きが始まるのは、同じフィールドでもエリアによってものすごく差があるので、「早く動き始まるエリア」を見極めることです。

この時期は、通常の時期のセオリーとは反して、とにかく「濁った水の動きが少ないエリア」から動き始まります。

濁った水というのは不純物を多く含んでいるので、それらに太陽光線が当たって暖められるため、水温の上がりが早いということです。

また、濁り水が溜まっているということは、風にも吹きさらされておらず、流れもないエリアになります。

よって、スポーニングがはじまるまでは、「濁っているエリアの方がよく釣れる」ことが多いです。

この時期は、この濁ったエリアを、ダウンショットやノーシンカーで連発して優勝パターンになるようなこともよくあります。

地形はそんなにいいところでもなくてもバスがたまることはよくあることで、それくらい水温の上昇にバスは敏感ということです。

バスがシャローに上がってくるルートは湖によって特徴があるので、これも考えておく必要があります。

セオリーとしては、どこの雑誌にも書いてあるように、「岬に沿って上がってくる」のですが、フィールドによって、その傾向が薄いところは多いと思います。

例えば弥栄ダムのように急深な地形だと、スタンプや岩場を伝って上がってくるバスの数も多いですし、高梁川のような浅い地形だと、良いウィードがなるべく沖まで生えているところから上がってくるバスも多いです。

このように、フィールドとしての特徴も捉えつつ、濁ったエリアを狙ってみてください。

スピナーベイトとクランクベイト

バスがシャローに上がりたての頃は、スピナーベイトにしか釣れない魚、クランクベイトにしか釣れない魚がいると思います。

スピナーベイトはハイピッチャーで、この時期はゆっくり目に引きたいため、タンデムウィローを選択することが多いです。

引くコースとウェイトが非常に大事で、水深1mの0.5mの深さ(1/4~5/16oz)、水深2mの1mの深さ(3/8oz)、水深3mの1~2mの深さ(3/8~1/2oz)を岸と平行にトレースできるようにコースを取っていきます。

コツはなるべく長い距離が引けるように心がけることと、ルアーのスピード・深度を一定に保つことが重要だと思います。

当然トレーラーフックは必需品で取り付けるのですが、それでもバイトがあっても乗らないケースが結構あります。

バイトもきちんと、ヘッドの部分を食べたのを確認できるのですがトレーラーフックを逆さまにつけたり、トリプルフックに変えたりしてみても、のらないようなバイトです。

ただ他のルアーよりは明らかに反応と効率がいいため、まずはスピナーベイトを投げることをお勧めします。

バイトがあっても乗らない場合の対処方法としては、ヘッド等にバイトが確実にあるけどのらない場合は、トリプルフックで確実に掛けるためにHPFクランクSPEC2にローテーション。

ルアーは見にくるけど追いつかなくてUターンする場合は、バスをひきつける力を強くするために、阿修羅SP、ルドラSPEC2にローテーションしてみて下さい。

この場合は少し強めにジャークして止める時間を長くすることにより、ポーズしたときに「ドン!!」とくると思います。

(写真上:2009年4月18日(弥栄ダム)でハイピッチャータンデムウィロー3/8oz(C.B.ブルーバックチャート)で釣った48cm)

(写真下:2010年3月13日(弥栄ダム)でHPFクランクSPEC2(チャートブラウンタイガー)で釣った50cm)

クランクベイトは、ブリッツMR、またはこの春、初戦力となるブリッツEX-DRで、意識的に底に当ててリアクションバイトで釣ります。

この時期のスピナーベイトが得意な僕の友人は、スピナーベイトをフォールさせて、スタンプに当てて釣っています。

確かにこの方法だとスピナーベイトひとつでクランクベイトでしか釣れない魚も釣ることが出来ると思うのですが、トレーラーフックをつけることもあきらめなければならないし、何せ難しいので(笑)、僕はクランクベイトで釣ることをお勧めします。

狙いは、先ほどの水深と同じ水深1~3mの深さ0.5~2mを中心に狙いますが、クランクベイトの場合はだんだん深くなることにより全体を網羅することができるので、なるべく岸ギリギリに投げて、岸に沿って斜めに切って狙っていきます。

これでバイトがあると、スピナーベイトでどの深さを探ればよいかにフィードバックすることができます。

これで中層でバイトがある場合はスピナーベイトに戻したほうが良いです。

リザーバーの場合はショアラインに凹凸があるので、1方向から流しただけでは結構釣り残しが出てきます。

なので、必ずバイトがあったところや「いるな」と感じる場所があったら、反対側からも流してみることをお勧めします。

ルアーの使い分けは、ブリッツMRの方が浮力は高いので、どちらかというと浅い水深の岩やスタンプ向き。

ブリッツEX-DRの場合はより深く潜るので、大きな岩があるところや、少し深めのガレ場をタイトに攻めるときに向いていると思います。

また狙い目より深い深度のブリッツEX-DRを使うことによってゆっくり引けるというメリットもあります。

ウィグルワートは春に強いクランクベイトとして有名ですが、ブリッツEX-DRをゆっくり引くことによって、モノに当たったときの大き目のリアクションが期待できて、ウィグルワート同様以上の効果を生むのではないかと思っています。

(写真:2006年4月15日(弥栄ダム)でブリッツMR(チャートブルーバック)で釣った40アップ)

それでもバイトがないなら

春は急な冷え込みなどがよくあって、スピナーベイト、クランクベイトでもワームでもまったくバイトがなくなることがあります。

こういうときはまた冬に戻って、ハイカットSP、ダンクSPの出番です。

これまで良かったストレッチなどを、2秒に1回転ぐらいのスピードでゆっくり巻いて10秒以上止めるくらいの感じでゆっくり攻めてみてください。

あまり期待できるエリアではないならもう少し効率的に巻いて、とにかく自信がある場所では長めに止める。

例えば岬の先端とかカバーの横とかでは20秒以上ポーズするなど、我慢ができるだけ止めておくと良いと思います。

また、エリアをまったく見失ってしまったときは、サイトしてみるのも良いと思います。

この時期は意外にたくさんバスは浮いていて、サイトで簡単に釣れるほどではありませんが、魚が濃いエリアは見極められると思います。

これは簡単にエリアを見つけることが出来るので、僕はこの時期の大会プラクティスではよくやり、有望なエリアを見つけていきます。

また、暖かい次の日の冷え込みに限って頼りになるのは、コンクリート系のストラクチャーです。

コンクリートは暖まり難いので、夏にもいいストラクチャーになりますが、一度暖まると冷め難いので、冷え込んだ前の日が暖かければ、この周りをシャッドやライトリグで狙うのも奥の手です。

最後に

このレポートがアップされる頃には、本格的にバス釣りにいいシーズンになっていると思います。

まだ今年に入って初バスを釣られていない方も、ぜひ参考にしていただき、O.S.Pハードベイトで気持ちの良い1本を釣ってみてください。

(写真:2011年4月30日(弥栄ダム)でハイカットSP(マットタイガー)で釣った40アップ)

ドライブクローラーヘビーダウンショットの勧め

寒い日が続きますが、釣りには行かれていますでしょうか?僕は、春のシーズンインに向けて特にキャストの感覚が狂わないように、冬もバスを釣りに出かけています。

冬から春にかけてのバスの動き

僕のホームレイク弥栄ダムでも水温が10度を切ってきました。

いつも思うのですが、2月の第1週の土日にあるフィッシングショーOSAKAがあるときが、水温が最も低くなりバスが釣りづらい厳しい時期だと思います。

最近の日課としては、天気予報で一日の気温の動きを見ていて、水温がどれくらいになっているかを予測しながらフィールドに通っています。

2011年12月22日の冬至を過ぎてから、日照時間は徐々に長くなっているので、気温が下がっていても水温はある程度持ちこたえているような状態だと思います。

現在は、1日の最低気温が0~5度くらい、最高気温が5~10度くらいなので、水温は例年通り7~8度くらいまでは低下するかなと思っていますが、日によっては晴れて風が吹いたり、曇って暖かかったりで、その辺の天候も見ながら釣行時の状況を読んでいくことも必要かもしれません。

水温が下がっていく秋の過程においては、ベイトフィッシュがいる水深が徐々に深くなっていくので、バスはベイトフィッシュより先回りして水深が深くなっていくイメージ。

今の時期みたいに、水温が下がりきってしまった冬の過程においては、ベイトフィッシュが徐々に浮いてくるので、コンディションの良いバスほどミドルレンジやシャローに浮いてきて先回りしているというイメージを持って釣りをしています。

もちろん、水温が下がっていく過程でもシャローに残っていたり、水温が上がっていく過程でもディープに残っていたりするバスもいますが、これらのバスは日によって食わなくなったりするので、なるべくシーズナブルパターンに沿った魚を狙うようにしています。

(写真:今年の釣り納め12月30日(川上ダム)にドライブクローラー(ライトウォータメロン・レッド&ペッパー)の10gヘビーダウンショットで釣った45アップ)

ヘビーダウンショットの勧め

僕が考えるダウンショットのメリットは、ボトムから少し浮いた状態で、一定の高さでずっと効率よく探れることで、基本的にはボトム付近にいるバスを釣ることが出来ることだと思っています。

それより浮いたバスであれば、ジグヘッド、スモラバ、ネコリグ、スプリットショット、キャロライナリグなど、フワフワさせて釣るリグはたくさんありますが、狙った高さを一定で引くことができるのはダウンショットだけです。

よく、重いウェイトのシンカーだったらバイトが少なくなるのではないか、軽いウェイトのシンカーの方が、バイトは増えるのではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、僕の考えはシンカーが重いからバスが見切ることは少ないと思っています。

軽いウェイトのシンカーの方が釣れる場合はありますが、そのときは動きがもっとフワフワした方が良かったりするので、他のリグに変えるほうが良いということだろうなと考えています。

バスをキャッチするためには、、、、、

(バスの釣れる率)=(バスのバイト数)×(バスのキャッチ率)

みたいな感じの考え方あるのではないかと思い、いつもバスの釣れる率が高くなるように心がけています。

確かに、シンカーが重いことによって、当たりに気がつきにくい、ファイト中のバスの首振りでバレてしまうといったことがあり、バスのキャッチ率は他のリグや軽いウェイトのシンカーに劣るかもしれません。

しかし、広く探る効率はワーム系のリグでは一番なので、バスのバイト数を稼ぐことは可能で、バスのキャッチ率を腕で上げることができれば(笑)、バスの釣れる率は非常に高くなるリグだと思っています。

(写真上:今年の初バス1月3日(川上ダム)にドライブクローラー(ライトウォータメロン・レッド&ペッパー)の10gヘビーダウンショットで釣った40アップ)

(写真下:1月3日(川上ダム)にドライブクローラー(ライトウォータメロン・レッド&ペッパー)の10gヘビーダウンショットで釣った45アップ)

ヘビーダウンショットのタックル

ヘビーダウンショットのお勧めタックルを少し紹介させていただこうと思います。

10gのウェイトを基本に使っていますが、以前ベイトフィネス用に買った"スティーズスカイレイ631MLFB-SV+リベルトピクシーPX68L"を使っています。

本当はベイトネコ用にと思ったのですが、ネコリグを1日投げるのは性に合わず、断念してハイシーズンはほっとらかしになっていました(笑)。

10gなのになぜベイトフィネス???とお思いでしょうが、春から冬にかけてのディープを攻める場合のメリットは、非常に大きく、以下の2点があると思います。

・メリット1・・・ノーマルタックルより数mでもよく飛ぶ。当たり前かもしれないですが、ディープを狙う場合少しでも飛んだ方が広く探ることが出来ます。

・メリット2・・・スプールをフリーにしたときに抵抗なくラインが出て行く。

メリット2の方が大きなメリットを感じることが出来るのかもしれませんが、ディープを狙う場合、何度も底を取り直すので、なるべく真下にフォールさせることにより丁寧に広く探ることが出来ます。

ノーマルのベイトリールで、ピッチングセッティングだったら真下にフォールさせることが出来ますが、キャスティングセッティングだったらそうはいきません。

キャスティングセッティングで真下にフォールさせることが出来る、これが一番のメリットだと思います。

最新鋭のロッド"スカイレイ"はブランクスもガイドシステムもすごいです。

ブランクスの良さはもちろんですが、小口径ガイドシステムだと、スピニングロッドのような感度で探ることが出来ます。

普通は、軽いウェイトでその差を感じるのでしょうが、10gのウェイトでも、10m以上のディープになるとガイドシステムにより明らかに差が出てきます。

ヘビーウェイトでありながら、繊細なブランクスで変化を感じ取れるので、非常に湖底の様子が分かりやすいです。

底が砂なのか、スタンプなのか、岩なのか分かるくらいの感度なので、どういう湖底だったらどう動かすかというのが分かって非常に効率が良いです。

例えば、岩などはハードボトムなので、岩を感じたときは少し動かす間隔を狭めてポーズを長めに取る、スタンプの場合は乗り越えたときにバイトがあるので、まずはロッドを縦にさばいて、乗り越えた瞬間にポーズをとる、砂の場合は早く通過させるために早めに動かすなどすることが出来ます。

もし、ベイトフィネスタックルを持っていたら、ディープでもぜひ試しに使ってみてください。とてもメリットを感じることが出来ると思いますよ。

ワームはドライブクローラー

昨年の10月にも書かせていただきましたが、ワームはドライブクローラーを溺愛しています。

秋や冬にベイトフィッシュだと思わせて食わせるにはコレです。

カラーは写真をご覧の通り、W-022・ライトウォータメロン・レッド&ペッパーが大好きです。

ベイトフィッシュ系のカラー、エビ系のカラーがありますが、このカラーはベイトフィッシュ系のカラー(ワカサギ系を捕食しているバスに強い)でありながら、エビ系を捕食しているバスも狙えるような気がして、まずはパイロット的にこのカラーを投げています。

セッティングは、以前にも書きましたが、頭のハチマキ部をカットしてそこから細軸のオフセットフックを必ず上向きになるように、ヨリチチワ結びでセットしています。

ラインはフロロの8lb.でも良いのですが、ディープを攻める場合は感度を重視してフロロの6lb.を使用しています。

最後に

フィッシングショーOSAKAも終わり、間もなくするともうシーズンにしてしまいます。

エンジンのオイル交換などボートの準備や、リールのメンテナンスとかそれまでに色々とやらなければないことがありますが、準備万端でも望めるように頑張りましょう。

(写真上:1月9日(川上ダム)にドライブクローラー(ライトウォータメロン・レッド&ペッパー)の10gヘビーダウンショットで釣った40アップ)

(写真下:ノガレスセカンドバイトバーサタイルフィネス#1/0にゴブリンバット10g、ラインはガノアアブソルート6lb.のセッティングです。)

冬に向かってのルアー準備

今年は例年より、水温が低下するのが遅いような気がします。そのためディープが好調で、よく釣れていました。

そろそろ冬の釣り方も準備しなければならないのですが・・・。

このレポートでも昨年は陸っぱりでの冬パターンを書いてきましたが、今年はボート釣りの冬パターンをご紹介したいと思います。

最近の状況と冬バスの動き

相変わらず、ディープは釣れています。11月20日は17本、12月11日も6本釣れました。

このときの水温は11月20日が17度、12月11日が14度。

もうそろそろ水温が12~13度くらいになるので、冬の釣りの準備をしなくてはと思っています。

過去のデータを見てみると、ディープでよく釣れているのは14度くらいまでで、13度を切ってくるとディープでも釣るのがだんだん難しい感じになっています。(これはあくまでも僕の主観なので人によっては違うと思います)

秋の水温が低下するメカニズムを書くと、夏に暖まった水が冬気温が下がるとともに表面が冷やされて、冷やされた水がどんどん湖底に落ちていきます。

なので、水温が低下傾向のときは安定したディープにベイトフィッシュが溜まりやすく、バスもかたまって来るという感じです(シャローに残るバスもいますが)。

これがさらに冷やされると、ディープにベイトフィッシュが少なくなり、エサをあまり食べなくなる越冬バスと、またシャローに戻ってくるバスに分かれると思っています。

水温が13度を切ってくるとどちらも狙うのは難しくなってくるので、得意な方をやっていただければと思いますが、12月の上がりたてのバスは非常に食い気があるので狙ってみる価値は大有りだと思います。

特にいいバスが多いですからね。

陸っぱりで狙う場合はディープは捨てて、シャロー1本で狙っていった方がバスを手に出来る可能性は高くなると思うので、昨年書いた記事を参考にしてみて下さい。

ボート釣りの場合はディープ、シャローの両方が出来ますのでタックル面では悩むところが多いのですが、今回は僕が必ず必要というO.S.Pルアーを紹介させていただきたいと思います。

まず、シャローフィッシングの鉄板というか、とりあえずこれをキャストするというのがハイピッチャーのタンデムウィローです。

ウエイトは水深と投げやすさでお好みに合わせていただければと思いますが、タンデムウィローでバイブレーションを意識しながら、ゆっくり引いてくることがポイントです。

特に狙う場所は1~3mにある岩、スタンプ、ブレイクなど。

クリアレイクだったら地形をサイトする感じで狙ってみてください。

マッディーレイクだったら、とにかくキャスト数を増やして多くの場所を引いてみる感じです。

12月はなぜか雪が降った日にスピナーベイトでいい釣りが出来る日が多く、過去に何度も経験したことがあります。

過去のデータを見ると水温は12~13℃くらいで、日付は12月20日前後。

中国地方で言うと初雪が降る感じのとき、風もほとんどないようなときです。

バイトはしっかりとひったくっていくようなバイトなので、しっかり合わせてもらえば問題がないと思いますが、念のためトレーラーフックは付けておくことをお勧めします。

写真上:2011年11月20日ドライブクローラー(ナチュラルピンク)の10gヘビーダウンショットで釣りました。

写真下:2008年12月27日陸っぱりでしたがハイピッチャー タンデムウィロー3/8oz (C.B.チャートブルーバック)で釣りました。

次に鉄板なのがハイカットSP。

これはハイピッチャーなどでバイトがあったエリアでワンモアフィッシュを狙うとき、コンクリートや岩盤などが暖まった状況のとき、濁りが入っているようなシャローを狙うときなどに使ってみてください。

濁りが入っているということは水の動きが悪く、風の影響も受けていなくて水温が高い可能性が多いです。

マッディーウォーターなフィールドでもこの時期はクリアになって釣り難くなってくるので、こういう場所を見つけたら丁寧に狙いたいものです。

スピナーベイトで狙うのも良いのですが、1発で確実に食わせたいためハイカットを選択するのが良いと思います。

ロッドセレクトはとにかく柔らかく、ノーシンカーをキャストできるくらいのもので、ドラグは巻き取るのに支障がないくらいのズルズルにしておいた方がバラシを軽減できます。

ここぞというポイントにはとにかく1投のキャストに時間をかけて、20~30cm巻いてはポーズ(5~10秒くらい)といったイメージで引いてきます。

ひったくってラインが出ていくバイトも稀にありますが、ほとんどが次に巻こうと思ったら重くなっていたというバイトです。

これが硬いロッドを使っていると、巻く瞬間にバスの口から抜けてしまい、バレてしまうことが多いです。

バスに違和感を与えないためにも柔らかいロッドで、向こう合わせで反転するのを待つためにドラグをズルズルにするということがキャッチ率を高めるコツです。

これより少し広範囲に攻めることが出来るのが、ダンクSP&パワーダンクSPです。

いいストラクチャーに当たったと思ったら同じようにポーズを5~10秒くらいとります。

リザーバーなど急深な地形でも岸と平行気味に引くことによって、1~4mのボトムを長い距離トレースすることが出来ます。

ノーシンカーワームを動かすくらいのイメージでゆっくりスローリトリーブするか、ゆっくりロッド引いてきてスラッグを巻き取るのも良いと思います。

大切なのは何かに当たったときに、その場でとどまるくらいの当たり方でとめること。これが冬のシャッドの釣りにおける最大のキモといってもいいくらいだと思います。

ストラクチャーに当たったのに気付くのが遅れると巻きすぎてしまい、ストラクチャーからプリッと外れてストラクチャーから離れてしまいます。

ハイシーズンならこれでも追ってきますが、低水温期は間違いなくバイトが遠のいてしまいます。

集中力を持ってなるべくルアーの位置をイメージしながら、ストラクチャーに当たりそうな水深に達したときは"止める心構え"でいることが重要です。

写真左:2010年12月12日これも陸っぱりでしたがハイカットSP(マットタイガー)で釣りました。

写真右:2006年1月21日パワーダンクSP(チャートブルーバック)で釣りました。

シャローの抑えは、ドライブクローラーのネコリグです。

これは今さら説明することもないと思いますが、1日こればかり投げていると釣れる確率が高まるような気がすると思うのですが、逆に本当に冷え込みが厳しい日にあったときなどはバイトが得られない可能性も高いです。

前述した釣り方と合わせて、本当にいい場所を絞り込んだ上で投入してみて下さい。

この時期、平均的な1日の天気の移り変わりとしては、晴れている日はまず朝に放射冷却が起こり、暖かい水がシャローに残るためシャローを狙うチャンスとなります。

このときは大体風が弱いことが多いので、小さめのシャッドなどで攻めることが出来ます。

しかし昼前、昼過ぎになると風がだんだん強くなってくるので、風裏を攻めるか、シャローを攻めるにしてもスピナーベイトなどのようなしっかりキャストが出来るルアーでしか攻められなくなります。

夕方はまた少し穏やかになり水温も少し上昇してくるため、バスも浮き気味になる傾向。

シャローか、もしくはミドルレンジがチャンスになります。

風が強くなってくるとバスが沈んでしまうため、ディープの方に分が出てきます。

ベイトフィッシュが映るような地形のディープウォータを狙い、水深としては10~20m。

風になるべくプロテクトされているエリアを基本とします。

岬などは、ハイシーズンはあまりよくない岬が狙い目となります。

というのも冬にベイトが溜まりやすい岬は、カレント(流れ)が当たらないような場所にあり、岬がお互いに組み合わさっているなど、ベイトフィッシュが回遊・溜まりやすい場所を狙います。

ワームはサイズを思いっきり落として、ドラクロ2in。

風があっても投げられるように、10gくらいのヘビーダウンショットをよく使いますが、スピニングのダウンショットリグやジグヘッドリグなどでも、重めのシンカーを使えば十分対応できると思います。

この時期は、"グッ"と重くなるバイトがあれば間違いなくバスなのですが、コツコツくるバイトの場合はブルーギルやハスの場合が多いです。

僕の考えは、ブルーギルやハスがいるエリアにはバスもいると思いますので、合わせをミスってルアーを移動させるよりは、その場で待ったほうが良いと思っています。

"コツコツバイト"があったときは少しラインを緩めてワームを持っていかないかどうかに神経を研ぎ澄まし、それでもバイトがない場合は少し動かしみるといった具合です。

さすがに冬ともなると秋のように次々とバスはキャッチできませんが、丁寧に攻めていけば必ず答えは返ってくると思いますので是非試してみて下さい。

最後に

今年も早いもので残すところあと半月になってしまいました。

そろそろ釣り納めのことや釣り始めのことを考えなければなりません。

前述のように今年は秋が少し暖かかったため、多少釣りやすいかもしれませんが、厳しくなる2~3月を前にガッツリ釣っておきましょう。

年末までは少し早いですが今年もレポートを読んでいただきどうもありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします!

写真左:2011年1月9日 ドライブクロー2in(ライムチャート)の10gヘビダンで釣りました。

写真右:2011年12月11日、ドライブクローラー(モエビ)の10gヘビダンで釣りました。フーデッドネックウォーマーを被ると首筋が全然冷えないので集中力が持続できますよ!この冬の一押しアイテムです。

秋のディープにドライブクローラー

リザーバーの秋といえばディープが本命になってきますが、これまで色々ワームを使ってきて、どのワームにも一長一短があるなと感じていました。しかし、今年の7月にドライブクローラーが発売になり、今年の秋はこれ一本でいけそうな気がします。

今回のレポートは、チューニングなども含めたディープでのドライブクローラーの使い方を紹介したいと思います。

ディープ用ワームの条件

僕が考えるディープ用ワームに求められる重要な条件は、

・ストレートワームであり動きが良いこと

・匂いつきワームであること

・ハリもちが良いこと

この3点が挙げられます。

これまでのワームはテールの動きが最良のもの、テールの動きは落ちるが匂いが良いもの、そのどちらもそれなりにあるがどちらもイマイチなものと3種類くらいのワームを使い分けていました。

ドライブクローラーはこの3つの条件をこれまで使っていたワームより、高い次元で超えており、他のワームがいらなくなったと感じています。

なぜ、匂いつきワームが良いかというと、ディープは出ているラインが長い分バイトを感じるのが遅れると思います。

匂いつきワームで長い間バイトさせるということは、シャローで長い間バイトさせるよりかなり重要になってくると思います。

匂いつきワームを使うことで、バイトがあってものらないケースとか、バイトがあっても気づかないというケースを極力減らすことが出来るのではないかと思っています。

また、ハリもちが良いことというのは、ディープは結構数が釣れるので、1本釣るごとにワームがだめになっていたのでは話にならないためです。

かといってハリもちを重視した硬いワームが良いかといえば、これも前述のバイトの長さにも関わってくるので、なるべく柔らかい素材でハリもちが良いワームが最良と考えています。

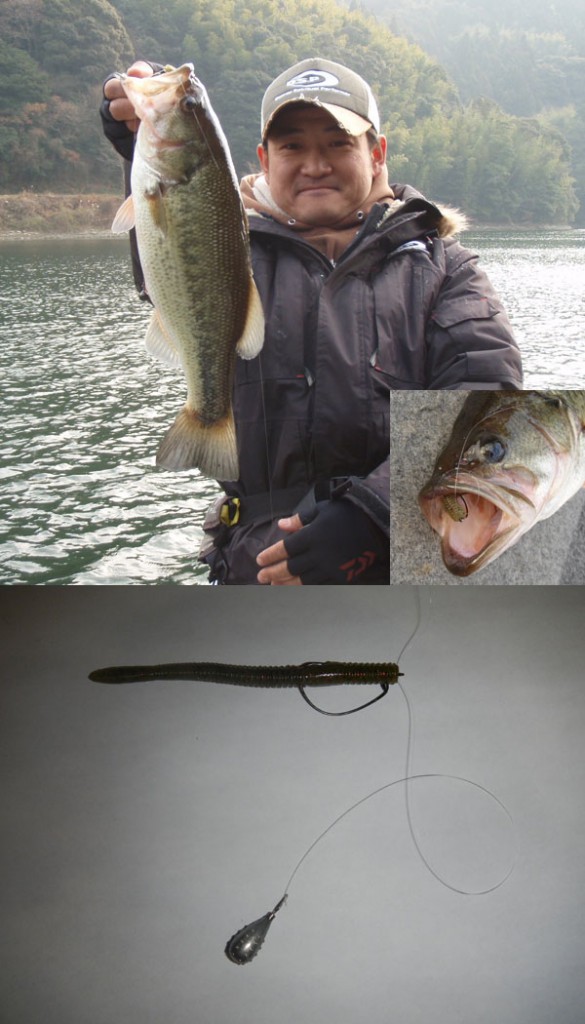

(写真:2011年9月25日ドライブクローラー(ライトウォータメロン・レッド&ペッパー)の3.5gジグヘッドで釣った49cm)

ドライブクローラーのチューニング

もともとドライブクローラーは、ネコリグ系のワームとして、先端に少し厚みがあってというシルエットになっています。

もちろん、ネコリグで使用するときはノーマルのまま厚みがあるところにネイルシンカーを入れて使うのですが、僕がディープのリグとしてよく使っているのは、10gくらいのオフセットフックのヘビーダウンショットと、3.5gくらいのオフセットのジグヘッドです。

どちらもオフセットタイプを使うというのがキモで、僕が通っているリザーバーではディープにスタンプや岩など結構根掛かりやすいストラクチャーが沈んでいるので、風が強いときはオフセットのヘビーダウンショット、風がないときはオフセットのジグヘッドを選択しています。

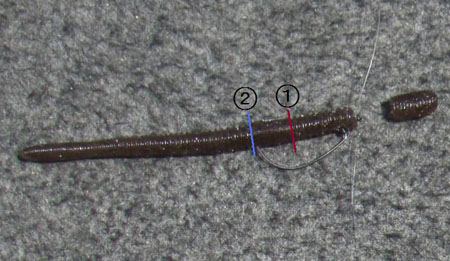

ダウンショットやジグヘッドで使うときは以下の2点から、写真3のヘッドをカットすることを基本として使用しています。

・ヘッドの太い部分をカットすることにより、ジグヘッドはヘッドとなじませることができ、ダウンショットもジグヘッドもベイトフィッシュにサイズを合わせることができる。

・匂い付きワームをカットすることにより、カットした部分の匂い成分が溶け出し、その部分に対してバイトが集中する。

決してワーム短くすることを推奨しているわけではないので、魚がいるか、いないか分からない状態ではワームを短くすることは得策ではありません。

バスにワームを見つけてもらわないと話になりませんから。

僕は、バスのサイズやベイトが小さく、バイトがあってもなかなかのらないなど、バスがいるというのを確信した上で、短くしています。

写真の①または最終手段の②のどちらで切ったにしてもセンターラインがあるので、性格にフックを真っ直ぐ刺すことができます。

バイトがあってものらないときはぜひ試してもらいたいチューニングです。

[写真:ドライブクローラーのチューニング(ヘビーダウンショットでオフセットフックにセットする場合)]

ディープの攻め方

これまでディープ、ディープと書いてきましたが、大体の定義は5m以上10mくらい、時には15mくらいまで攻めるときもありますが、それくらいのイメージで読んでいただければと思います。

ボートポジションの水深が10mだと、ボートポジションの真下までものすごく丁寧にやったとしても水深7~8mくらいまでしか、攻められていないと思っています。

僕が考えているのは基本のボートポジションの水深は、狙いたい水深の倍、10mの水深を攻めようと思えば、ボートポジションの水深は20mということです。

理想的にいえばボートポジションの水深は25mくらいになると思うのですが、ざっくり倍以上と思ってください。

魚探がない場合でも大体想像はできて、バンクの角度が45度くらいとすると、10m投げたらボートポジションは10mくらい、20m投げたらボートポジションは20mくらいだと想像してやってみるのも、ディープ攻略のレベルアップの第1歩となると思います。

シャローから10mの水深まで攻めようと思ったら、フルキャストで20~25m投げるのも難しい(だからヘビダンを使っているのあるのですが)ので、沖に出ながらワームを沈めながらという作業を繰り返していかなければなりません。

これが出来るかどうかがディープ攻略のキモだと思っています。

他のボートでディープをやっている人が、かなり沖にボートポジションをとっているのをみると、「あの人なかなかやるな」と思ってしまいます。(笑)

最後に

秋の日はつるべ落としと言われますが、夕方になると急に暗くなりますし、この時期晴れないとディープではなかなか食わせられないときがあります。

そんなローライトコンディションでは、マイラーミノーが劇的に釣れることがあるので、ぜひお忘れなく。

また夕方は、冬場と一緒で水温が高くなりますので、バスがディープクランクで釣れる水深に浮いてきます。

ぜひ、夕方にはブリッツMAX-DR、新しく発売になったブリッツMAX-EX-DRでもやってみてください。

ディープクランクで連発して、帰れなくなってしまう場合もありますので、要注意です。(笑)

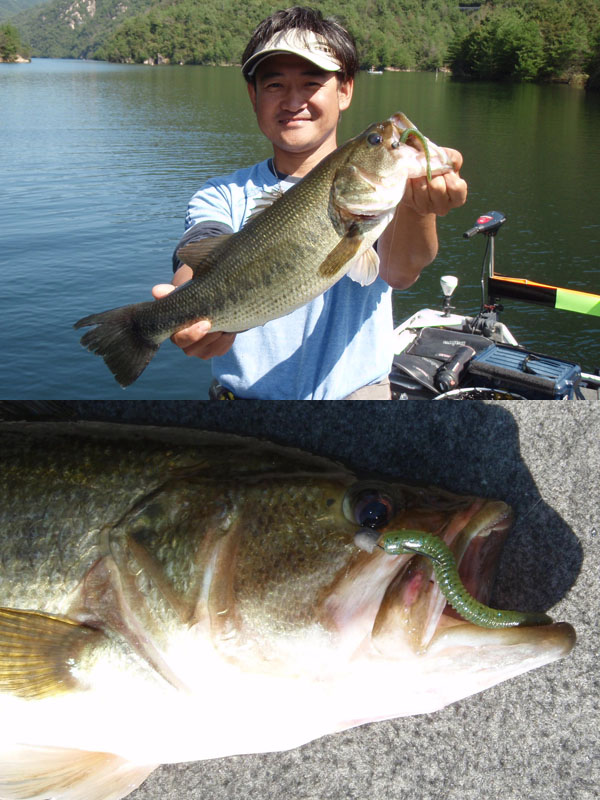

(写真上&中:2011年9月4日ドライブクローラー(ライトウォータメロン・レッド&ペッパー)の10gヘビーダウンショットで釣った49cm)

(写真下:2011年10月2日ドライブクローラー(ワカサギ)の10gヘビーダウンショットで釣りました。)

夏のバジンシリーズ

今年は季節の進行が遅かったですが、夏は例年通り暑い夏が来ましたね。夏といえばトップウォーター!

年々新しいトップルアーも発売されておりますが、O.S.Pの創業はバジンクランクから始まりました。

そこで今回のレポートは、10年以上も現役第1戦で活躍しているバジンシリーズについて敬意をこめた改めてご紹介したいと思います。

バジンシリーズが効く季節

バジンシリーズが効く季節といえば、アフターが回復する6月の天候が悪いとき、または、サマーパターンである8月の朝マズメか夕マズメだと思います。

過去のデータや写真を整理していてもそんな感じでした。

アフターが回復する6月については、曇りや雨が降っているときなど条件がつきます。

しかし、バスの活性が一番高くなる8月は、エリアや時間をきちんとセレクトすると確実にトップウォーターで釣ることが出来ます。

8月の時間帯では間違いなく朝マズメをお勧めします。

というのも、夕マズメというのは日没からかなり時間が経たないと水温が低下せず、バスがシャローに上がってきにくいからです。

本来ならこの時期のバスは最もえさを食べているはずなのですが、たまたま快適な水温である夜にえさを食べているので、夜とあまり水温が変わらない朝マズメは、この時期最もフィーディングしやすい時間帯です。

夕マズメに狙うなら、ほとんど日が暮れて凪から、風が吹くタイミングがチャンスです。

有望な時間帯はほとんど日没間際なので、狙う時間からすると朝マズメよりずいぶん短い。

一日やってよかったエリアを選択するなど、有効に使ってください。

(写真1:2007年6月16日、バジンクランク(クローダット)で釣った50アップ。)

(写真2:2007年6月24日、雨の中、バジンクランク(クローダット)で釣った40アップ。)

バジンシリーズの使い方

改めて説明するまでもないですが、バジンシリーズは巻けばバイトがありノルのですが、僕が使ううえで気をつけている点をいくつか紹介します。

まずはキャストの出来によって着水後ポーズをとるかどうか決めます。

陸ッパリやボートで岸と平行にどんどん流していく場合は、着水後すぐに巻いていきますが、狙っているものの際を狙う場合、着水がボチャンとなってしまったら、波紋が落ち着くまで待ち、少し間をおいて巻くようにしています。

これはトップウォータープラグの使い方としては基本だと思いますが、イメージとしてはボチャンという音でバスが寄ってくるのを、巻いてバイトにもちこむ感じです。

次に巻きスピードですが、僕の持論は可能な限りハイスピードが良いと思います。

可能な限りハイスピードというのはルアーが水面から飛び出さないくらい(ずっと巻いていると筋肉痛になりそうなくらい)のスピードです。

バジンシリーズのようにハイピッチなウォブルが強いルアーだと早く引いても、バスが追いつけないほど早く移動していないと思います。

なので、極力ハイピッチにウォブルするようにグルグル巻きます。

ロッドの位置ですが、バジンシリーズもクランクベイトの一種なので、遠くにあるほど潜りやすく、近づくほど水面に出やすい(潜りにくい)特徴があります。

なので、基本はキャストした直後、ロッドはたて気味、近づくほどロッドは寝かせるか下向きが基本です。

バイトがあったときは、即合わせをいれないのが基本です。

バスが反転する場合は合わせても良いのですが、ルアーと同じ方向に向かってくるときに合わせると、バレてしまうことが多々あるので、巻き取るだけが基本です。

合わせなくてもファイト中にきちんと刺さってくれるので、あまり途中で合わせをいれない方がいいと思います。

バジンシリーズの使い分け

まずは、ノーマルを使うことをお勧めします。

ノーマルはキャストもしやすい、リトリーブが早くても水面から飛びでにくい、ラトル音もあるのでアピール力も強いと、普段プレッシャーがさほど高くないところで使うには十二分です。

ノーマルからのローテーションの考え方ですが、バスのバイトの仕方によって乗りにくい(ルアーの後にボイルがあるなど)、スローに巻いたほうが良いときは、ダイバジン系やヘビーヒッター系に切り替えます。

水はクリアなのだけど広範囲からバスがバイトしてくる(すっ飛んでくる)様な場合はダイバジン系、トップには非常に反応が良いけど濁っていてミスが多い場合はヘビーヒッター系を選ぶと良いと思います。

もっと効率よく釣りたいときなど、ルアーのリトリーブスピードをもっと上げたい場合は、サイレントバジンクランクを選択します。

『サイレントはプレッシャーがあるとき選択してください』みたいなセオリーはありますが、基本的にはトップウォーターはアピール力はあったほうがよいと思うので、リトリーブスピード、または裏技(のちほど記載します)で選ぶのが良いかなと思います。

あとコバジンは、5月~10月の野池には絶対持っていきたいルアーです。これもノーマルほどウェイトがないので、少しスローに引くのが基本です。

(写真3:2008年8月30日、ダイバジンヘビーヒッター(マットタイガー)で夕マズメに釣った45アップ。)

(写真4:2007年8月16日、ダイバジン(DMクラウン)で夕マズメ釣った40アップ。)

裏技

バジンシリーズはトップウォーターを引いてきますが、水面は意識しているけど微妙にトップに出きらないシチュエーションも多々あります。

例えば、マンズベビーワンマイナスが投げたくなるような場面で、水面直下を引いてきたい場合ですが、バジンシリーズでも出来るのです。

キャストしたとき、着水と同時にロッドを下向きにして巻くと、水面直下波紋を出さずに巻くことが出来ます。

これがやりやすいのはウォブルのピッチが早い、ノーマルよりサイレントです。

あと個人的感想かもしれませんが、フェザーフックがついている方が水面直下をキープしやすいので、この裏技をやるときは、サイレントバジンクランクのフェザーフック付きを選んでいます。

トーナメントとバジンシリーズ

これまでのトーナメントでもバジンシリーズに助けられたことも多々あります。

1つはプリスポーン時期の大会で、移動中に橋脚でプリメスが捕食しているような様子を見つけました。

プランを大変更してバジンクランク(ワンパンピンク)を橋脚際にキャストすると、プリメスが1投目からバイトして来ました。

リアフック1本だけにしか掛かっていなかったため、惜しくもバレてしまいましたが、プリメスが橋脚についていることに気が付き、その後ジグヘッドでリミットメイクし優勝することが出来ました。

2つ目は、アフタースポーンの大会で、ノーフィッシュも覚悟しなければならないくらいの厳しい状況だったのですが、最上流でボイルを発見し、バジンクランク(ハニーブラウン)をキャストし、1,300gをキャッチしました。

僕が出ているNBCトーナメントの時間は7時から13時までなので、なかなか天候が悪いなど条件がそろわないとトップウォータールアーが活躍する場面も少ないですが、バジンシリーズはトーナメントでも、なくてはならないルアーだと思っています。

最後に

中国地方は、季節的に遅れに遅れて、サマーパターンが爆発しないままお盆を越しそうです。

例年なら、この記事を書いている前くらいにバジンシリーズの活躍の場面が来るはずですが、今年はトップの時期も遅れてこれからのはず。

おそらくバス達も冬に向かって帳尻を合わせるために、これから沢山えさを食べると思いますので、朝マズメ、夕マズメには、ぜひバジンシリーズを投げてみてください。

(写真5:2005年4月10日、広島チャプター第2戦バジンクランク(ワンパンピンク)でパターンに気が付き優勝しました。

(写真6:2007年6月17日、岡山チャプター第3戦バジンクランク(ハニーブラウン)で1,300gを釣りました。)

(写真7:2006年8月12日、バジンクランク(クローダット)で夕マズメに釣りました。)

(写真8:2011年7月30日、バジンクランク(クローダット)で朝マズメに釣りました。)

アフター狙いのルアーセレクト

梅雨に入りましたが、天気がいいときには釣りをしていて、ホント気持ちがいい季節になりました。今年、西日本の春の到来は遅く、梅雨にはまとまった雨がドカドカ降っているので、スポーニングもズルズルと遅れ気味です。

今回はこれからメインになってくるアフター時期に有効な色々な釣り方をご紹介したと思います。

今年の状況

まず今年の西日本はどんな状況かといいますと、昨年も春の到来が遅く同じような感じだったのですが、大雨が毎週のようにやってくるので、スポーニングの進行具合が非常に遅いです。

スポーニングの時期に絶対的に必要な条件は水位の安定だと思うのですが、大雨によって増減水を繰り返していてそれが遅れている大きな要因だと思います。

減水すると、せっかく作ったネストが干上がってしまうし、増水すると水温が上がらずに卵が孵らないなど、とにかく水温がある程度上がったら1~2週間くらい水位が安定してくれると一気にスポーニングが行われてという具合になるのですが・・・・。

水位の増減があっても、賢い大きい魚の一部はGWくらいにスポーニングを終えて、サマーパターンに移行しようとしている魚もいるのですが、その数は極わずかで大半の魚はこれからというフィールドもあります。

割りと保有水量が大きいキャパがあるフィールドは、雨の影響も多少はあるかもしれませんが、例年より少し遅れたくらい、増減による影響を受けているフィールドは1ヶ月くらい遅れくらいのイメージです。

皆さんのフィールドも、まずはスポーニングの進行状況を把握することが大切で、特に久しぶりに行くフィールドは事前に情報をよく集めておいたほうが良いと思います。

また、バスフィッシングをこれからも楽しんでいくためにも、スポーニングでネストを守っている魚は直接狙わないなどいたわりを持ってあげてくださいね。

(写真:2011年4月24日、ジグヘッドのスイミングで3本2,471gを釣りNBCチャプター広島第1戦でお立ち台に立ちました。)

サーチベイトのハンツ

梅雨時期の晴れ間やポストの魚は巻物に対する反応がよくないので、フィールドの状況をざっとサーチするためには、ハンツを手当たり次第撃ってくのが手っ取り早いです。

アフターの時期はフォールで真っ直ぐ落とすことが必要不可欠で、以前、パーツが色々ついたホグ系ワームと、そのパーツを最低限になるようにチューンしたもので釣果を比べたことがありました。

パーツを最低限にすると軽いウェイトのテキサスリグでも真っ直ぐフォールするので、圧倒的にチューンしたものの方が良く釣れたという経験があるくらいです。

(ドラクロシリーズは抜群のバランスですので、ライトウェイトのテキサスでもちゃんと真っ直ぐ落ちてくれます。)

最近のお気に入りは、6lb.を巻いたベイトフィネスで、ハンツ3.5g+ドラクロ2in.のオチパクセット(笑)です。

ゆっくりフォールさせることも大切で、ライトウェイトがこの時期最適です。

陸ッパリでもボートでも進みながら進行方向にキャストする場合は、スラックを出さなくても真っ直ぐフォールしてくれます。

静止してキャストする場合は、目標より少し遠目に投げて、着水後にロッドで手前に寄せてそのスラックを利用してフォールさせてやるとより真っ直ぐフォールさせることが出来ます。

(写真:2011年5月29日、ハンツ3.5g+ドラクロ2inのフォールで釣りました。)

アフター狙いのハイカット&ドライブスティックのジグヘッド

アフターに入って初期の魚に対しては、強い巻物はNGなのですが、レイダウンがたくさんあっていちいちライトリグで撃っていられないというときは、ハイカットがお勧めです。

もちろんエリアが小さくても、アフターという状況はわかっているけど、とりあえず魚の反応を確認したい場合も投げる価値がありです。

アフターの魚は倒れている竹、倒木など斜めに倒れているストラクチャーに好んで着きます。

そういうストラクチャーをかするか、かすらないかのところをゆっくり引いてきてやります。

もしバイトがなくても魚さえいればフラッと出てきたり、それでバイトしてきたりしますのでまずは魚がいるエリアを見つけてください。

流れがあたる岩盤などの垂直系ストラクチャーは、回復しているバスが多いので早いリトリーブでもOKです。

もしハイカットで食わない場合は、竹、倒木など斜めになっているストラクチャーに対して、ドライブスティックのジグヘッドを投げてやります。

カーブフォールさせてやるのがキモで、カーブフォールさせることで斜めのストラクチャーをなめるように引いてきます。

ボートポジションや立ち位置にも工夫が必要で、ストラクチャーに対して近いとカーブがきつくなって浅い水深までしかフォールしない、遠いと深い水深までフォールするので、倒れている角度によって調整するとより釣果がアップします。

ルアーが見えなくなるくらいの水深でバイトがあるはずですが、魚がいると確信が持てるところには、角度も変えて通してみてください。

ドライブスティックのジグヘッドをカーブフォールさせてやると、まさに生き物みたいに勝手にアクションしてくれます。

ドライブスティックのサイズとジグヘッドのウェイトの関係は、まだ僕も研究中なのですが、軽いウェイトにしてやるほどチドリがでて、大きいサイズまたは重いウェイトにしてやるほど、真っ直ぐ泳いでくれます。

僕の目指しているセッティングは、カーブフォールでコースはきっちりコントロールできるけど、適度にチドる感じです。

最後に

他には、毎年アフター時期から大活躍しくれるHPFクランクSPEC2やマイラーミノーがありますが、釣れた時期を比べてみると昨年はGWです。

HPFクランクSPEC2については、毎年毎年この時期にはレポートに書いていますので、参考に過去のレポートもご覧になってください。

これかららの時期、これらのルアーを総動員して、アフターの魚を釣っていきたいと思います。

(写真左上:2011年4月30日、ハイカットSP(チャートテールタイガー)のただ巻きで40アップを釣りました。)

(写真右上:2011年5月3日、ドライブスティック3.5in(グリーンパンプキンペッパー)のジグヘッドでプリオス50アップを釣りました。)

(写真左下:昨年5月5日、HPFクランクSPEC2で40アップを釣りました。)

(写真右下:昨年5月3日、マイラーミノーダウンショットで釣りました。)

早春のハイカットの使い方

この度の東日本大震災で被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。被災地の復興を心からお祈り申し上げるとともに、これから復興に向け義援金や支援物資など、長期間に渡り必要になると思います。

私たちに今出来ることを考えることはもちろんですが、長期的な視点で協力していく所存です。

早春のハイカット

みなさん、もう初バスはゲットされたでしょうか?

広島では桜が満開になり、いよいよ魚がシャローに向かって動き出す頃になりました。

この時期の状況が分からない中、もしタックルを1本だけ選択してフィールドに出ろといわれたら、迷わずハイカットを選ぶと思います。

その理由は、シチュエーションごとに、ハードベイトが有効なのか?ライトリグが有効なのか?ハイカットひとつで見極めることが出来るからです。

グリグリ巻いて食ってくるようなら、他のハードベイトでも食ってくると予想が出来て、ゆっくり巻いてボトムをとったり、ときにはポーズをしたりしないと食ってこないときはライトリグの方が有効ではないかと予測が出来ます。

逆に、ライトリグでもハードベイトでもダメなような厳しい状況で、魚が1~2mに確実にいる場合はハイカットが一番効果的になることが良くあります。

また、ハードベイトのフォローでハイカットを使う場合は、グリグリ巻いて、特にクランクなどボトムノックして食ってくる状況ではガツガツボトムに当てて飛ばすように引き、ライトリグのフォローで使う場合には"ここぞ"というところでポーズさせて食わせるといったイメージです。

ハードベイトでもライトリグでもできないことでサスペンドプラグにだけ可能なことは、"ここぞ"というスポットで長時間止められることです。

例えば、ワンドの中のセカンダリーポイントになる小さい岬の先端などに、ハイカットSPは長時間サスペンドさせることが出来る。

この時期に多い、ルアーを見つけてから捕食モーションに切り替わるまで時間がかかるバスでも、この"長時間ポーズ"で食ってくることは大いにあります。

時期的にはこの原稿がアップされる頃であれば、まだシャローに上がっている魚は少なく、ハイカットが非常に有効だと思います。

ゴールデンウィークに近づいていくと、スピナーベイトやクランクベイトなどのハードベイトでも釣れ始め、ライトリグでも釣れるようになってくると思います。

この頃は一時的に、ハイカットをリグっていてもあまり出番がないこともあるかと思いますが、急に冷え込んだときにはまた出番があるといった感じです。

また、ゴールデンウィークに入ってスポーニングが始まってくると、その直前、直後は非常に魚がセレクティブになってくるので、またハイカットの出番が増えてくるといった感じです。

(写真上:2009年3月29日、ハイカットで岬の先端のセカンダリーポイントを狙い1,200gを釣りチャプター弥栄でお立ち台に立ちました。)

(写真下:2009年4月18日、朝霧の中、見えバスが多いエリアの橋脚をハイカットで釣りました。)

ハイカットでのサイト

この時期、暖かい雨が降ればもちろんですが、冷たい雨でなければインレットは浅いところを流れてくるのでその間に暖められて、水温を上げる大きな要因になります。

また、お風呂が冷めたときと同じように温かい水は上に溜まります。

4月8日現在の弥栄ダムの水温は、水深0.5mが12.1度、4mが10.3度、8mが9.3度、20mが7.2度と、浅いレンジほど高い水温になっています。

こういう水温になってくると変温動物であるバスがどこに着くか容易に分かりますよね。

この時期に限ってですが、日替わりでインレットの方が本湖に比べて水温が高くなる場合がありますので、インレット=冷たい水、本湖=安定という固定概念は捨てた方が良いです。

今後さらに水温が上昇してくると、急にシャローにいっぱい魚が見えるようになります。

水温が上がったことによってシャローに上がったばかりの魚はとりあえず浮いて、そのうちカバーやストラクチャーに着くといったイメージです。

この浮いたバスたちをサイトで狙いたくなるのですが、リザーバーの場合は結構水深があるところに浮いているので、比較的ゆっくりフォールするライトリグでもバスが追いつかない場合が多いです。

そこで有効になるのがハイカットのようなシャッドプラグで、これならばどんなに水深があるところでもバスの目線にルアーを合わせることができます。

バスがちょうど見えるか見えないかくらいの1~2mくらいにいる場合はサスペンド、逆に1mより浅いところにいる場合はフローティングをチョイスして、ゆっくり巻いてやります。

サイトで狙う場合のトレースコースは、バスが向いている後方にキャストして、バスを追い越したときに気付かせるのがベストです。

逃げないけど全然反応がないバスには、高速リトリーブで通してやるとバイトしてくることがあります。

(写真:2008年4月27日、魚がシャローに見えたので沈んでいく方向に向けてダンクSPをトレースして48cmをゲットしました。)

スクールフィッシュへのハイカット

この時期、ボートには必ずハイカットをリグったタックルを載せておくのですが、前述のようにオールマイティーに使えることに加え、もうひとつの目的がスクールフィッシュへの対応としてです。

これから秋になり魚が深くなる時まで、(あまり大きな魚ではないことの方が多いかもしれませんが)スクールフィッシュを見つけることが結構あると思います。

この場合、通り過ぎた後ライトリグを落としても、スクールの真ん中に届く前に小さいのが先に釣れたりします。

しかし、ハイカットは線で引いてこられるので、スクールフィッシュが見えた方向より少し遠目に投げてやることによって、確実に群れの中にルアーを送り込むことが出来ます。

この場合、割とマシなサイズを選んで釣ることが出来るので、ぜひ試してみてください。すばやくリリースすると2本、3本と連続キャッチできることもありますよ。

最後に

ハイカットというルアーは1年にわたり使えるルアーで、個人的には魚が一時的に深くなる夏から秋にかけて出番が少なくなるくらいでほとんど年中活躍してくれるルアーです。

もし初バスはまだとういう方も、すでに釣られている方も、ハイカットはこれからの時期も高確率で釣れるルアーだと思いますので、サスペンド、フローティングを駆使して是非狙ってみてください。

(写真:2010年5月5日、スクールが見えたので通り過ぎて、ハイカットのサイトで仕留めました。)

2011シーズン開幕に向けて

皆さん、大阪フィッシングショーには行かれましたでしょうか?広島に住む私は、毎年大阪フィッシングショーが終わると、"いよいよ今年のシーズンが始まる"という感じがします。

シーズン開幕に向けて準備をするとともに、気分を高めるためにもこのレポートを読んでみていただければと思います。

はじめに

毎年、大阪フィッシングショーは2月の第1週の土日に開催されます。

バスフィッシング的には一番難しい時期に設定されており、よく考えられているなーと思います。

ただ同時にフィッシングショーに行くと、その日釣りに行っていれば釣れそうな気がしてくるので不思議なものです。

この時期は、シーズン中には出来ない色々なことを済まさなければならないので、毎週釣りに行きながらでもそれらのことを少しずつこなしています。

ボート保険の更新に、トレーラーの車検、エンジンオイルの交換、リールのメンテナンス、タックルボックス・釣果データの整理、ゼッケンの張替え等など・・・・まだまだやらないといけないことがたくさんありますので、頭が痛い限りです。

今年の初バス

今年の初バスは1月9日の川上ダム(山口県)、ドライブクロー(2in)のヘビダンで釣った42cmのエサをよく食べているナイスフィッシュでした。

本当は、初バスはショアラインを流してハイカット(SP)で1本!と思っていたのですが、寝坊してしまい、釣りを始めるころにはバーバーに風が吹いてシャッドをキャスト出来る状態ではなかったです。

川上ダムはワカサギレイクでディープにもいい感じにワカサギが映っていたので、岸にキャストしたあと、魚探にいい感じにワカサギが映るところまでバックして、沖にボートを進めながら釣りました。

タックルは2010年10月28日のレポートで紹介したタックルとほぼ同じです。

参考までに全部紹介すると、以下の通りです。

ワーム:ドライブクロー2in(ライムチャート)

フック:グラン ノガレス セカンドバイトライトクラス#1

ライン:バリバス ガノア アブソルート6lb.

シンカー:バレーヒルTGシンカー18 ドロップショット10g

リール:ダイワPX68Lリベルトピクシー

ロッド:ダイワTD-BA631MXBワイルドウィーゼル

秋からずっと感じていたのですが、10gクラスのヘビダンで底をズルズル引いたときのアクションは、軽いシンカーで引いたダウンショットのアクションとは大きく違うと思っています。

擬態語で現すなら、軽いシンカーはどちらかというとヘコヘコといった感じで、ヘビダンはブルブルといった感じです。

軽いシンカーでシェイクしながら引いてくるのと少し似ているのですが、重いシンカーでズル引くことによる不規則な動きはなかなか再現できないので、そのことによってバイトを誘発するのだと思います。

また、この時期特有の巻物もライトリグも投げるのが嫌になるような強風でも、このベイトフィネスのヘビダンなら何とかまともにキャスト出来ます。

これが一番の利点といっても良いかもしれませんが、ぜひ試してみてください。

(写真:1月9日、山口県の川上ダムでドライブクロー2in.のヘビダンで釣った42cm)

ワカサギレイクのワカサギの群れとバスの関係

私はワカサギが結構好きで、今も水槽で何匹か飼っているのですが、なかなか面白い魚だと思います。

金魚とかはエサをやると一気に活性が上がって、バクバクとえさを食べるという感じなのですが、ワカサギはエサを追いかけるでなく目の前にくると少し食べるけど、また別のところに泳いでいくというような感じで、非常に取り留めのない食べ方をする魚だと思います。

ディープでメタルジグなどリアクションの釣りをしてバスを釣りますが、ワカサギの動きを見ているとなんとなく理にかなっているように思います。

川上ダムは最深部で25mちょっとという水深なのですが、1月9日のワカサギの群れは10m前後に多くみられました。

その2週間後には15m前後に多く見られるようになり、だんだん深くなってきています。

ワカサギがディープに落ちる速さに比べて、バスが追いかけて落ちて順応するスピードが遅くて、この時期は非常に釣り辛いのだと思います。

ワカサギの動きも気まぐれで、水温が少し上昇すると水深が浅くなります。

1日の動きでみると水温が少し上がる夕方には、少し浅くなるというか岸に接岸する感じで、1日の中でも変化します。

日が良く照って暖かい気温だと、それによっても浮いてきたりします。

また、同じダムでワカサギ釣りもするのですが、そこで気がついたことを何点か。

ワカサギ釣りをしていると、よくそれにバスが掛かるではないかと聞かれるのですが、その経験は未だにありません。

今年良くあったのはニゴイが掛かるケース。

特にワカサギが底より少し切れたところに映る場合、その水深にあわせてワカサギを釣っていると、ワカサギが掛かった後にグンと重くなり、ニゴイがワカサギを食ってくるのです。

また、サシ餌には5cmくらいのブルーギルが食べてくることも良くあることが分かりました。

何が言いたいかというと、必ずしもワカサギの群れ=バスがいるとはならないことです。

ワカサギ釣りは魚探の性能を知る上でもものすごく役に立ちます。

慣れてくるとワカサギのサイズも大体想像ができたりしますので、ぜひ勉強のためにもチャレンジしてみて下さい。

要はただ単純に、ワカサギがいるエリアorいないエリアをやれば良いというわけでもなく、ワカサギいるエリアとバスがリンクしそうな地形や時間帯を想像しながら、丁寧に丹念に狙ってみることが大切だと思います。

(写真:ほぼ同じワカサギの群れをとった画像です。魚探によって映り方に違いがあるので、映り方の特徴を掴んでおくのも重要です。)

これからの時期のフィールド選択とルアー選択

いつも弥栄ダムの水温を気にしてみているのですが、現在は0.5m~20mまで一律に6.5度になっています。

たまに暖かい日が続いたら表水面が0.1度くらい高くなることもあるのですが、水温はまだ下降線をたどっていますので、表水面の水が冷やされて、冷たい水が湖底に流れるという循環で、水深によらず一律水温が下がっています。

これが逆に暖められるメカニズムを考えてみると、お風呂でも温かい水は上に浮いて底には下がりませんので、表面が温められると底との水温に差が出てきます。

これがいつ起こるのかと思いながら待っているわけですが、例年では2月の中旬から下旬には表れてくるので、今年もそれくらいではないかと予測しています。

このように水温が暖まってくると、バスが浮いてサスペンドしてくるはずですので、そのレンジと合わすことが出来て、止めることによってバスを食わせる、ハイカットSPが有効になってくると思います。

あと、水温を上げる要素といえば雨です。

冬の雨はNGだといわれますが、極寒の時期の雨は恵みの雨となる場合があります。

例えば、水温が6度台の状態で気温10度の雨が降った場合、雪解け等が混ざったとしてもインレットの方が水温が高くなる場合があるのです。

毎年恵みの雨にあたるとは限りませんが、この時期の暖かい雨は要チェックです。

リザーバー以外のフィールドだと、水深が浅いフィールドほど気温が上がることによって、水温が0.5~1度上昇することがありますので、気温だけあがった場合はこっちの方がバスが釣りやすいと思います。

このときのお勧めルアーは、ゼロフォーシンクロのなるべく軽いウェイトです。

風が強くて飛距離を出したいときはドライブクロー2inをセットしてみて下さい。

フォールスピードを早くしないでウェイトを稼ぐことが出来ます。

活性が高くなったときのバスは色々な動きに反応するので、フリーフォール、カーブフォール、ボトムシェイク、中層シェイクなど色々なアクションを試してみると数も伸びると思います。

最後に

シーズンに向かって色々と準備もありますが、そろそろキャストの練習もしないとシーズンインしたときにキャストが決まらないということにもなってはいけないので、フィールドに繰り出しましょう。

初バスがまだの方はこのレポートを参考にしていただければと思います。

(写真上段左:12月30日にハイカットSP(マットガイガー)で昨年最後のバスを釣りました。)

(写真上段右:昨年の年末12月23日にゼロフォーシンクロ1.8gにドライブクロー2inをトレーラーに釣りました。暖かかったので数も釣れました。)

(写真下段:以前にも紹介しましたが2006年2月26日にブリッツMR(マットタイガー)で釣った45cm。背景を見ても分かると思いますが、暖かい雨上がりにインレット直撃で釣りました。)

冬のオカッパリ三種の神器

早いものでもう今年も終わろうとしております。みなさん、今年の釣果はどうだったでしょうか?と振り返る前に、まだまだいいバスは釣れますのでこのレポートも参考にしていただいて、今年最後を飾るドラマフィッシュをO.S.Pルアーで狙ってみてください。

冬のオカッパリ三種の神器とは

冬のオカッパリでどうしても魚を手にしたいとなると、僕がチョイスするO.S.Pルアーは以下の3つです。

・ハイカット(SP)

・ドライブクロー(2in)のダウンショット

・04ジグシンクロ+ドライブクロー(2in)

ちょうど、先々週、先週とこれらでバスを手にすることが出来たので、その使い方も含めてご紹介したいと思います。

まだ時期的に早いかなと思っていたらドンピシャのタイミングだったようです(笑)。

今年の冬もこれらのルアーにはお世話になりそうです。

ハイカット(SP)でのエリア選択

まず、冬に大体の釣り場で真っ先に投げるのはこれです。

サーチベイトというか魚の状況を把握するのにはもってこいのルアーという役目です。

ずっと投げているとラインやルアーが魚の体に触れたりして、それが必ずしもバスではないかもしれませんが、魚がいるエリアを掴むのはこの時期非常に大事なことだと思います。

そういうエリアは水温が他より少し暖かかったり、ハードボトムだったり、何かが沈んでいたりと周りを丹念にやる価値があるエリアだと思います。

知らないエリアだったらなおさらですが、知っているエリアでもまずはハイカット(SP)を通してみることをお勧めします。

これまで何度もハイカット(SP)のことを紹介してきましたが、今回はエリア選択について紹介します。

ハイカットで狙う場所は基本的には以下の通りです。

・水が濁っている(マットタイガーが使いたくなるような濁り)

・水深がハイカット(SP)でボトムにつくかつかない程度(たまにボトムに着くorたまにボトムに着かないところ)

・垂直の壁がある(コンクリート系だとなお良し)

・杭が並んでいる(単発だと効果薄い)

・風裏になっている

・シェードになっているor日当になっている(場所の少ない方を選択)など・・・・・

これらが全部揃っていれば最高のエリアなのですが、そんなエリアはほとんどないと思うので、なるべくたくさん当てはまるエリアを選んでください。

エリアを決める具体例を挙げると、~を満たすエリアとして水路を選択して、さらにプラスアルファで、、が加わる場所をといった視点で探すなどです。

また、稀にハイカット(SP)のもぐり始めでバイトがあるときがあります。

そういう時はバスが浮いているので、ハイカット(F)にローテーションして、同じようにポーズを入れるのですが、ルアーを浮かせて釣るのも有効なときがあります。

過去のレポートに色々紹介していますので、参考にしみてください。

こちらはハイカット(SP)の動かし方を中心に紹介しています。

こちらはハイカット(SP)のチューニングを中心に紹介しています。

(写真左:12月11日、岡山の溜池で釣った45アップ。この場所は、、、が当てはまっていました。)

(写真右:同じく12月11日、岡山の水路で釣った40アップ。これは、、、が当てはまっていました。)

ドライブクロー(2in)のダウンショットでのエリア選択と釣り方

ドライブクロー(2in)のダウンショットも今回紹介しようと思ったら、昨年も同じことを書いていました(笑)。

ハイカット(SP)とも同じで、僕の中では、最も信頼がおける冬の鉄板ルアーになってしまったのだと思います。

オカッパリでリザーバーを攻める場合にキモとなるエリアは、沖に少し投げると相当深く沈むと思うのですが、そこから手前に引いてきて勾配が変わるところです。

それより手前に引くとダウンショットでも結構な確率で根掛かってしまうので、そういった意味もありますが、ちょうどこの時期はえさを食べようと思って、フィーディング気味になった個体を狙います。

攻め方は、沖目にキャストして着底、その後ズル引いて、勾配が変わった場所でしばらくポーズ、シェイクなどしてピックアップという感じです。

この時期は、ショートバイトが多発するので早合わせは禁物です。

この時期はギルバイトともバスのバイトとも分からないくらいなのですが、とにかくバイトがあっただけでは合わせないこと。

ラインに重みを感じるまでは合わせないようにしています。

ギルバイトのようなものを我慢していると、ラインが重くなるようなバイトに変わることがあります。

他のシーズンでもあるのですが、バスでもギルでもやる気のなくルアーを突いていると、横からやる気のあるバスがきてバッと食べるみたいなイメージです。

そんなイメージを持ちつつ、バイトがあったらまずステイを心がけてもらうと良いと思います。

ドライブクロー(2in)は、とてもいい匂いがついているので(笑)、やる気があるバスだったら間違いなく食べてくれるのですが、この時期はそういうバスばかりではないので、匂いでやる気のないバス・ギルにつつかせて、つつかせたことで艶かしく動くヒゲやツメやアシなどのパーツにより食わせるイメージです。

(写真左:12月4日、弥栄ダムでギルバイトのようなものを我慢していたらバスになりました)

(写真右:釣ったバスの口の中から、こんな小さなベイトフィッシュが出てきましたよ)

04ジグシンクロ+ドライブクロー(2in)の使い方とエリア選択

ダウンショットだとどうしても待って釣る、我慢して釣る、みたいな受け身の釣りになってしまいますが、シンクロ+ドライブクロー(2in)は逆に攻めるようなイメージの釣り方です。

シンクロ+ドライブクロー(2in)は底に置いてある状態で釣るのではなく、浮かせた状態で中層で釣ります。

特に有効なのが、コンクリート護岸の変化、倒木などのウッドカバーなどのピンスポットです。

底に着くまでに食わせたいので、この時期は特にウェイトを軽くして1.2gから使うのを基本とします。

それに、ドライブクロー(2in)をトレーラーとすることで、ルアーのウェイトを稼ぐことが出来、ただ重いだけでなくフォール中には抵抗になるので、ゆっくりフォールさせることが出来ます。

基本的にはこの釣りでは、ダウンショットと違って追わせて釣るので、結構バクッと一発で食ってきます。

コツコツ当たるような場合は、ダウンショットにローテーションして食う間を与えて、逆にダウンショットでコツコツあたるけどのらない場合は、シンクロ+ドライブクローに変えてみるのも手だと思います。

ワームには反応がイマイチだけど、毛(ラバー)があることで反応するバスもいるので、トレーラーワームは同じドラクロだけど、ローテーションしてみる価値は大有りです。

最後に

今回は冬のオカッパリ鉄板ルアーを中心にご紹介いたしましたが、ビックフィッシュを狙うならこれだということで、最後に12月にこんなルアーでも釣れたんだという、実績をご紹介いたします。

寒くて厳しいときだからこそビックバスが釣れるということもありますので、今回紹介した三種の神器でも、ビックフィッシュ狙いのルアーでも、ぜひO.S.Pルアーで今年最後のいいバスを狙ってみてください。

(写真上段:12月12日岡山の水路で護岸の変化を攻めて、水中に沈んだ倒木を乗り越えた瞬間にバイトがありました)

(写真中段左:2006年12月6日弥栄ダムのシャローをブリッツMAXで)

(写真中段右:2006年12月17日弥栄ダムのシャローをYAMATOで)

(写真下段左:2006年12月16日岡山の川のシャローをゼロワンジグ(11g)+ジャンボフロッグで)

(写真下段右:2008年12月20日岡山の野池のカバーをドライブクロー(4in)テキサスで)

秋のディープ攻略

今年は残暑が厳しくサマーパターンがなかなか終わらないなと思っていたら、サマーのディープから秋のディープへ移行した魚が濃く、そのままディープの釣りにどっぷり浸かっています。例年になく釣果をあげられている秘密がありますので、それを中心に今回は紹介させていただきたいと思います。

ディープの秘密兵器ヘビダン

今さら、「ディープでヘビダンなんて当たり前じゃん」とお思いの方も多いでしょうが、リザーバーのようなスタンプなどが多いところでは、ウエイトが重いと根掛かりやすいという先入観がありました。

しかし、実はやってみると真逆だったという、私にとってはとても新鮮な発見がありました。

タックルは、いわゆるベイトフィネスで6lbのフロロカーボンラインに10gのナス型錘、オフセットフックでマイラーミノーなどのストレート系ワームをセットしていますので、それを前提に読んでください。

まずは根掛かりにくさ。

確かにウエイトが軽いシンカーだとシャローでは根掛かりにくいのですが、あまり深くなってくると底が取りづらいため、ラインを緩めて底を取ることが多いと思います。

ところが深いところだと、ワームが底にフォールするまで緩めてしまい、この直後に根掛かることが多いのです。

10gぐらいの重いシンカーを使うとシンカーが着底した瞬間を感じることが出来、余計なラインを出さなくて良いため逆に根掛からないような気がします。

次に飛距離。

このセッティングだとスピニングで投げるより、1/2ozのテキサスを投げるより良く飛びます。

ボートからディープを攻める場合はなるべく岸から離れて遠投しなければなりません。

きっちりボートの手前まで攻めているつもりでも、自分がいるボートポジションの水深から1/2~2/3くらいまでの水深しか攻められていません(例えばボートポジションが15mであったら、きっちり攻められているのは7.5m~10mくらい)。

また、ストレートワームを真上から動かすと、遠投した状態でアクションするのとは変わってしまうので、なるべく沖目にボートポジションをとり、ラインの角度をあまり変えず同じようなアクションをすることが大切です。

ライトリグを使用したときは飛距離が足りないため、岸に向かってキャスティングしたら沖に向かってボートを進めるという動作を繰り返していましたがヘビダンを使うとこの動作が少なくて済むので、非常に効率が良く攻めることが出来ます。

またアクションについても、ライトリグだとワーム自体を動かすためには、自分でシェイクするなど動かしてやらなければならないですが、重いシンカーだとずる引いた時に、ロッドでアクションするより非常にナチュラルにワーム自体を動かすことが出来、バイトを誘ってくれていると思います。

マイラーミノーとヘビダンの相性

今までディープといえば、晴れれば○、雨・曇りだと×というイメージを持っていました。

しかし雨・曇りのときにマイラーミノーを使用してみて、その威力に驚かされました。

今までローライトコンディションのときは、少しワームを大きくするなどしていましたがマイラーミノーだとワームサイズを変えることなくアピールを高めることが出来るのでバイトが減ることがありません。

そういったときにもなくてはならない存在になっています。

そういうローライトコンディションのときに特にお勧めなカラーはインパクトチャートです。

ドライブクローのライムチャートがよく釣れるということを経験している方には説明する必要はないかもしれませんが、それと同じ効果でローライトのディープウォータではものすごくナチュラルに見えているから釣れるのだと思います。

また、アクションについてもヘビダンと非常に相性がよく、ズル引くことで普通のワームよりピリピリ動かすことが出来、まさにマイクロシェイクしているような動きになります。

マイラーミノーの最大の特徴である、ハリがある素材とフラッシング効果の利点をいかすことが出来るリグともいえます。

(写真:9月18日~10月3日にマイラーミノーのヘビダンで釣ったバス。どれもグットコンディションです。)

ヘビダンをいかしたトーナメント

トーナメントでもヘビダンをいかしていい結果が残せています。

9月5日チャプター岡山第5戦ではサマーパターン崩れでなかなかバイトが遠かったものの、プラクティスではヘビダンで回って魚の状態をつかむことが出来ました。

大会当日はその場所をヘビダン、リアクションキャロ、ジグヘッドのローテーションで釣り、3本2,968gで準優勝することが出来ました。

また10月10日にショップのトーナメントに参加し、プラクティスのときから好調だったヘビダンで1,500gのキッカーを含む10本以上釣り(パートナーもダウンショットで1,100gを含め10本以上釣りました)、4本3,690gで優勝することが出来ました。

(写真上:9月5日チャプター岡山第5戦(高梁川)。ヘビダンで見つけたディープエリアを攻略し準優勝しました。)

(写真下:10月10日第3回BASSペアボートトーナメントin弥栄湖。ヘビダンで1,500gのキッカーフィッシュを釣り優勝しました。)

これからの季節

ヘビダンと同じようにディープウォータを釣るのに欠かせないのがジグヘッドリグです。

ライトジグヘッドにお勧めなのが、マイラーミノーとドライブスティック(4.5in)。

3.5gのオフセット型ジグヘッドにセットしてフォール&スイミングで使用します。

ディープで食わせるコツはスイミングさせることです。

少しリフトさせてテンションをかけてフォールさせることにより、ナチュラルなスイミングで食わせるタイミングを与えます。

マイラーミノーはシルエットで見せて食わせ、ドライブスティック(4.5in)はテールのアクションで食わせます。

だんだん水温が下がってくると、ダウンショットとかでステイ中にバイトがあるけど乗らないということが結構あります。

そうしたときにはバイトがあったときに、少し泳がせて魚に追わせることでバイトに持ち込むことができるのですが、ダウンショットだとどうしてもバイトがあると止めがちになってしまいます。

ジグヘッドでテンションかけてフォールする場合はナチュラルに追わせられるため、キャッチ率が上がるときがあります。

最後に

これからだんだん寒くなってくると、ディープが益々安定的に釣れるようになってくるのですが、シャローの方が水温は高くビックバスはシャローで出ることがよくあります。

ドライブクローは寒くなってきても最高のアクションをしてくれる素材を使っていますので、ぜひドライブクローもセットしてシャローのビックバスを狙ってみてください。

(写真上:8月22日にマイラーミノーのジグヘッドで釣ったナイスフィッシュ。マイラーミノーのシルエットに思わずバイトしてきます。)

(写真下左:8月17日にディープで釣ったドライブスティック(今は4.5inが発売になっていますがこのときは寸詰めチューンでした)で釣ったナイスフィッシュ。テール&ボディーロールアクションが大きいためよりいい魚がバイトしてきます。)

(写真下右:8月17日にディープパターンがいまいちで困り果てていたときに、シャローカバーをドライブクロー(4in)で釣ったナイスフィッシュ。これからの季節もシャローにはいいバスがいるので、ぜひドライブクローで狙ってみてください。)

今年の8月後半からの傾向と対策

4月はあんなに寒い日が続いて今年は大丈夫かなと思っていたら、梅雨が明けてからは異常に暑いですね。今回はこれまでのシーズンの状態を考えて、8月後半からの釣りについて攻略法を紹介してみたいと思います。

今シーズン調子よく良い思いをされている方も、イマイチ調子が良くない方もぜひ参考にしてみて下さい。

2010年の傾向

色々な湖で釣りをしていて感じるのは、今年は春の寒さと梅雨時期の大雨でスポーニングが遅れたせいか、インレットで釣れる魚はまだアフター系の魚が多いなということです。

早いシーズンだと7月初めに最上流大爆釣のようなときもあるのですが、今年はベイトフィッシュの数も例年に比べると何だか少ないように感じます。

この季節が遅れたままで秋に突入するかどうかは定かではありませんが、流入量によって変わるインレットパターン、シェードパターンを紹介させていただきます。

■インレットパターン(流入量が通常より多い場合)

エサを求めて最上流にさしてきている魚は、なるべく動かないでエサを食べたいと思っているため、小さな流れのヨレに身を寄せることが多いです。

狙いはそういうところでジグヘッドワッキーを投入します。

なぜジグヘッドワッキーかというと、流れによりラインが流されるけどステイさせたい、ボトムべったりではなく漂わせたいからです。

いい魚を狙うにはワームサイズを落とす必要はないのですが、吸い込みの力が弱いアフター系の魚にも対応できるように、中央刺しのジグヘッドワッキーはフッキングするのに都合がいいのです。

お勧めはドライブスティックで、ジグヘッドワッキーにするとよりフラフラ落ちてくれてアピール力は強く、流入量が多いときは濁っていることが多いためボリュームが必要だからです。

ウェイトは流れの速さによるのですが、僕はビックフィッシュ対応のためフロロ5lbでジグヘッド1/32ozを中心にやっていますが、ラインがあまりに流されるようだったらジグヘッドを重くして、1/8ozを使うこともあります。

アクションは動かさないことが基本。フォール後のステイで漂わせることでバイトを取ります。

比較的大きなヨレだとシェイクしたりしますが、これだとサイズが下がることがあります。

(写真:7月18日チャプター旭川第4戦。流入量が多い最上流をジグヘッドワッキーで攻めて、3,935gを釣って3位入賞しました。)

■インレットパターン(流入量が通常より少ない場合)

流れがあまりないときは、より流芯にバスが濃くなります。

こういうときはバスが着きそうな岩などの上流にキャストして、ドリフトさせて岩などに入れてやることにより、アフター回復系のいいコンディションのバスを狙います。

この釣りにはマイラーミノーのジグヘッドワッキー(1/32oz)が最適だと思います。

ジグヘッドワッキーを使うことによって流れで自然にロールしてくれて、マイラーミノーの最大の特徴であるワームでありながらフラッシングの効果が出せるからです。

ナチュラル系がダメなときは、同じくマイラーミノーのリアクションキャロです。

特に先行者がネコリグやジグヘッドワッキーなどで流した後などは、やってみる価値が大いにあります。

5gのシンカーにリーダーは10~15cmで、メタルジグのようにしゃくって釣ります。

これも普通のワームだと動きだけでアピールするのですが、マイラーミノーにしかないフラッシング効果で、不思議なくらいバイトがあるのでぜひ試してみて下さい。

あと、リザーバー等の最上流に岩で出来たチャラ瀬がある場合は、ベントミノーが非常に有効です。

ワームだと根掛かりするし、通常のトップ系では出きらない状態においてベントミノーにかなうルアーはないと思います。

チャラ瀬にキャストして、流しながらチョンチョンアクションを加えるだけです。こういう浅いところは意外にみんなやっていない穴場だと思うので、これも試す価値ありです。

(写真上:7月11日チャプター岡山第4戦。チャラ瀬をベントミノー106、流芯をリアクションキャロで50アップ2本です。この他、ゼロツービート(エコ)でもキロアップを釣りました。)

(写真下:7月10日弥栄ダムのインレットで、マイラーミノーのジグヘッドワッキー、リアクションキャロで釣りました。どちらのリグで使ってもマイラーミノーの威力絶大です。)

■シェードパターン

この時期の定番といえばシェードパターンです。

通いなれたフィールドでも、朝一シェードが長い時間形成されるエリア、日が昇ってから南側のストレッチでなるべく高い木や岩盤がありシェードが出来やすいエリアなど、シェードの出来方を少し考えて一日のプランを組み立ててみると、もうプラス1本でも2本でもバスを多くキャッチできるかもしれません。

活性が高いときは、朝一シェードが長く出来るところをハードベイトなどで攻めるのが良かったり、バスの居場所が絞りにくいときは朝一から日が当たる側のシェードを狙った方が良かったりしますが、そのときに応じて実践してみて下さい。

またリザーバーなどは大きな岬が多いのですが、そういったところでも太陽の反対側はシェードが出来ます。

岬の中心ではなくシェード側を狙ったほうが良く釣れる場合が多々ありますので意識してみて下さい。

立ち木やマンメイドストラクチャーも同じなのですが、シェード側を狙うのが基本です。

真昼だとどちらに陰が出来ているかわからないくらい暑くてボーとします(笑)ので、僕は必ず太陽の位置を見上げて確認してからシェード側を打つようにしています。

シェードを狙うにはやはりバックスライド系のワームが有効です。

普通にシェード際をフォールさせることでもバイトは得られますが、バックスライド系で奥に入れたほうが、数サイズともに伸びると思います。

最近のお気に入りはドライブスティックの寸詰めチューン&ストレートフックの逆刺しです。

魚のサイズが大きい湖ではノーマルサイズのストレートフック逆刺しが良い(釣りビジョンで放映中のOsprey’s EYE #6旧吉野川で並木プロはノーマルで釣っていますのでぜひご参考に)のですが、トーナメントのときやベイトのアベレージサイズが小さい湖では、このサイズが最適でアベレージサイズだけではなくビックバスまで狙えます。

ドライブスティックの寸詰めチューン&ストレートフックの逆刺しは最近始めたばかりなので、今は光大郎くんに聞いたまま、見よう見まねでやっているのですが、またノウハウをためてご紹介させていただきたいと思います。

■最後に

O.S.P10周年記念Fanphotoキャンペーン第2弾では、バジングクランクで良く釣れていましたね。

僕もキャンペーンが始まる少し前ですけど、バジングクランクで釣りました。

やはりトップのルアーというのは、いつバイトがあるかと思って引いているとドキドキして、この感覚がたまりませんね。

今年の夏の状況を考えると、アフター回復が遅かったので、バスがディープに落ちるのが遅れて、夏過ぎに回復系になったバスが、トップでたくさん反応してというパターンもなきしもあらずかなと予測しています。

トーナメントのときは優勝に絡みそうなパターンなので、必ず練習で確認しておかないといけないなと思っています。

この予想が当たるかどうか分かりません(笑)が、これから秋に向かって良い釣りをしてお過ごしください!!

(写真左:8月7日JB旭川第4戦の練習時、ドライブスティックの寸詰めチューン&ストレートフックの逆刺しで釣りました。もちろん本番でも釣りましたよ。)

春バスにHPFクランク

いよいよ桜も咲いて春の到来を感じます。いよいよトーナメントも始まり本格的なバスフィッシングシーズンが始まったなーと実感しています。

今回は春に有効なルアーの一つとしてHPFクランクの使い方をご紹介します。

今年の状況

今年は非常に雨が多くて、ダムの水位の回復が例年になく早かったです。

昨年はスポーニング時期に雨が多かったですが、水位が安定していた方がスポーニングもうまく行われるでしょうし、バスのコンディションにとってはいい方向だと思います。

全国的にも同じ傾向だと思うのですが、私が通っている弥栄ダムでもこの時期にしては多い雨のおかげで、なかなか水温が上がらず10℃台で1ヶ月くらい足踏みしている状態が続いています。

7℃くらいから10℃台への水温の上昇は暖かい一雨であったりすることがあるのですが、10℃から更に上昇するには雨が降らず、寒い北風も吹かない状態で、太陽光線に頼るしかないといった感じです。

11℃、12℃台になってくるとシャローにさしてくるバスも多くなるのですが、今年は4月13日の大潮くらいでそのタイミングになるのではと予測しています。

その次の4月27日からの大潮くらいでスポーニングベッドができ始めるのではないかと。

■HPFクランクで50アップキャッチ

今年は、幸先よく弥栄ダムの水位が回復しボートで始めて出た日に50アップをHPFクランク(ノーマル)でキャッチしました。

このときはまだ7℃台から10℃台にあがりたてで、このバスはその勢いでシャローにあがってきたメスバスっていう感じです。

HPFクランク(ノーマル)を使った理由は、ボート解禁直後でプレッシャーが非常に薄いであろうということと、水面が結構にごっていましたので音ありでアピールさせたかったからです。

この時期に限ってですが、水面が濁って茶色くなっているところがいい場合が結構あります。

なぜかというとそういうところほど太陽光線を吸収して温度が上がりやすく、逆にクリアなところほど太陽光線がすり抜けて水温が上がりにくいからです。

この濁った水のエリアでバスがシャローに上がってくるケースが多いと思います。

また、逆に水温が下がると水の比重が重くなって水中に浮いていた濁りが湖底に落ちて、白っぽい濁りになることが多いです。

こうやって水の状態を見てそのエリアの前後の状況をつかむことが大切だと思います。

(写真1:3月13日に弥栄ダム美和町上流でHPFクランク(ノーマル)にきた50アップ

■HPFクランクが活躍する場面

10℃~12℃くらいの水温では、非常に微妙でブリッツ・ブリッツMRのようなクランクがいいとき(ワームでいうとテキサスがいいとき)と、ハイピッチャーのような小型スピナーベイトがいいとき(ジグヘッドのミドストがいいとき)があると思います。

一概には言えませんが、どちらかというと10℃に近いときがクランクで12℃に近いとき(バスがさし始めてきているとき)はスピナーベイトというイメージなのですが、この中間のルアーをあえて挙げるなら、HPFクランク(ノーマル)、HPFクランク(SPEC2)になると思います。

ボトムでのアクションはクランクベイト,中層でのアピール力はスピナーベイトには勝てないですが,どちらの場面でも使うことができます。

なので、どちらか迷ったときは最初からHPFを選択するのも手だと思います。

そして、ボトムにタッチしたときにバイトが多発するようだとクランクベイトに、中層でバイトが頻発する場合はスピナーベイトに切り替えるのも手だと思います。

このとき50アップはボトムにタッチしたときに釣れたのですが、もう1本の37cmは中層で釣れました。

このようにどちらでも釣れるときは、HPFクランクが正解なのかもしれません。

クランクベイト、スピナーベイトのどちらかしか得意でない方は、中間のフラットサイドクランクを通してもう他方のイメージをつかんでいただけるのではないかと思います。

(写真2:同じく3月13日に弥栄ダム美和町上流でHPFクランク(ノーマル)にきた37cm。これは中層でバイトしてきました。非常に春らしいバイトでした。

■ノーマルとSPEC2の使い分け

ノーマルとSPEC2の使い分けですが、大雑把に分けるとプレッシャーが高いときはSPEC2、プレッシャーが低くてアピールが欲しいときはノーマルと使い分けると良いと思います。

ノーマルの良いところは、フラットサイドの最大の欠点である飛びにくいというところを重心移動により飛距離が出るようになっているところだと思います。

またサウンドも重低音系のコトコトサウンドでアピール力もあります。

濁った水でアピールしたいプリスポーンの時期にぴったりのルアーです。

どちらかというと中層限定でボトムにタッチさせないで使うイメージです。

SPEC2は固定ウェイトのため、カバー周りの回避力が非常高いところが特徴です。

本来フラットサイドはカバー周りに弱いルアー(ラウンドタイプのほうが向いている)ですが、HPFクランクSPEC2は岩の一つ一つ、立ち木の1本1本の枝を意図的になめて引けるくらいカバーに強いという特徴があります。

また固定ウェイトのため、キャストも微妙なところに決まります。

重心移動のルアーは飛距離が出てよいのですが、リザーバーのように岸際の落とすポイントをシビアにしたいときは、固定ウェイトのほうが狙いやすいです。

また、ノンラトルは非常にプレッシャーに強く同じスポットで何匹も釣れる場合が結構あります。

明らかにターゲットとなるピンスポットを狙う場合は、SPEC2を最初から投げたほうがセカンドバイトを得る確率は高くなると思います。

僕にとってSPEC2はアフタースポーンの時期には無くてはならないルアーのひとつです。

陸ッパリだと飛距離を出して,広範囲に探りたいときはノーマル,カバーとか根掛かりやすいところを狙う場合はSPEC2をといったように使い分けてみて下さい。

■最後に

HPFクランクはまさにスポーニングの始めから終わりまで活躍してくれるルアーです。

ローテーションの一つというか、ローテーションの核にもなれるルアーだと思っています。

ハイピッチャー、ルドラ、阿修羅、ブリッツシリーズとともに春バスを釣るのに無くてはならないルアーだと思いますので、投げたことが無い人や最近あまり投げていない人はぜひ改めて試してみてください。

きっと良い答えが返ってくると思いますよ。

(写真:1枚目のバスと同じですが、ブリブリのメスバスです。体高も腹回もあり、ずっしりと重いです。)

冬バス準備

めっきり冬らしい季節になりましたね。私は最近、海釣りも一生懸命やっています。

海釣りも食い渋ったときの食わせ方とか、非常にバスフィッシングに通じるものがあり勉強になっています。

今回は寒くなるに釣れだんだん魚が浮いてくる仕組み、その釣り方をご紹介したいと思います。

冬の始まり

秋の終わりはディープで安定的に釣れるのですが、底の水温の低下とともにだんだん食わなくなってしまいます。

こうなると、いよいよ冬が来たなーと感じてしまいます。

そして、ディープから表水面に浮いた1.5mくらいの暖かい水をターゲットとして狙うようにシフトします。

時期的にいうと大体、年内は結構どちらでも釣りやすいのですが、年が明けてしまうとシャローメインにやる方が効率が良くなります。

ディープとシャローどちらも釣れる場合は、総じてディープの方が数は釣れますがシャローで釣れる方がサイズは良いです。

これはやはり、先に秋の終わりを引きずっているキーパーサイズのメインパターンと、一足先に冬の準備がすでに出来ているキッカーサイズのパターンになると思うのですが、真冬になっていくとシャローでもキーパーサイズが釣れる様になり、こうなると本格的な冬が訪れたなーと感じるわけです。

ディープとシャローで釣れるバスのサイズを比べることにより、冬の進行具合が分かります。

今回はシャローの1.5mにサスペンドしているバスの釣り方を二つご紹介しようと思うのですが、その釣り方は・・・

●ハイカット

●ドライブクロー(2in)のライトダウンショット

です。

<ハイカットを使う前に>

ハイカットは、冬のサスペンドバスを狙う代表格です。

その釣り方は、昨年書いたレポートを参考にしていただければと思います。

昨年は、この時期から釣れたので今から楽しみにしています。

超柔らかいロッドにズルズルのドラグが肝なんですが、その前に今回はハイカットの釣りをする前にやらなければならないことを紹介したいと思います。

絶対必要なのがサスペンドチェックとトゥルーチューンです。

まずは、サスペンドチェックから。

水温によって水の比重が変わってきますので、本当にピタッとルアーをサスペンドさせるためには現場での微調整が必要です。

ルアーを止めた時に食わせようと思うなら、これが出来ていないとトゥルーチューンをやっても意味がないと言うくらい大切です。

ルアーを見える範囲で潜らせて、浮くのか、サスペンドするのか、沈むのかチェックするのですが、沈むのは絶対NG。

浮く方向は良いと言ったりする人もいますが、僕は結構長い間止めて食わせたいので、浮く場合もほとんど調整します。

自分が止めようとする時間止めてみて動かないくらいように調整します。

フロロカーボンで遠投するとラインの重みで沈む方向、ナイロンで遠投するとラインが浮いて浮き方向になります。

このため、僕はどちらを使ってもあまり遠投しないのですがラインによって調整方向が変わってきますので、これも頭に入れておいたほうが良いです。

浮く場合は板おもりをつけてやれば簡単に調整が出来ますが、沈む場合はスナップ、スプリットリング、フックを変えなければならないので非常に面倒。

しかし絶対釣果に効いてきますので、面倒でもやっていただければと思います。

あと、どうしても同じ水温でも真水と川の水では、水の比重が違って浮き沈みが変わってくると思うので、現地で1投目をする前にぜひ確認をお願いします。

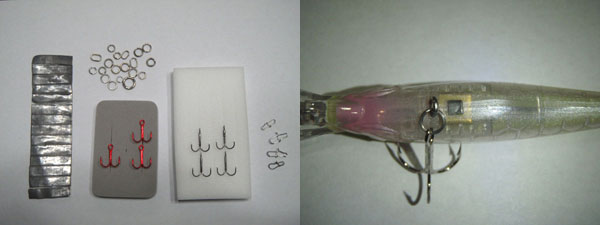

(写真左:これがシャッド調整用のグッズ(板おもり、スナップ、トリプルフック、スプリットリング)

(写真右:ルアーが浮く場合の調整(大体これくらいの大きさの板おもりを貼って調整することが多いです。ここに貼るとルアーの動きが変わりません)

トゥルーチューンも以前書いたレポートを参考にしていただければと思います。

ルアーの進行を曲げたいほうにアイを倒すのですが、この調整グッズを使っても微妙な調整は結構難しいです。

以前、他のO.S.Pスタッフと共感し合いましたが、親指の爪や歯で調整するのが一番微妙な調整が出来るのではないかと(笑)。

体に悪いのでお勧めできませんが、それぐらい微妙だということです。

<ドライブクロー(2in)のライトダウンショット>

この時期、もうひとつの定番といえばライトリグ。

やはり冬バスはルアーを吸い込む力が極端に弱くなってしまうので、本来はスモールワームのノーシンカーが確実なのですが、冬は風がない日が少ないので、ノーシンカーではちょっときつい、そういうときはライトダウンショットです。

0.9gのシンカーをつけるだけでも格段にキャストしやすくなります。

魚を食わせるには軽ければ軽いほど良いので、あとは風と相談で我慢できる限り、なるべく軽いシンカーをセットすることが大切です。

ドライブクロー(2in)の良いところはとにかく素材が柔らかいために、水温が冷たくても良く動くということです。

僕はワームの性能は冬に発揮されると思っていて、夏はどのワームもある程度動くし、バスの活性も高いので、微妙な差に気が付かないことが多いのですが、冬はその差が大きくなるので、ワームの動きを試すのも重要時期だと思っています。

2inは4in、3inの動きを引き継いでおり当然良い動きなのですが、それらより細身なのでよりダウンショットに適しています。

冬のお助けルアーになる事が絶対にあると思いますのでぜひこの冬に試してみてください。

ハイカットは面的な釣りが出来ますが、ドライブクロー(2in)のライトダウンショットはどちらかというと点の釣りです。

寒波が来てどうにも釣れないときはハイカットの方に分があると思うのですが、活性がある程度あるときは要所をライトダウンショットで打っていく方が早いかもしれません。

ぜひ両者を使い分けてみてください。

(写真:11月21日ドライブクロー(2in)のライトダウンショットで釣ったナイスフィッシュ)

最後に

今年は広島チャプターで年間3位になり、チャプター年間上位15%が参加できる中四国ブロック大会に出場することが出来ました。

これまで何度も出てきたのですが、どうも秋はどんどん魚の活性が下降方向になるので、練習より本番の方がつらいことが多くてなかなか良い成績が残せませんでした。

今年はそのことを頭に入れて練習した甲斐がありました。

このときも寒波が来て魚が浮いており、ノーシンカーとネコリグで浮いた魚を釣り準優勝できました。

今年最後の大会を良い成績で終えることが出来て、1年間がんばってきて良かったなーと感じました。

来年も良い成績が残せるように、しっかり休養して冬バスの練習もしたいと思います。

それでは皆様良いお年を!

(写真:11月1日中四国ブロック大会で準優勝しました)

秋バスの探し方

夏の間からずっとTシャツ1枚で釣りをしてきましたが、先日は日中でも風が寒くてウィンドブレーカーを着て釣りをしました。日に日に水温が下がり、久しぶりにフィールドに行くとバスの動きを見失いそうになるので、今回は自分にも言い聞かせている私が『秋に気をつけていること』をご紹介したいと思います。

ダム湖の水温の下がり方

気温がだんだんと下がってくるとともに、水温も下がってきます。

今更ながら水温が下がるメカニズムを書きますと、気温によって表水面の水温が下がって、その下がった水は比重が重いので少しずつ深い方、深い方に落ちていきます。

また、この時期から気温が下がったうえに台風による大雨が降ると冷たい水が一気に入って水温が一気に落ちるということもあります。

これを毎日繰り返していき、表水面の水温より湖底の水温が高くなったときターンオーバーが起こり、湖の底に溜まっていた泥やゴミが一気に舞い上がってしばらくは釣り辛い状況が続きます。

最近はダムの水質をよくするために湖底の水を表水面までくみ上げて撹拌するポンプがついているところが良くありますが、これがあることでターンオーバーの影響も少なくなってきていると思います。

しかし、この撹拌ポンプがいたるところについているわけではないので、エリアによってはものすごくターンオーバーの影響を受けやすい場合もあるので、地形だけでなくこの装置の有無を考える必要があるのかもしれません。

ターンオーバーが起こった後は、同じメカニズムで湖全体の水温が落ちていくのですが、水温が深ければ深いほど、水温の下がりが遅いのでベイトフィッシュの動きとマッチするディープウォータの魚が非常に濃くなります。

ホームレイクである弥栄湖では、弥栄湖レンタルボートのホームページに毎週水温がアップデートされます。

これをいつもチェックしているのですが、2009年10月11日現在で、水深0.6mでは22.1℃、4.1m~16.1mでは22.0℃、20.1mでは21.2℃ともう少しでターンオーバーが起こりそうな状況です。

フィールドによって流入量・放水量、水深、気温の下がり方が違うのでターンオーバーが起こる時期はまちまちだと思いますが、ターンオーバーが起こった後か前かというのは非常に重要な情報だと思います。

秋バスの探し方

水温の低下とともにベイトフィッシュも深くなり、それに伴ってバスも深くなっていきます。

非常にストラクチャーがいっぱいある長い岬のようなものがあれば、徐々に沖に出ていってくれるのでしょうが、悲しいことにそんな良い地形のところはほとんどありません。

僕の秋のイメージでは、特に急深な地形ほどバスが深くなるときに、沖に出るというより横方向に大きく動いてしまうというように感じています。

具体的に言うと0.5mくらい深いところにいきたいけど、そこには何もないので横に500mくらい動いて0.5m深くなった居心地の良い場所に移動してしまうといった意味です。

だから、昨日釣れた場所でも水深を変えても全然ダメで、魚を見失ったということがよくあるのだと思います。

この動きが早いのが秋の特徴で、安定した状態が続けは同じ場所に魚はとどまりますが、水温の低下や日中すごく暑くて水温が回復したときなど、特に浅い場所では魚の居場所が大きく変わってしまうので、注意が必要です。

現在のフィールドの状況がターンオーバー前で、日替わりで水深が変わっていくといった場合、最も有効になるのが今度発売になった『ブリッツMAX-DR』です。

ブリッツMAX-DRはこの秋の攻略のために待ちに待ったディープクランクです。

(写真:9月20日ベイトフィッシュがピンスポットについていなくて,4mブレイクをブリッツMAX-DR(テネシーシャッド)で広く探って釣った49cm)

なぜ秋にディープクランクが必要かというと、シャローの1mというのは岸際をぐるっと廻れば廻りきれるけど、4mくらいの水深というのは湖の中では結構いたるころにあります。

しかも絞り難いフラットエリアも結構あるといった感じで、1日かけても廻りきれないくらいスポットが溢れています。

ピンスポットを知っていたとしても、ベイトフィッシュがいたるところにちらばっている場合は、そのピンスポットから離れている可能性も高いので、広く探ることが非常に重要になってきます。

そのためその4mラインを効率良くチェックできるディープクランクは秋に欠かせないルアーなのです。

ブリッツMAX-DRの最大の特徴を挙げるとすれば、ディープクランクなのに固定ウェイトを使っていることです。

固定重心にすることで懸念さえる飛距離ダウンは全く感じさせないところか、むしろ重心移動タイプと比較してもそのなかでトップクラスに飛ぶものに迫るほど飛んでくれ、平均的な重心移動タイプと比べた際にはそれらを凌ぐ飛距離が出ます。

そして固定重心であることのメリットは重心移動タイプと比べてアクションが決定的に良くなっているという点です。

特に障害物にヒットした直後の泳ぎ出しの鋭さは重心移動タイプには見られないものです。

私の個人的な感想ですが、固定ウェイトながらコトコト音ありのため、速度を変化させた瞬間少し千鳥足になる(以下チドル)のです。

私は、このチドリ方が最大のキモだと思っているのですが、これによってボトムに当てない中層でも躊躇なくバスが口を使ってくるのだと思います。

もちろん、ボトムやストラクチャーに当たったときもチドルので当然釣れるのですが、これがあまりチドルとボトムに当たったとき根がかったりするのですが、さすがO.S.Pこの加減が非常に絶妙です。

(写真:9月22日少し濁り気味だったので,2mハンプをブリッツMAX-DR(マットタイガー)で釣った32cm,キーパーサイズでも躊躇なく食ってきます。)

フォローには

さすがに、大雨による水温低下や寒波が来てしまったときはさすがにブリッツMAX-DRもゆっくり巻かないと釣れなくなります。

それでも釣れない時は、パワーダンクSPで止めてやるか、魚がもっと深くなってしまったときは、ハンツやドライブクローのテキサスでフォールさせていくと良いと思います。

あまり、ライトリグでピンスポットばかりやっていると魚を見失いがちになりやすいので、とにかく広く探ることが大事です。

皆さんもぜひブリッツMAX-DR他O.S.Pルアーで秋のナイスフィッシュをゲットしてください。

(写真:10月10日4℃くらい水温低下してしまったためブリッツMAX-DRのフォローで、フットボールで釣った46cm)

大雨の影響とジグ系ワーム

今年の梅雨は雨が多かったですね。8月に入ってからも結構雨が降っていて、その関係で災害にあわれた方に対して心からお見舞い申し上げます。

今回はちょっと抽象的なネタで、この雨の影響とジグ系ワームで思うことについてご紹介したいと思います。

7月の雨の影響

7月はものすごく雨が降ったなーと思い、今年は例年に比べてどうだったか調べてみました。

気象庁のホームページに毎月の天候はどうだったかという総括が書いてあるのですが、7月中国地方は例年の1.7倍の降水量、また、日照時間は全国的に少なかったようです。

これがバスフィッシングにどういう影響があるかというと、例年なら表水温が上がってインレットに良いサイズのバスが集まるところですが、今年はダム全体の水が入れ替わるくらい雨が降るため、なかなか例年のようにインレットでグッドサイズ連発みたいにならないのです。

魚が一気に上流のインレットにさしてくることなく、湖全体に魚が散らばっているような感じでトーナメントでも上流、中流、下流のさまざまなエリアから上位入賞者がでる感じでした。

(写真上:7月12日チャプター広島第4戦で、最上流でキッカーフィッシュを釣り6位。本当はこういうのがもっと釣れるシーズンなのですが。)

(写真下:7月19日チャプター旭川第3戦で、最上流でそろえて5位入賞。)

例年ならお盆を過ぎると水温の下降がみられて、秋のパターンになるのですが、今年は水温が低いままそのパターンに突入しそうで、その辺を頭に入れてやっていないと魚を見失いそうと思っています。

やっぱりそういうときに頼りになるのがハイピッチャー&阿修羅です。

いる場所が絞れていないときにはこれを投げまくって魚を見つけるしかありません。

お盆を過ぎたあたりから水温の下降傾向が見られると、夏のうちあまりえさを食べられなかったバスが活発にえさを追うようになります。

特にハイピッチャーも阿修羅も色によって釣果が大きく左右されるため、カラーローテーションだけはしっかりするようにしたほうが良いと思います。

残暑が続けば微妙にサマーパターンが続き、気温が下降し始めれば秋のパターンに移行しますが、今年は後者のパターンが早く訪れるような気がします。

(写真:昨年のお盆に阿修羅(ホットタイガー)で釣ったナイスフィッシュ)

ジグ系ワームのミソ

僕は大会、練習にかかわらず常に人が投げているルアーを観察しています。

遠くでよく見えないときもあるのですが、大会のとき前を流した人と同じルアーを流していたら無駄な時間をすごすし、通り過ぎてった後に釣られた場合、ルアーを記憶しておくとあーそういうのでも釣れるのだと結構ヒントになるのです。

以前、大会のときに見慣れないワームを使って結構釣れている人がいたので、後で何を使っていたか教えてもらいました。

そしたら、ただ単純にホグ系ワームのボディについているビラビラや触覚等を全部とって、メインの爪だけにしたものでした。

何でそうやっているかというのも教えてもらうと、その日はストラクチャーに対してタイトに落とす必要があり、まっすぐ鉛直に落としたいからそういうようにしたのだと、ビラビラや触覚があるとどうしても前後左右にずれてしまうことがあるということでした。

そのとき、「なるほど、なるほど」と思ったのですが、確かにそのワームはメインの爪のほかにビラビラややたら長い触角など色々なものがついており、ルアーが落ちる角度によっては斜めにスライドしながら落ちていました。

そういった意味でドライブクローは、同じようにメインの爪(Swing Hands)、ボディの足(High Pitch Legs)、触覚(Hula Hige)がついていますがボディの足、触覚のバランスから、5gぐらいの軽いウェイトでもきちんとまっすぐ落ちてくれます。

だから、釣れるのだなーと改めて感じました。

ゼロスリーハンツの魅力

一足先にゼロスリーハンツを使わせてもらいました。

ハンツの一番の特徴はラウンド形状のヘッドです。

なぜラウンドかというと前のセクションで書いたようにより鉛直にフォールさせることが出来るためです。

以前、コータロー君と釣りをしたときにドライブクローをトレーラーにするときに、ボディを1cm弱カットして、足(High Pitch Legs)を4本ともカットしていたので、それを真似てやってみたところ、これもより鉛直に落とす効果が非常にありました。

というのもテキサスリグみたいに単純に針にさす場合は、かなりの精度で真っ直ぐ刺せるのですが、ジグにボディをさす場合、最後は真ん中に出せたとしても、途中どっちかに寄ってしまうことがあると思います。

真っ直ぐさせたときは良いのですが、フォールで曲がるとき、足はカットした方が良いような気がします。

真っ直ぐ落としたい場合、スイミングさせたい場合はゼロスリーハンツ、カバー廻りはゼロワンジグと使い分けることでより釣りの幅も広がると思います。

また、テキサスリグ、ジグは真っ直ぐフォールしてくれるかぜひチェックしてみてください。

それだけでかなり釣れる確率は高くなると思いますよ。

(写真上:木の根元をハンツ3.5g(ブラウン/レバー/レッド)+ドライブクロー3in(ブラックブルーフレーク)でオチパクでした。)

(写真下:昨年のお盆前にゼロワンジグ14g((ブラウン/レバー/レッド)+ビッグダディで釣ったナイスフィッシュ)

ベントミノーの楽しみ方

今年は例年になくスポーニングの時期が長く感じます。水温が上昇する時期は早かったのですが、さらに20℃以上に上がるのが遅く、17℃~20℃の時期が異様に長いのが原因だと思います。

ホームグランドである弥栄ダム(山口県)は2ヶ月に渡ってスポーニングが続いており、こんなに長いのはこれまで経験したことがありません。

リザーバーにはタイムラグがありスポーニングが早かったところでは、アフター回復もそろそろ釣れる時期になってきました。今回はその釣り方をご紹介したいと思います。

ベントミノーの楽しみ方

3月に発売されたばかりのベントミノーですが、他のテスターの方も書いておられますが、その威力はものすごいものです。

今回は、私が経験したこの時期ベントミノーがははまったパターンをいくつかご紹介したいと思います。

●(1)夕暮れ野池の真ん中パターン

普通、野池は足元や岸際を攻めるのが基本だと思うのですが、最近僕がはまっているのが日没前後の野池の真ん中パターンです。

昨年のコラムでも書きましたが、同じパターンで昨年7月25日にダイビングフロッグでビックフィッシュを釣りました。

それが頭に残っていて今年は少し早い時期から試してみたのですが、6月2日にベントミノーで写真の50アップが釣れてしまいました。

(写真:6月2日野池の真ん中でベントミノー(ゴーストライムチャート)で釣った50アップ)

この釣り方は時合いが非常に大切で、日没前後の30分くらいの間のみ有効です。

この日も日没が19時13分に対して、写真の時刻が19時14分でほぼ日没時間に釣れて、この前後にバイトが集中しました。

おそらく、野池の大きいやつはこの時間帯に集中してえさを食べているのだと思います。

しかも、岸際ではなく沖をクルーズしながらベイトを追っているようなので、ベントミノーが非常に有効です。

この時間、魚はほとんどが上を向いている状態なので、トップが有効なのですがポッパー、ペンシル、フロッグなど他のトップと比べても、ベントミノーはスレにくいと思います。

広範囲からバスを見つけるのではなく、魚がいるエリアで粘る場合に特に有効で、このときは隣で友人がポッパーなど他のトップを投げてみたのですが、明らかにベントミノーのみにバイトがあるような状況でした。

野池の真ん中にベントミノーを投げてアクションさせるだけ。

このときのアクションはほとんどお好みどおりで、水面連続トゥイッチでも、ソフトトゥイッチでもどちらでも釣れると思います。

ただし魚の方が食いミスとかする場合もあるので、トップに出てもテンションがかかるまでは即合わせしないのが、すっぽ抜けないコツだと思います。

●(2)流れ込みの弛みパターン

この時期まだまだアフターで回復していないバスも多いと思います。

アフターの魚は流れ込みにさしてくる時期だと思うのですが、まだ完全な流れの中にいるとは限りません。

そこで、しょぼい流れ込みとかでも脇の流れが弛んだ所とかをベントミノーで狙います。

こういう魚はワームでも狙えると思いますが、ハードベイトで食うならそのほうがスリリングで楽しいかなと。

それに、特に浅いところではワームはすぐに着底してしまうので浮かせておけるベントミノーの方に分があると思います。

流れの弛みでほっておきながら、少しのカレントでベントミノーが漂い、たまにチョコチョコ動かすといった感じです。

まずはベントミノーでやってみて、ダメならワームを投入するといった使い方をすれば、釣りの幅が広がると思いますよ。

これからの時期だんだん回復してくると、流れが強いところにどんどん入ってくると思います。

それらを見極めて、だんだん回復いくとYAMATO系とかバジングクランク系等もっとアピールが強いルアーに変えていくことも必要だと思います。

最後にフォローでベントミノーを入れるなどして,アーリーサマーの夏バスを根こそぎキャッチしてみてください。

●(3)ワンドの奥に浮かんだアフター狙い

この時期、田んぼの濁り水が入ってくる湖も多いと思います。また、風が吹いてワンドの奥にそういうのがたまることがあると思いますが、その中を注意深く見てみるとアフターのいいやつがポカーっと浮いている場合が良くあります。

そいつらを極力離れたところからベントミノーで狙うというのがこのパターンです。

こういうバスを釣るのは結構難しく、飛距離が出るベントミノーで離れて狙います。

ワームだと飛距離があまり出ないし、雨が降るとこういうバスがバズベイトに反応するのですが、日が照っているときはなかなか反応してくれません。

そういうときに食わせることが出来るのが、ベントミノーだと思います。

今のうちは、風が当たって少し水が悪いワンドの奥を狙って、夏になるにしたがって水通しが良いメインレイクを狙うと良いと思います。

●(4)川バスのボイル待ち

アフターが回復しきっていないというのは先ほど書きましたが、川バスがメインの流れ込みからかなり下流で群れている状況がありました。

多少カレントもあり、ベイトもたくさんいて大きいバスも良く見えるのですが、何を投げてもまったく反応しないという状況がありました。

ただ、ボイルは結構定期的にあることが分かり、ボイル待ちしてベントミノーを投げるという作戦に変えました。

ボイルがあるまでキャストせずに待って、ボイルがあったところすかさず投げ入れると、今まで全然反応しなかったバスにバイトがありました。

しかも、バイトしたベントミノーを取り合うかのように他のバスもベントミノーめがけてチェイスしてきました。

一度、ベイトだと思ったルアーに対してはスイッチが入りっぱなしで、といった感じで。

ベントミノーはその形状から着水したとき、頭から落ちても、後ろから落ちても少し潜ります。

これが一番のミソだと思うのですが、これがボイルの中に入れて釣れる要素のひとつだと思います。

現段階ではボイルの中に入れて釣れるルアー、ナンバーワンではないかと思っています。バスは見えるけど、なかなか釣れないときとかは参考にしてみてください。

ただ、ボイルも時合いのようなものがあって、頻度が多いときと少ないときがあります。これを見極めて、頻度の多い地合のときにそのエリアに入ることも大切だと思います。

いつもの時期にいつものルアーで

毎年、6月のレポートでは書いていますがこの時期はとにかくHPF SPEC2を良く使います。

詳しくはコラムその1とコラムその2ご覧ください。特に今年は梅雨前の雨が少なくてリザーバーは減水傾向にあります。

オーバーハングが多いとうまくクランクが引けないことが多いですが、減水すると思ったコースを通しやすく、深い水深にあったフレッシュな岩場とかスタンプとか現れてきます。

HPF SPEC2だけで十分、湖1周回れる時期だと思いますのでぜひ試してみてください。

(写真上段:6月4日流れ込みの弛みをベントミノー(ゴーストライムチャート)で釣った40アップ(バースディフィッシュでした))

(写真下段左:6月6日風が当たっている濁り水のドシャローをベントミノー(ゴーストライムチャート)で釣った48)

(写真下段右:40アップはほとんどこんな感じで前後のフックが口の両サイドにかかります。このフックの間隔も計算されつくされたものでしょうか?とにかく掛かってからバレにくいので安心してファイトが出来ます。)

待ちに待ったニューカラー

少し前からブリッツMR、HPF SPEC2にも追加カラーとして「ハニーブルー」が加わりました。

このカラーが何でほしかったかというと、今まで「チャートブルーバック」を良く使ってきたのですが、「パッケージからあけたばかりのチャートブルーバック」と「2~3年間デッキの上で日焼けさせて色が抜けたチャートブルーバック」の2種類を使い分けていました。

ニューカラーの「ハニーブルー」はまさに「2~3年間デッキの上で日焼けさせて色が抜けたチャートブルーバック」そのものです。

今まで何年も熟成させた「チャートブルーバック」をなくしてしまう(よくナマズ・雷魚にやられます)とショックで泣きそうだったのですが、これからは「ハニーブルー」のパッケージを開ければすぐに使えるのでうれしい限りです。

使い分けは簡単で濁ったところは「チャートブルーバック」、ささ濁りは「ハニーブルー」です。

足元で引いてみて、チャートブルーバックだと見えすぎるような濁りだとハニーブルーに、ハニーブルーで見えないような濁りだとチャートブルーバックに変えるという感じです。

現在みたいな田んぼの濁り水が入ってきている状態だと迷わず「チャートブルーバック」を選択します。

どちらの水の色もハードベイトで釣るには最適な場所だと思いますので、同じチャートでもマットタイガー・チャートブラウンタイガー・ハニーブラウンと共に使い分けてみてはいかがでしょうか。

ぜひ使い分けてモアワンフィッシュを目指してがんばりましょう。

(写真上段:6月4日こんな感じのところでボイル待ちをしていました。ベントミノー(ゴーストライムチャート)で釣ったグットサイズにさらにでかいのがいっぱい追いかけてきました。)

(写真下段:6月5日HPF SPEC2(チャートブルーバック)で釣った40アップ。今年もいっぱいアフターの魚を釣らせてもらっています。)

NBCチャプター弥栄湖第1戦、ハイカットで5位入賞

今シーズンの開幕戦(弥栄湖で開催されたNBCチャプター弥栄湖第1戦)、ハイカットで5位入賞することができました。今回はその模様と、私が考えている春バスの釣り方をご紹介したいと思います。

春バスの探し方

プリプラクティスで2日間、前日1日と計3日間の練習をしました。

水温は徐々に下がっていき、プリプラクティスの1日目が一番水温は高かったのですが、悲しいことに、こういうときにトーナメントはあたるものです。

弥栄湖は3本の川筋から構成されており、そのうち流入量の少ない2本の川筋からスポーニングが始まるというのが例年のことなので、2本の川筋と本湖を徹底的に回りました。

(写真:3月21日プリプラクティス1日目に釣ったワンドのマウス部で来た、ちょっとした濁りにいた40アップ)

春、水温が下がる要因には、放射冷却によるもの、風によるもの、雪解け水によるものなど色々ありますが、そのエリアの水温が上がったのか、下がったのか簡単に見極める方法があります。

水の濁り方をみて判断でするのですが、同じ水温でも水質がクリアになっていたら水温が落ちたエリア、水が濁っているエリアは水温が上がったエリアという具合です。

また、水が濁っているエリアは、相乗効果で濁り水が太陽光線を浴びてさらに水温上昇するので要チェックです。

冬から色々やってきましたが、この法則はかなり当たっていて普通の状態の水質を知っていれば、間を空けて行ったフィールドではかなり役に立つと思います。

その理屈は、前回のコラムでも書いたように水温が下がると水中に浮遊していたものが底に落ちて、水温が上がると底の浮遊物が浮いてくるという水の比重の仕組みからきているのだと思います。

特に水温が13~15℃くらいになると夏では絶対に避けるエリアである、アオコのようなものが浮いた状態になるところがあります。

これが、湖全体が11~13℃くらいだとまずプリの魚が差してくるエリアになるので、こういうエリアを見つけるとルアーを投げる前からウハウハしてしまいます。

また、風による影響も大きくて強い風が吹きつけると表層面の暖かい水がその方向に流れます。

それにより、ベイトが寄るだけではなく、ある程度底の方まで水温が上がるので、魚が差してきやすいエリアになるのは間違いないと思います。

風が吹きつけるワンドで、ルドラやハイピッチャーでプリのいい奴がくることが良くあるのですがそれもこれらの理由からだと思います。

最後に付け加えると雪解け水が入ると、濁りがあるけど白っぽい濁り方をします。

これが入ってくると僕は手も足も出ないので、退散することにしています。(笑)

ただ、これも水温が上がりやすいエリアだと結構回復力が早いので、トーナメントまでの期間を考えてどれくらい回復するかチェックする必要がありました。

これが今回のチャプターの反省点で、トーナメントの最後にこのエリアに行き、水温が前の日より上がっていることに気がつきました。

やられたーと思ったら案の定、2位と3位の人はこのエリアで釣ってきました。

『ハイピッチャーと濁り水』

春にプリの魚がさしてきて、もっとも反応するルアーはスピナーベイトだと僕は思っています。

もっとも手っ取り早く釣れるルアーという方が正しい表現かもしれません。濁った水を見つけたらまずハイピッチャーを投げます。

それでバラシたり、甘噛みだったり、Uターンしたりというのがあったら、他にルアーを変えるという具合です。

トーナメントの練習では、魚がいることさえ確認できればいいので、甘噛みやUターンで釣れないけど魚がいることさえ確認できるスピナーベイトというのは、この時期非常に都合がいいのです。

プラクティスでは、あまり釣りたくはないけどなるべく目立つカラーで、魚の有無だけ確認したいということで、昨年発売されたC.B.ブルーバックチャートを多投しているのですが、困ったことにバイトが深くなってしまいました。(笑)

もうちょっと使い込んでみないとわからないのですが、明らかに濁った水ではアピール力もあって、バイトも深くなると感じ、練習だけで使うにはもったいないなーという気がしてきました。

あとバスフィールドとして歴史のあるリザーバーだと、満水になるとオーバーハングは激しいけど、実際水中は侵食やボートが当たって削られてバンク沿いのストラクチャーはプアだったりします。

そういったエリアではやはりハイピッチャーやHPFクランクなど、オーバーハングの奥に入れて地形変化を釣ったり、中層を釣ったりするのが良いと思います。

ところが、4~5m以上減水するとフレッシュなスタンプや、岩などが結構残っていたりするので、ブリッツやブリッツMRなどで確実に釣っていく方法もあると思います。

そういう場合もスピナーベイトをスタンプや岩に絡めて釣るなど難しい釣りもありますが、スピナーベイトが一概に万能ではないというのも付け加えておきたいと思います。

(写真:3月22日プリプラクティス2日目雨で水温が落ちましたが,同じワンドのマウスにできたひと回り大きい40アップ)

『水温と魚の動き』

春先、水温が落ちたら魚はワンドのマウス部に寄り、水温が上がるとワンドの奥で釣れはじめるというのは、どこの雑誌にも書いてあるセオリーどおりですが、このときの練習はまさに教科書どおりの魚の動きでした。

ワンドの入り口でしか釣れないワンドは、水温が下がると魚が消えてしまう。

ある程度ワンドの奥で釣れていた場合は、水温が下がってもマウス部に魚が寄って入り口に近い部分で釣れるといった状況でした。

また魚が小さくなると、水温が上昇傾向で魚が増え、魚が大きくなると魚の数は減って水温が下降傾向でした。

これも冬と同じ傾向です。それも加味しながらエリアごとの季節の進行具合、水温変化の魚の動きを把握していくことが非常に大切だと思います。

また、昨年同じ時期のトーナメントで、冷たい雨が降ったから=魚がスローになると考えていましたが、雨の降り始めや降っている途中は逆に大きいプリの魚が差してくるとことも分かりました。

雨が降ってからしばらくたつと、冷たい雨がだんだん底に到達して魚の動きはスローになると思うのですが、降ったタイミングを考えなければならないというのは、去年の反省もふまえて身にしみて感じました。

プリプラクティスの1日目は晴天で、2日目は朝から大雨でどちらの日も2本しか釣れなかったのですが、1日目は40cmと37cm、2日目は46cmと44cmで、これまでの2つの写真にあるように、同じC.B.ブルーバックチャートで同じエリアで釣ったのですが、2日目は水温が落ちて釣れるエリアが少しワンドのマウス部に寄りましたが、サイズがひと回り大きくなりました。

あと基本的にオーバーハング際を狙うのですが、オーバーハング際を狙うとプリのオスが釣れることが多いので、確率は高いのですが魚のサイズが少し小さいことが多いです。

逆にミスキャストしたなと思うくらいの時に、確率は低いですがプリのメスが釣れることがありますので、魚が差してきそうなエリアには岸際と少しは離れた沖を狙うくらいの丁寧さがあると、ビックバスを釣ることができると思います。

『ハイカットとクリアな水』

やっと本題に入りますが、今まで水温が低い本湖を狙うのは苦手でした。スピナーベイトでやっても一向に反応がないのですが、これまで同じ時期の大会では、シャッドのただ巻きで上位入賞者も出ており、今年はハイカットもあるし、ぜひ試してみたいと思い結構時間を割いて練習をしました。

練習では、1本も釣れませんでしたが、3回くらいハイカットを追いかけてくるチェイスがありました。

練習ではエリアも絞れず少し雑に流していたのですが、明らかに川筋で釣れるバスよりひと回りも、ふた回りも大きいバスでした。

しかも、遅く引けば遅いほど反応があり、そういう動きにしか反応しないバス(そういうのに限って大きい)もいることに気がつきました。

また、弥栄ダムは本湖の水深が60m位あるので、水温が低いながらも安定していました。

2本の川筋は水深が比較的浅いので水温が上がりやすいけど、下がりやすい。

ですから、悪くなったときほど本湖の方に分があるのではと考えていました。

チャプター本戦は放射冷却で水温が下がってしまったので、本湖に直行してハイカットで狙うことにしました。

クリアな水質なので、スーパーゴースト公魚をチョイスして狙いをつけたエリアを手前からやっていったのですが、やはり練習より手前のマウス部(岬のぎりぎりの先端)で釣れました。

ボートを止めて超スローリトリーブで、練習で釣った魚よりも明らかに大きいサイズが釣れ狙いが的中しました。

ただ、釣れた場所が岬のぎりぎりの先端だったため、これ以上釣ることが出来ず5位に終わってしまいましたが、1位と4位の人も本湖でキッカーフィッシュを釣っており、練習の成果が間違いなかったというのが確信できてとても有意義なトーナメントだったと思います。

『最後に』

今シーズンから広島チャプターの会長をさせていただくことになりました。副会長のご好意でこれまでどおり、チャプター戦に参加させていただくことにもなりました。

これまで以上に釣った人には多くを語っていただき、釣れなかった人には多くを勉強して帰っていただくトーナメント運営を目指してがんばりたいと思います。

また、トーナメントに興味がある方はぜひ気軽にご相談いただければ手取り足取りご説明させていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

(写真:3月29日ハイカットで45アップ(1,200g)を釣って、新しいトーナメントシャツで5位入賞することが出来ました。)

ハイカットの楽しみ方

O.S.Pのレポートを始めて今回で20回目になりました。記念すべき祝20回目といきたいところですが、一番厳しい時期に当たってしまいました。

フィッシングショーも毎年ながらいい時期に開催するなーと思います。バスを釣るのにも一番厳しい時期ですからね。

でも、厳しくてもチャンスはあるということで、今回はこの時期に必須のハイカットについて紹介させていただきます。

低水温期欠かせないのが、ミノー系シャッド『ハイカット』

■待っていましたハイカット

これまでも2m前後をもぐるシャッドは必要不可欠なルアーだとは思っていたのですが、どれもグッとくるものがなく色々なメーカーのシャッドを使っていました。

発売前にO.S.Pのテストプールでハイカットを見たときにこれだなと思い、発売を非常に楽しみにしていました。

ハイカットの良いところはおいおい書くとして、なぜ2m前後のシャッドが必要かというのを先に説明したいと思います。

この時期、水温が底をついて、暖められたり、冷えたりするのですが、常に温かい水は水面付近にあります。

冷めたお風呂と同じで、温かい水ほど比重が軽いので表水面は温かいけど底は冷たいといった状態にあるのです。

バスの状態を考えてみるとシャローで越冬するほとんどのバスは少しでも水温が高いところにいたいと思っているのですが、超ドシャローにいるのもリスクが高いし、表水温の水温が高いところから少しもぐったところにいると思います。

これがたいていの場合、2m前後という水深で実際には、ハイカットを巻いていってちょうど見えなくなるくらいの水深から深いところです。

ボトムにタッチさせるかどうかというのを気にされる人がいると思うのですが、この時期はボトムでも壁でもその水深にあるものなら何でも寄り添っているように感じます。

特に毎回ここで釣れるというようなピンはよっぽどの条件がそろっていないと見つけられなく、いいストレッチでそのとき一番良い条件のところで釣れる場所が微妙に変わると思います。

ちょっとしたにごり方、10cmの増減水でも違うと釣れる場所が微妙に変わってきます。

この時期、バスを釣ろうと思ったら、ディープをやるかシャローをやるかになると思うのですが、秋の後半ディープがだんだん釣れなくなってくると、ディープの水温は春まで回復することがないため、下降線の一途をたどるだけでシャローの2m前後を丹念にやった方が、まだ簡単にバスを釣ることが出来ると思います。

その日によってサスペンドする水深は若干変わってきますが2m前後をシャッドで丹念にやることがチャンスを大きく広げることになると思います。

(写真:1月4日(水温7℃)に釣った2009年初バス(すみっこに見えているのはあれ?実はこれが初・・・))

■今シーズン気がついたこと

年末、シャッドで釣れるはずと思って陸ッパリに出かけたのですが「あれ?今のバイトだったよなー」というようなバイトが数度あったのですが、シャッドでは釣れず、暖かくなったのを見計らって、夕方ハイピッチャーのカラーブレードでボウズを逃れました。

その日家に帰ってバサー2月号の山木プロ×シャッドの記事を見てひらめきました。「あーこれだ」と。

ロッドをノーシンカー用のロッドに変えて、ドラグをズルズルにしてやってみました。その結果次の日から、

12月28日 4本

12月29日 1本

12月30日 1本

12月31日 1本

1月4日1本

1月10日1本

1月11日1本

1月31日1本

2月1日2本

とすべてハイカットのみでの釣果です。

まず、ドラグはなぜズルズルが良いかというと、ただ巻き+ポーズで使うのですが、ポーズから動きはじめでバイトがあることが良くあります。

このとき自分のほうから強く引っ張るとほとんどがノラないということが分かりました。

今まで「バイトかなー?」と感じていたのはことごとくバイトだったのだなーと。

この時期、バイトがあってもバスから引っ張るか、自分から引っ張るか、先に引っ張った方が負けな様なイメージです。

バスがシャッドを食べてから反転するまで待つぐらいのイメージでいないとダメなような気がします。

ドラグがズルズルだとそれを自動的にやってくれるので、魚を取り込むのは慣れるまでは大変ですが、少しでも多くのバイトを得たいのであれば是非お勧めです。

ロッドも色々試してみました。スモールプラグ用(バトラーでいうとトーラス)、ダウンショット用(バトラーでいうとスカイフラッシュ)、ノーシンカー用(バトラーでいうとヘルファイヤー)等試してみましたが、ロッドによってもバイトをはじいてしまうことがよく分かりました。

なるべくやわらかいロッドの方がのりやすいので、この時期に限ってノーシンカー用のロッドを使っています。

あと、やわらかいロッドを使うメリットがもうひとつあって、超スローに巻くのですが、超スローだとやわらかい程感度が良くなるのです。

どれくらいスローかというとスピニングリール1/3~1/2回転+5~10秒ポーズという感じです。普通の時期だと考えられないですが、これくらいしかチョコチョコ動かさないと逆に底の様子が手に取るように分かります。

(写真上:12月27日ハイピッチャー(C.B.ブルーバックチャート)で)

(写真下:12月31日(水温11℃)で釣った2008年ラストバス(やせてはいましたが丸呑みでした))

■ハイカットの有用性

最近、オカッパリで水路の壁を撃っていくやり方でやっているのですが、ハイカットだと目的の水深まであっという間に射程圏内に到達します。

スピニングリールで1~2回転ぐらい。壁際10cm~30cm以内を目標に投げるのであまり遠くを狙えないので、何度も近距離を投げていきますが、ロスが少ないです。

後はオープンウォータでの動きのよさは、O.S.Pルアーならではで、スピニングリール1/3~1/2回転しかまかない状態でもしっかりアクションしてくれます。

ただ、ボトムやストラクチャーに当たったときだけ注意が必要で、この時期派手なアクションは一切いらないと考えています。

そのため何かに当たったときブリッとはずさないで、そのままゆっくり巻いてくることが大切だと思います。

これが嫌で、ダルイ系のシャッドとキビキビ系のシャッドを使い分ける考え方もありますが、超スローでのオープンウォータでの動きのよさを優先させるのであれば、キビキビ系のシャッドでストラクチャーに当たったときに気をつけて引くほうが僕個人的には釣れるような気がします。

いずれにしても、何か当たるところでゆっくり引く&ポーズも長く、釣れないときほどゆっくり引く&ポーズも長くが基本でいつもこれを心がけてやっています。

またフロロカーボンを使用した場合、シャッドが完全にとまっていないことがあるのでこれにも注意が必要です。特にキビキビ系のシャッドはとまりにくいので。

スピニングリール1/3~1/2回転しかまかない状態でも+αでラインが完全にたるむまでシャッドは動いています。

ロッドを上に裁くか横に裁くかというのもよく言われますが、上に裁くほうが、シャッドの深度は浅くなりますが、それだけではなくラインが水面に出ている部分が多いので+αの動きが多くなります。

その分も加味してロッドを動かし、ポーズを開始した時期を見極めなければ釣果に大きく差が出ると思います。

風がないときはどちらでも良いと思うのですが、この時期、必ずといって良いほど風が吹くため、ロッドを水面すれすれまでつけて、リールの巻きだけでシャッドを動かすのを僕は多用しています。

■恵みの雨

先ほどの釣果で書いたように、1月18日~1月24日も釣りに行っていましたが苦戦していました。

理由は水温の低下により濁りが完全にとれてしまったことです。

水温が落ちてくる(4℃付近になると)とみるみる濁りがとれていくことが分かりました。

これも水の比重の関係なのか水面が4℃近くなると浮遊物が底に落ちていくのでしょうか?

いつも狙っていた2m前後の底が丸見えになってしまったのです。

その法則を逆手に取ると濁りがとれにくいところは、水温が落ちにくいエリアになりますので、フィールドに通ってどこが一番濁りが取れにくいかというのを観察するのも大事なことです。

結局釣れなかったときも濁りがとれにくいストレッチがこれまで一番釣れていたことが分かりました。

この時期、晴れると朝は水温が下がって、日中は少しあがりますが、朝晩の放射冷却によりトータルとしては下がります。

曇りの日のほうが暖かく、そのときに雨が降れば、それによって水温は大きく上昇します。

ちょうどこのときも1月30日に10℃くらいの雨が降り、水温が回復して釣れる様になりました。

夏も冬も雨というのはありがたいなーと感じています。

雨が降ったときの気温=雨の温度なので、是非これからの時期は気にしてみてください。

それが今のフィールドの水温より高いか低いかで魚の動きが変わってきますので。

あと、もうひとつ法則があって、よく釣れる日は小さいのが釣れて、小さいのが釣れているうちはしばらくの間釣れてくれます。

だんだん数が出なくなり、渋くなってくると大きいのしか食わなくなり、やがて釣れなくなるというのがいつものパターンです。

これも目安にして魚がどういう状況にあるのか見極めるのもシャッドのアクションを決める上でも重要なことだと思います。

■最後に

立春も過ぎ、バスももうすぐ春の動きをしはじめてくる時期かもしれません。

そのうちダート・トゥイッチ・ポーズを入れないただ巻きで食ってくると思いますが、それまではこのレポートを参考にハイカットでじっくりやってみてください。

この時期に釣れるバスはものすごくうれしいですから。初バスがまだの方はぜひハイカットで初バスをゲットしてください。

(写真:2月1日(水温8℃)で釣った黒々したバス)

冬の強い味方ドライブクロー

今年は暖かいなと思っていたら、週を追うごとにどんどん寒くなってあっという間に防寒着を着る季節になってしまいました。例年なら水温が落ちきるまではディープの釣りを楽しんでいるところですが、シャローのドライブクローも固いパターンでまだ残っています。

今回はそのパターンについてご紹介させていただきたいと思います。

やっぱり落ちパクのドライブクロー

ドライブクローの一番良いところは、何といってもフォーリング中のアクションと着底後の倒れこむ姿勢にあると思います。

底をズリズリ系のワームと、中層をスイミング系のワームと、フリーフォールで魅せるフォーリング系のワームがあると思いますが、ドライブクローはフォールで魅せる系のワームだと思います。

フォールで動くはさみの動き、本体の脚によるボディの揺れで誘うのはもちろんですが、着底後に必ず腹のほうから(塩が下半面だけに入っているため)倒れこむのと4本のヒゲがゆっくり漂うのでバイトチャンスは2度にわたってあります。

ですから、フォールで使う際はワームがボトムに着いてから4本のヒゲが倒れこむまでをイメージして、間をおく事が大切です。

本当に活性が高いときは良いですが、そういう場合はハードベイトを投げても釣れることが多いので、O.S.Pフリークの皆さんがワームを使う状況というのはある程度厳しい条件になってくると思います。

髭が倒れこむまでに次のアクションをくわえるのは、せっかくのバイトチャンスを逃す事になるかもしれないので、間は十分にとっていただいた方がドライブクローの良さを十二分に引き出せるのではないかと思います。

そういった特性を活かして、ドライブクローの基本的な使い方は落ちパク狙いでフォーリングでどんどん使っていくのが一番効率の良い使い方だと思います。

またタックルですが、これまでPE・フロロ・ナイロンの色々なライン、ウェイトも色々試してみましたが、やはり10~12lbのフロロラインと5gのテキサスであわせるのが一番使いやすいのではないかと思います。

私は、本当はいきなりお勧めどおりのタックルでやるのはあんまり好きでないので、ナイロンの25lbとあわせたりPEでやったり、3.5gのジグヘッドとあわせたり極端な事をやるのが好きなのですが、やはりフロロライン10~12lb+5gテキサスがお勧めどおり一番でした。

(写真:11月29日野池をドライブクロー3”スカッパノンで落ちパクフィッシュ)

■落ちパクで食わなくても

落ちパクだけで食べてくれれば一日何十本も釣れるパターンになると思うのですが、現実にはそれだけでは、簡単にバイトがない場合もあると思います。

その場合、ズル引きするかスイミングさせるか等、どういう動きをさせるかがキモになってくると思います。

やはりドライブクローは少しフォールさせた方がいいアクションをしてくれると思いますので、僕は少しボトムから浮かせて着底の繰り返し、カバーの場合も単純にシェイクするのではなく少し浮かせてから(4本のヒゲが垂直にフォールするくらいまで)、フォールさせるのを心がけています。

それより浮かせないでフォール、シェイクする場合やズル引きする場合は、はさみとボディまでしか動いていないということをイメージする事が大事だと思います。

ワームトータルの動きを考えれば、4本のヒゲが垂直にフォールする最小限の移動距離で動かしてやるのが一番効率よく、魅力的に誘えるパターンだと思いますので、ぜひイメージして試してみてください。

このアクションは、この後発売になる4inよりも3inの小さいサイズ、7gよりも5gの軽いウェイト、12lbより10lbの細いライン、遠投よりも近距離の方が細かく攻める事が出来ますので、それらも勘案してアクションをくわえていただければと思います。

(写真:11月29日水路をドライブクロー3”パンプキンブルーフレークでフォール後のアクションで食わせました。)

■ライムチャートの威力

今まで、あまりチャート系のワームはワイヤーベイトのトレーラー以外使用した事がなかったのですが、ドライブクローのライムチャートの威力がすごいというのをレポート等で見て、本格的に使ってみました。

活性が低い時期や、カバーの中、また日没前後など偏向グラスをはずさなければ見えないくらいのローライトコンディションでは、あきらかに他のカラーより分があると思います。

特にナチュラル系のカラーはバリエーションがたくさんあり、他のカラーでも代用というのが効くパターンと思いますが、チャート系のワームはバリエーションが少なく夕方やカバーの釣りをするのであればぜひとも1パックは持っておいていただきたいカラーだと思います。

あと感じるのが、他のナチュラル系のワームだとバイトがハッキリ出ない場合も多いのですが、チャート系だとバイトがハッキリ出る場合が多いと思います。

ワームだけでなく、スピナーベイトでもそういうことが良くあるので、チャート系には何かそういった魚に訴える力があるのかもしれません。

また、これからの季節チャート系は水の中で暖かく見える、感じるカラーでもありますので、シャッドもチャート系のカラーが有効ですし、スピナーベイトはクリアーレイクでも、水温が低い時期はあきらかにチャート系に分があると思います。

もしかしたらチャート系のワームも、冬場に非常に有効なカラーなのではないかと思っています。

これまで、あまり使い込んでこなかったカラーのため、ぜひ使い込んでみたい、解明してみたいカラーです。

■パンチングでも有効なドライブクロー

3inというサイズはカバーでは、少しもの足りないかなーと感じている方がいらっしゃるかもしれませんが、シャローのウィードがだんだん少なくなって、グッドサイズのバスはいるけどなかなか食べてくれないバスを狙うパンチングには非常に有効です。

もっとも活性が高い時期のパンチングはワームを見つけてもらう事が最優先のため、アクションもサイズも大きいワームを使う事がセオリーですが、この時期寒くなってバスがワームを吸う力が弱くなり、バイトはあるけど乗らないなど、そういう状況には1口サイズで強いアピール力を発揮するドライブクロー3inは最適だと思います。

これも先ほど書いたように、ボトムについてからの間とカバーをすり抜ける前のシェイクも4本の髭が有効に動くようにアクションしていただければ(もちろんはさみはバリバリ動いていますが)、魚が薄い時期、トーナメント等でのハイプレッシャーのカバーでも十分使えるワームだと思いますので、ぜひ試してみてください。

■最後に

ドライブクローは落ちパクがすごいというのはこれまで書いたとおりですが、フォール後の間を少しとるようにしたら、さらに多くのバスを落ちパクでゲットできると思います。

まだまだ、ドライブクローの使い方は、ネコリグ、ヘビーダウンショットなど色々あると思いますので、また新たな使い方を発見してご紹介したいと思います。

それでは釣納め、初釣りはドライブクローで楽しんで下さい。今年1年もレポートを読んでいただきありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

(写真上:11月17日野池をドライブクロー3”ライムチャートで落ちパクのチャートフィッシュ)

(写真下:11月30日ドライブクロー3”ブラックブルーフレークの1ozテキサスで落ちパクのパンチングフィッシュ)