- トップページ

- STAFF

- バス フィールドスタッフ

- 齋藤寛之

齋藤寛之 | レポート&プロフィール

PROFILE

齋藤寛之

関東

(利根川)

TBCトーナメントで輝かしい成績を収め、2023年より活躍の場をW.B.Sに移し日々フィールドに向き合う日々を送る。参戦1年目にしてレギュラー戦優勝と、そのシャロー攻略の実力はフィールドを選ばない。フロッグやバズベイト、シャローでのスイムジグなど、シャローでのストロングゲームで確実にバスをキャッチしていくスタイルは、多くの猛者が一目置くほど。

RECENTLY

-

PEベイトタックルを用いたスナッグレスネコリグの深堀り ~水郷エリアでのHP3D-Wackyのススメ~by齋藤寛之

[ 2025.09.29 ] -

齋藤寛之が振り返る、W.B.S.プロトーナメント2024年参戦記

[ 2024.12.19 ] -

プロスタッフ斎藤寛之が利根川のシーズン別オススメルアーとその使い方をまとめて解説!

[ 2021.11.08 ] -

まだまだこれから!晩秋のフロッグゲーム!!

[ 2020.10.13 ] -

ニュートラルなバスにスイッチを入れる!カバー回避性能最強のスイムジグ!「JIG 06 SLIPPER」!!

[ 2019.10.31 ] -

夏秋のプライムタイムはバズベイト「02ビート」でサーチ!!

[ 2019.08.22 ] -

利根川で開催されたTBC初戦でビッグフィッシュ賞を獲得したジグ05タッガーをご紹介!!

[ 2019.05.01 ] -

究極のカバージグ!!ジグゼロワンの使い方!!

[ 2018.12.06 ]

PEベイトタックルを用いたスナッグレスネコリグの深堀り ~水郷エリアでのHP3D-Wackyのススメ~by齋藤寛之

第1章:ベイトでのスナッグレスネコリグの有効性

利根川や霞ヶ浦において近年のフィールド状況は、気温・水温ともに高い日が続き、バスはオープンウォーターに出る機会が減り、深みのある沈み枝や倒木、流木といった硬質で入り組んだ障害物(以下ウッドカバー)の奥に留まる傾向が強まっている。特に、真夏の炎天下では、カバー奥底でしかバイトが得られないことも多く、カバー攻略の精度と効率がその日の釣果を大きく左右する。

こうした状況下において、スナッグレスネコリグは非常に高い効果を発揮するリグの一つだ。ウッドカバーを狙う場合アプローチから回収までのスナッグレス性能が重要視されるが、スナッグレスネコはそれらを高い次元で両立している。

ネコリグは、ワームの頭側にシンカーをセットし、フックはワームの中央にセットする構造を持っている。この構造により、ワーム全体がウッドカバーに対して垂直姿勢となり、スルスルと奥へと滑り込んでいく。

回収時はシンカーが最後に抜ける仕組みのため、複雑なウッドカバーの中でもスタックしづらい設計となる。

このようなリグの構造的な優位性に加えて、私がスナッグレスネコリグにベイトタックルを選ぶ理由についても触れておきたい。実際に水郷フィールドで撃ち込みを繰り返す中で、さまざまな状況に対応できるのはやはりベイトタックルだと感じている。

まず、手返しの良さは大きなアドバンテージだ。ピッチングを繰り返してカバーをテンポよく撃っていく場面では、スピニングよりも明らかに効率が良い。加えて、木の枝や葦が覆いかぶさっている複雑な状況でも、狭いスポットへ鋭く打ち込めるキャスト精度が、ベイトならではの操作感で確保できる。

またダム湖のような断崖絶壁の急深ではなく、水深がせいぜい1〜2メートルほどの比較的シャローなエリアが多い。そのため、完全なフリーフォールを長く取る必要がなく、ベイトタックルでも十分に対応できるシチュエーションがほとんどだ。

バスがバイトしてからカバーから引きはがすまでの一瞬も重要だが、ここでもベイトタックルは活躍する。主導権を握れるレスポンスの良さは、取りこぼしを減らす上で大きな武器になる。

第2章:PEライン直結でシステムを組む理由

私がこのスナッグレスネコリグにおいて強く推奨したいのが、PEラインの直結セッティングだ。

カバーを相手にした釣りでは、リグを通す場所もフッキングの方向も制限される。その中でも特に、枝越しでのフッキングやファイトが前提になる場面では、ラインに不要な“伸び”があると、そのわずかなタイムラグやパワーロスが致命的になりかねない。そのためリーダーシステムを組むことは不要と考える。

もちろん、PE直結には注意点もある。

「ラインの存在感」は、カバーの釣りなのでカモフラージュできるであろう。

「擦れに対する弱さ」は、それを丁寧なチェックとこまめな交換でカバーできるなら、そのリターンは非常に大きい。

このセッティングは、シンプルでありながら、カバー攻略の安定感を一段階引き上げてくれると、私は確信している。

第3章:なぜHP3D-Wackyが優れているのか?

私がスナッグレスネコリグで愛用しているのはHP3D-Wackyである。このワームは、単なるストレートワームとは一線を画す性能を持っており、リグとの相性が非常に高い。

最大の特徴は、ウッドカバー回収時においてのトラブルを抑える「柔軟性」である。

スナッグレスネコリグをウッドカバーの奥から回収する際、ボディに張りがあるワームを使うと、カバーにコンタクトした際にその反発力が逆に作用し、フックがむき出しになってしまうトラブルが多発する。

しかし、HP3D-Wackyはフックのすぐ後ろに位置するスプリットテール部が「腰の抜けたポイント」として機能する。これにより、カバーに接触してもワーム自体が逃げるように折れ曲がり、スタックを防いでくれる。

この「いなし」があるからこそ、テンポよくウッドカバーを撃ち続けることが可能になる。

ただの直線的なストレートワームでは生まれない、柔軟かつ自然な抜け感が、HP3D-Wackyには備わっている。

第4章:基本的なアクションのさせ方

HP3D-Wackyを使用したスナッグレスネコリグのアクションにおいて、基本となるのは断続的なシェイキングである。

これは、キャスト直後から枝にもたれかけさせて、小刻みにロッドを揺らし続けると、ヘッドとテールの位置関係がランダムに入れ替わり、バイトするまで正体を明かさないような、執拗な誘い方ができる。ボディ全体が波打つように震えると同時に、テール部分が独立してピリピリと揺れる。この波動と視覚的変化が、タフコンディション下でも確実にバスを引き寄せる。

さらに、シェイキングをただ一点レンジで留めるだけでなく、徐々に下げながら行うことで、より立体的なサーチが可能になる。

シェイクさせながら徐々に沈めていくと、ワーム自らすり抜け落ちていくようなルートを勝手に探してくれる。HP3D-Wackyはこの立体的な探索に対して極めて高いパフォーマンスを発揮する。

アクションを与える際のコツは、強く動かしすぎないこと。あくまで微振動している程度のニュアンスで、ロッドティップを弾くイメージを意識しながら操作する。傍から見れば、ミドストをやっている様に映るかもしれない。

ラインテンションは軽く張る程度で十分で、ロッド全体のしなりを使って震わせるようにすると、ウッドカバーにスタックしにくく、ナチュラルな誘いが可能になる。

このようなアクションを成立させるには、使用するタックルとのバランスも非常に重要だ。次章では、この釣りに最適なタックルセッティングについて詳しく紹介する。

第5章:タックルセッティング

HP3D-Wackyを最大限に活かすためには、タックルの選定が非常に重要である。とくに断続的なシェイキングを正確に、かつ快適に行うためには、各パーツの役割とバランスを正しく理解する必要がある。今回は、水郷エリアでの魚のサイズ、アピールを考慮しても通年使えるHP3D-Wacky5インチのセッティングを紹介する。

フック「絶対的信頼の O.S.Pスクラム#1/0」

スナッグレスネコリグ対応フックの中でも太軸設計で信頼性が高く、強引なファイトにも耐える設計となっている。カバーの奥で掛けたバスを一気に引きずり出す場面でも安心して使用できる一本だ。Vガードはワームのズレを抑制してくれる。

シンカー「タングステン2.0gネイルシンカー」

ボディ直径との関係で、この程度のウェイトが適している。ウッドカバーを狙うなら、柔らかいカバーを突き破る必要がないので、さほど重くする必要もないと考える。

ライン「行き着いた先はPE2号」

ラインはPE2号の直結をオススメする。どうしても枝越しのフッキングになるために、ラインの伸びは極力排除するに越したことはない。一般的にはリーダーを結ぶセッティングも多いが、あえて直結にすることで、トータルでの安心感は格段に上がる。

リーダーを組んだ違和感の排除と天秤にかけても、PE直結のメリットは大きい。

PEの種類については、高密度の8本撚りで少し硬めのコーティングがされているタイプを使っている。モノフィラメントに近い感覚で使えるのでお勧めする。

ロッド「対カバーといえども硬いロッドはダメ」

フックセットのためのバットパワーがありながら、ベリーからティップがしなやかに振れるモデルが理想である。ベイトフィネスロッドでも柔らかい部類をチョイスしてほしい。

軽い力でもロッドを震わせることができ、結果としてHP3D-Wackyがその場で滑らかにアクションする。

ML以上のロッドでは操作性の悪さと、バイト時のもたれかかりが判断できなくなるので、オススメしない。

リール「低弾道でキャストしたいケースもある」

リールはベイトフィネス系リールを選択。軽量なリグを正確にピッチングで送り込むシーンが多いため、スプールのレスポンスが高いモデルが非常に有効である。

ただし、根掛かりした際にスプールを親指で押さえて強引に引き抜くのはスプール破損につながるので、控えてもらいたい。

ROD:DAIWA 19BLX SG 661UL+FB

REEL:DAIWA 20ALPHAS AIR TW 8.6L

LINE:ZALT'S XENOS X8 CASTING #2

第6章:バイトからフッキングまで

この釣りにおいて、バイトの初期反応をどう捉え、どうフッキングに持ち込むかは、釣果を左右する最も繊細で重要な瞬間である。

多くのバイトは、実は明確な「コンッ」といったアタリではなく、「断続的なシェイクが突然できなくなる」という違和感から始まる。これは、ワームのどこかをバスが咥え動きが抑制された状態になっていることを意味しており、いわば怪しいバイトだ。

とくにタフコンディション下では、バスも慎重になっており、疑いながら軽く口でついばむようなバイトがほとんど。この段階で即座にフッキングをしてしまうと、フックポイントが口の外や皮一枚に掛かってしまい、バラシの原因になる。

ここで重要なのは、アクションが止まっても焦らず、シェイクを継続すること。

ワームを「躍らせながら口の中に吸い込ませる」イメージでシェイクを続けることで、魚が自然にワーム全体を咥え込み、深いバイトに繋がる。

そして、バスがワームをしっかり咥えた状態になると、魚がわずかに移動を開始することで、ロッドのティップに「もたれかかる」ような重みが現れる。

このタイミングこそが、フックセットのチャンスだ。

フッキングは、ティップセクションを曲げたまま、残ったバット部分をしっかり使い、ストロークの長い大きな動作で行うこと。この一撃でフックを確実に貫通させることで、深くフックアップさせたい。

もし掛けたバスが、スタックするようにカバーの中に入られてしまったとしても、決して慌てないことが大切だ。無理に引き抜こうとしてラインをこすったり、貫通したフックが枝に刺さってしまったりすると、せっかくのチャンスを台無しにしてしまう。

特にボートからの釣りであれば、こちらから静かにカバーに近づき、バスの真上に回り込んでから上方向に抜き上げることで、高確率でキャッチにつなげることができる。

こうした対応が可能になるのも、あらかじめしっかりとフックセットが決まっていればこそ。最初のフッキングの質が、その後の展開すべてを左右することを忘れてはならない。

最終章:HP3D-Wackyの実戦力

ここまで述べてきた通り、HP3D-Wackyを用いたPEスナッグレスネコリグの釣りは、ウッドカバー攻略における一つの完成形とも言えるアプローチだ。

特に、ワームの柔軟性を活かした断続的シェイクによる誘いは、現代のタフコンディションにも適応した実戦的な戦術となっている。

この釣り方が最も活きるのは、新緑が濃くなり、ウッドカバーの存在感が増してくる時期から、枝が枯れ始める晩秋まで、HP3D-Wackyは常に一軍リグとして投入できる信頼感がある。

みなさんもぜひ一度、HP3D-WackyのPEスナッグレスレスネコリグという選択肢を試してみてほしい。きっとこれまで入りきれなかったカバーの奥から、新たなバイトが返ってくるはずだ。

齋藤寛之が振り返る、W.B.S.プロトーナメント2024年参戦記

舞台を利根川から霞ヶ浦に移して3年目。フロッグの出番が少なくなりましたが「ケロユキ」こと齋藤です。

この3年間は霞ヶ浦トーナメント団体「W.B.S」に参戦し、

徐々に安定した成績を残せるようになりました。

特に今年は最終戦までAOYレースにもつれ込む展開に、終始ワクワクした一年でした。

1戦目(3月)準優勝

2戦目(4月)5位

3戦目(6月)14位

4戦目(7月)4位

5戦目(9月)優勝

ーーーーーーーーーー

年間成績 準優勝

早春の開幕戦は大会前の降雨でタフ化。複数本ウェイインの選手がいない中、ドライブビーバー3.5”の強波動がキッカーを呼びました。その後喉から手が出るほど欲しかった一匹は、信頼のドライブクローラー4.5”にて。

晩春の2戦目は、じっくりカバーの中で誘うことが出来るHP3Dワッキー5”でクオリティーフィッシュを連発!

梅雨真っ只中の3戦目も、HP3Dワッキー5”5”とドライブショット4”でスローな展開に対応できました。

灼熱の4戦目は、河川の流れにドライブショット4”をのせてフワフワと漂わせるメソッド。

まるで無防備のエビを模したこの釣りは、昨今の霞ヶ浦にマッチしていますね。

加えてブリッツSSRのカバークランクという正反対の動的な釣りでも魚を追加しました。

暑さの残る最終戦ではベイトとリンクする場所を突き止め、HPシャッドテール2.5”のヘビダンや、3Dワッキー5”の中層リトリーブ、サイコロラバーのスコーピングで地道に釣果を重ねて優勝!

年間成績の逆転を目論みましたが、あと少しのところでした・・・

結果だけ見るとソフトルアーの釣果が多いですが、プラから含めるとそんなことはなく、魚のいる場所を絞り込む作業には他のルアーも必要です。

・早春はハイカットやハイピッチャー

・初夏は02ビートやドリッピー

・夏以降はブリッツやスリッパー

・秋冬はメタルブレードジグやハイピッチャー

トーナメントとなると試合当日にいかにピークを持ってくるかになります。そのため練習ではO.S.Pのアイテムをフル動員して魚探しをしているんですね。

最後に私がお伝えしたいこと。

年々タフになったと言われる利根川水系や霞ヶ浦ですが、ここ数年は回復傾向にあると感じています。

それでも20年前の釣果には及びません。

しかし50匹釣れる楽しさもあれば、考えぬいた1匹の嬉しさもまた格別です。

皆さんにも魚にたどり着くまでのプロセスを楽しんでほしいと思っています。

そしてO.S.Pのルアーがその楽しみのピースになる事が出来ればこれ以上の喜びはありません。

O.S.Pのルアーは私達スタッフや開発チームが試行錯誤を繰り返しこの世に送り出した子供たちです。彼らには一時の流行りに流されず10年選手になって欲しいという思いが込められています。

この先もこの可愛い子供たちとバスフィッシングを楽しんでいただけたら嬉しい限りです。

齋藤 寛之

photo: WBS SDGMarine

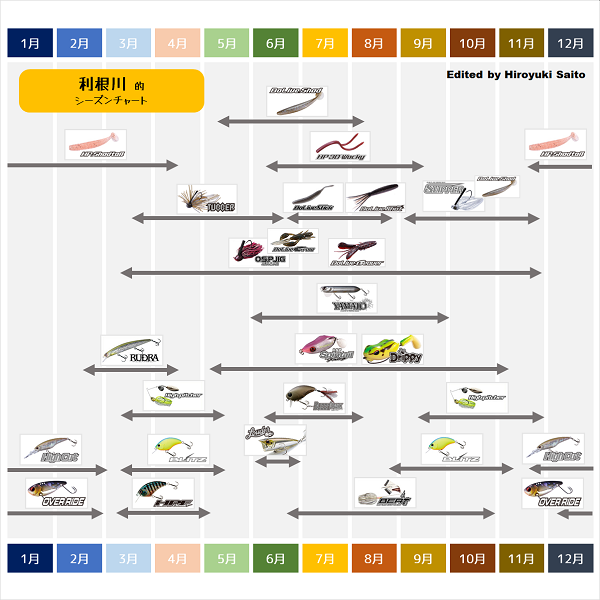

プロスタッフ斎藤寛之が利根川のシーズン別オススメルアーとその使い方をまとめて解説!

皆さんこんにちは!齋藤ケロユキです。2021年シーズンはTBC(利根川バスクラブ)試合も中止となり活動の制限を余儀なくされてしまいました。

合間を縫ってフィールドに足をはこびながら、昨今のおすすめルアーをシーズン別にまとめました。

ケロユキ流のシーズン別ルアーチャート(利根川編)を是非ご参考にしてください!

【ソフトルアー&ジグ】

■ドライブシャッド 4"

スポーニング前からアフタースポーンにかけてノーシンカーでテロテロと表層を引いて使います。

■HPシャッドテール 3.1"

5~7gのダウンショットで、真冬のテトラ穴打ち。プリスポーンにかけては、乱杭周りをスローに狙います。

■HP3Dワッキー 5"

アフタースポーン後にオダなどのヘビーカバーにカバーネコリグでねじ込み、身をひそめる魚を狙います。

■タッガー4.0g

スカートをカットし、小さなワームを付けてコンパクトに。スポーン絡みの吸い込みが弱い魚にアプローチします。

■ドライブスティックFAT & ドライブショット

リグはノーシンカーバックスライドセッティング。ミッドサマーは流れにドリフトさせてブッシュの下に潜む魚も狙います。

■スリッパー+ドライブシャッド4.5"

秋口から初冬にかけて、捕食ベイトがテナガエビから小魚に変わったタイミングで投入します。

■01ジグ+ドライブクロー3"、ドライブビーバー3.5"

これらはシーズン通してデッキに並びます。ビーバーはリーダーレスDSにて。ゼロワンジグはシャローから水深2mまでのカバーに対応します。

【ハードルアー】

■ヤマト

夏の朝夕のフィーディングタイムに早い手返しでシャローを探ります。

■スピンテールフロッグ、ドリッピー

スポーニングから晩秋までシャローのブッシュに臆することなく投げて効率的に魚をサーチします。

■ルドラ & ヴァルナ & アシュラ

プリスポーン前の荒れた日、弱った小魚が打ち寄せられるウィンディサイドにてジャーキングで使います。

■ハイピッチャー

アフターを除くスポーニング時期、または水温が低下し始める初秋から初冬までが出番です。

■ブリッツ

ハイピッチャーと同時期ですが、濁りが強く入った場合はブリッツを使います。

■HPFクランク

プリスポーンの時期に、石積み周りなどをゆっくり巻きます。明滅効果で寄せるイメージです。

■ラウダー

ミッドスポーンからアフタースポーンにかけて、バイトが弱い時期に強力な武器となります。ポーズを長めにとり、フェザーで食わす感覚で使ってください。

■バジンクランク

ラウダーより少し遅れて出番です。若干体力が回復し、ベイトを追うようになった魚を狙います。「止められるバズベイト」というイメージでお使いください。

■02ビート

アフタースポーン終了後から晩秋まで出番があります。水面にベイトがざわついていれば、チャンスあり。

■ハイカット

初冬から春先までが出番です。テトラ周りなどを丁寧にトレースします。

■オーバーライド

テトラの穴に投げ、リフト&フォールで誘います。いれば思わずバイトしてしまうでしょう。

まだまだこれから!晩秋のフロッグゲーム!!

皆さんこんにちは。利根川担当の齋藤寛之です。2020年も8月の連日猛暑日から転じて、すっかり秋めいてきました。

フィールドの魚たちも水温下降に伴い、適水温(15~25℃)では行動範囲が広がり、冬前の食性に訴えかけるゲームが始まりますね。

ここで言う行動範囲とは、魚がルアーに反応する射程範囲(プロダクティブゾーン)の事ですね。

例えば、梅雨から盛夏にかけての魚達と比べて、継続的に動くルアーに対して「深追い」してくれる傾向になります。

セオリー通り、スピナーベイトやクランクベイト、スイムジグが有効になってくる時期ですね。

しかし、「フロッグ」の存在も忘れないでください!

風が吹いて波立つ場合は、魚の視線が下がるので潜るルアーに分がありますが、微風程度ならまだまだ出番は多いです。

水面で誘える状況であれば、ラインの沈みがない分、プレッシャーも低くなります。

そのフロッグの中でも、ワーム系フロッグとして今年発売された「ドリッピー」は、初秋から晩秋までの強力なアイテムのひとつなることは間違いありません。

2020年TBC第3戦 ドリッピーにて

ドリッピーの武器のひとつとして、数多くのフロッグをリリースしている「Teckel」とコラボした「ドリルテール」です。

ステディリトリーブした際、ベイトなどが水面でバシャバシャと泳いでいる状態に近いスプラッシュを演出し、魚を呼びます。

もうひとつは、ボディがワーム素材の中空成形を採用していること。

他のフロッグは、ボディの強い浮力をシンカーを入れて均衡をとる事に対し、ドリッピーはシンカーレスでありながら絶妙な浮き姿勢を実現しています。

これは、全体の比重が水に近いことを意味しています。

ちょっと脱線。

これは持論ですが、フロッグのフッキング率を左右する最たる原因は、フックの本数や、他のアクセサリの有無よりも、この比重にあると考えています。

バイトする瞬間、周りの水と同時に吸い込んだ際に、ルアー自体が同時に引き込まれるか否か?がフッキング率を決めます。

話を戻します。

比重が高いドリッピーは、水なじみが良く、ステディリトリーブ中の浅いバイトも拾えます。これが他フロッグにない唯一無二の武器です。

しかしドリッピーにも苦手な点があります。

複雑なブッシュなどにアプローチする場合は、フックホールド部分が壊れる可能性が高くなるので、そこはスピンテールフロッグなどの他のフロッグと使い分けてみてください。

もし壊れた場合は、ワーム補修剤で直してあげてください。

まだまだ使う事ができます!

適正タックルとしては、ベイトタックルで長さは6.6ft前後。

アクションは癖のないレギュラーファストで、ブッシュから引きずり出すわけではないので、パワーはミディアム程度で良いでしょう。

ただし、最後のフッキングだけはちゃんと決めたいので、ラインはパワーが伝わりやすいPEラインの4号程度がオススメです。

水温15℃まではまだまだフロッグで戦えます!

それではみなさん Enjoy Frogging!

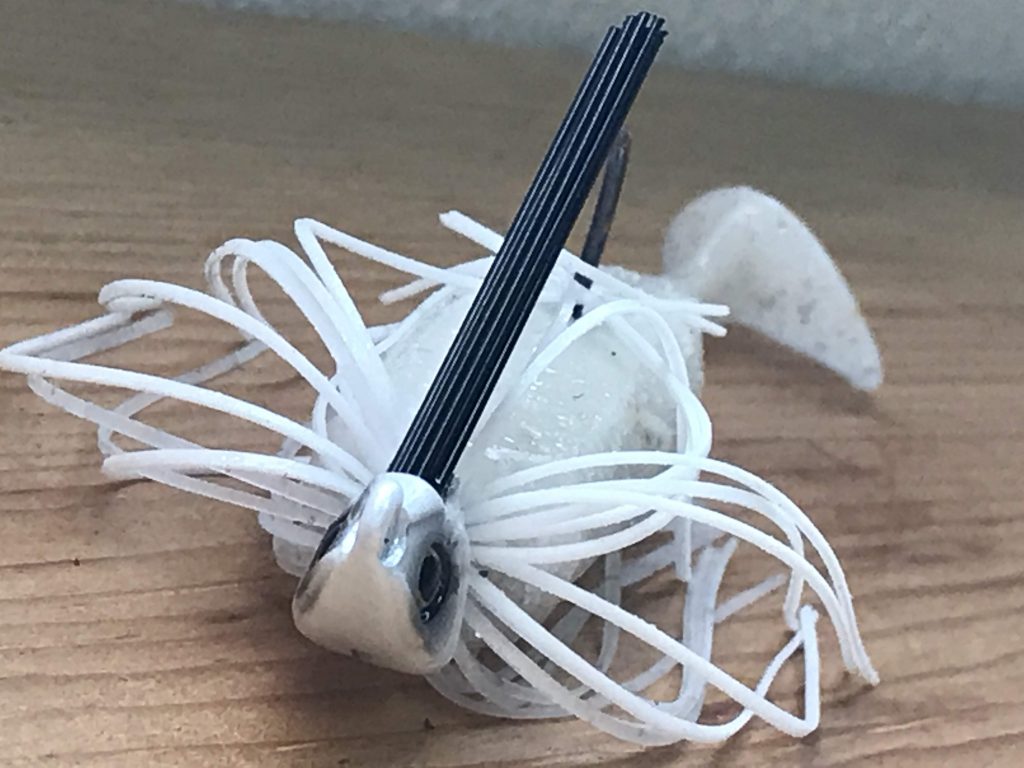

ニュートラルなバスにスイッチを入れる!カバー回避性能最強のスイムジグ!「JIG 06 SLIPPER」!!

皆さんこんにちは。利根川担当の齋藤寛之です。2019年10月の台風、豪雨により被災した地域の方にお見舞い申し上げます。

10月に発売されたスイムジグ「JIG 06 SLIPPER」ですが、数年のテスト期間を経て満を持してリリースされました。

同社スイムジグの「Weed Rider」は、その名の通り柔らかい水草類に優しくコンタクトさせて巻くスイムジグですが、「JIG 06 SLIPPER」は、硬いブッシュやレイダウンに臆すること無く投げ込んで巻くことを想定しています。

そのためガードはクラス最強、ヘッドは比重の低いビスマス合金でボリュームアップされ、硬い枝を躱しながら巻くジグとして特化しています。

またスキッピングキャストなどの激しい使用を想定しているので、トレーラーワームのズレは付き物ですが、爪楊枝のペギングシステムで一発解決しています。

トレーラーワームは、私的にはドライブシャッドを使います。

広範囲に誘いたいケースが多いので、テールのキックが強い4.5"の頭を1cmほどカットして使っています。

このフェイバリットセットを積んで挑んだ秋の利根川で開催されたTBC第3戦、水温20℃、曇天でした。

狙い通り1,500gオーバーのクオリティフィッシュ2本を仕留めてシングル入賞することができました。

2本とも流れの当たる濃いカバーの先端にいるニュートラルの魚です。

この魚はなかなか頭が良く、捕食スイッチを入れさせる方法を長年考えていましたが、「早い横の動きでカバーからすり抜け出る瞬間」が最も効果がありますね。

この状況での最適解は、クランクベイトでもなくスピナーベイトでもなく、回避能力の高いスイムジグ「JIG 06 SLIPPER」ではないでしょうか。

水温15℃を切るまで、まだまだスイムジグゲームは続きます。

皆さんも越冬前に荒食いするビックバスを求めて、カバーを攻めきりましょう!

夏秋のプライムタイムはバズベイト「02ビート」でサーチ!!

皆さんこんにちは。利根川担当の齋藤寛之です。今回のテーマは、バズベイト「ZERO TWO "BEAT"」です。

利根川水系/水郷エリアでの、その使いドコロを取り上げてみたいと思います。

梅雨明け間際、増水気味の利根川本流にて

《時期》

バズベイトが強くなる時期は、スポーニングが落ち着きベイトを頻繁に追いかけるような、梅雨入~初秋でしょうか?

梅雨や秋雨の雲天の日は、そのチャンスは終日続きますが、晴天の場合はやはり日中の反応が悪くなります。

夜明け5時~7時、日没17時~19時の短いプライムタイムを、効率よく探ってみましょう。

《エリア》

バズベイトがマッチするエリアは、エサを追い込めるような50cm未満のシャローです。

そしてさらなる確変条件は、3~5cmイナッコ(ボラの稚魚)が群れになって水面を泳いでいる時です。

付近にいるバスもこころなしか捕食スイッチがオンになりやすく、ソワソワしている状態になっています。

人間でいうところの、夏祭りで空腹ではないのに、ついつい露店で焼きそばを買ってしまうのと同じですね。

《使い方》

岸際や護岸沿いをなるべく平行に、バランスを崩さないギリギリのスピードでトレースするだけ。

アルミペラ×真鍮ノッカーの音は、遠くの魚にも届いています。ノック音が良いか悪いかは別として、存在が伝わりやすい事は事実です。

音質に関しては、ペラがキュルキュル擦れる音「スクィーク」、ペラがカンカン当たる音「ノッキング」など色々ありますが、私の経験として、魚が散る秋に向けては「ノッキング」が強くなる気がします。

トレーラーフックは、障害物を拾いやすい場所でない限りはセットしておくことをオススメします。

バズベイトを鼻先で追い続け、スカートの端だけついばむバイトも取りこぼすことがなくなります。

《カラーについて》

基本は水質にあわせて、好みの3色からローテーションすれば良いでしょう。

水色 ルアーカラー

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ステイン 白系

チャート/ピンク系

マッディ 黒系

《タックル》

ロッド:6.6~7.0ft 中弾性ベイト

ライン:フロロカーボン 12~16lb

もしくは

ロッド:6.6~7.0ft グラスコンポジット

ライン:PE 3号

《バズベイトである理由》

スピナーベイトではダメ?

→完全に水面を意識している魚を狙う為です。酸欠の小魚が水面で爆ぜている状況であれば、迷わずバズベイトをチョイスします。

→目視しながらリトリーブできるので、ロッドワークで障害物をかわしやすいです。

ポッパーではダメ?

→探すという観点でポッパーは効率が悪いので、場所が絞れていない状況ではバズベイトが有利です。

→ただしスポーニング直後などはバイトが弱く、乗り切らない場合はポッパーに分があります。

《TIPS》

「キャストを続けていると糸よれしてしまう」という声があります。

スピーベイト含め、ワイヤーベイトはキャスト時に上手にロッドに重みが乗っていないと、回転して飛んでいく事が往々にしてあり、これが糸よれを生みます。

意識しながらキャストすれば良いですが、無意識で投げ続けられればそれに越したことは有りません。

そんな時は、外見は悪いですがゴム管&スナップスイベルを付けてしまうのも一つの手です。

※写真はペラパーツを外して、ゴム管とスイベルだけ取り付けたチューンです。

あくまでもチューンは自己責任でお願いします。

とまあ色々書きましたが、バズベイトには「トップウォーター」「なんでこんな物体に?」といったバス釣りの醍醐味が凝縮されています。

釣れたら楽しいルアーのひとつですよね。

釣行前夜は、翌朝のプライムタイムを想像し、「02ビート」を結んで妄想にふけってみてはいかがでしょうか?

利根川で開催されたTBC初戦でビッグフィッシュ賞を獲得したジグ05タッガーをご紹介!!

皆さんこんにちは。利根川の齋藤寛之です。今シーズンのトーナメントから、通年愛用するジグ01に加え、本格的にジグ05タッガーを導入しました。(ん?遅いって?)

今回のテーマは、スモラバというジャンルに属するジグ05タッガーについて4月7日(日)に利根川で開催されたTBC初戦の様子と併せてお伝えします。

スポーニングの初期ではありますが、シンプルにシャローに上がる捕食目的の魚を狙っていく作戦を決めていました。ただしナーバスになっていることは明らかなので、シルエットが小さなルアーで丁寧に誘うことを強く意識します。

この時期はフルサイズジグに対して、接近はするが口元でプイッと嫌ったりしますからね。

シルエットが小さい分、アピール力は弱くなります。離れた魚が寄ってくるイメージは無いですね。

なので、自信のあるスポットでは50cm間隔で刻んで探ることを心がけました。またプレッシャーを掛けない様に、出来る限り距離をとってアプローチします。

カバーは濃いほど良いです。ナーバスな魚も、複雑なカバーの中ではスキを見せます。

スモラバというコンパクトなフォルムを生かし、スルスルコロコロと小枝をかわして水面に落ちていきます。

トレーラーにも少し工夫を。高比重のワームを数センチだけカットしてセットします。使い終わったドライブクローラーの頭部分などが再利用出来ますね。

「トレーラーとしての誘い」より、パーツを排除して「水面への落ちやすさ」を優先しています。

着水後、いきなりボトムまでフォールはNGです。

水面下10cmくらいキープさせ、シェイクで誘います。

すると程なく濃いブッシュの中から「ツン」と反応あり。

フッキング→暴れる→枝にまかれる→耐える→最後は接近して当日、最大魚となる51cm/2,081gを無事キャッチ。

これには手が震えました。

05タッガーヒットシーン動画もありますので是非ご覧ください。

そして時間をおいて2度目のチャンスを迎えます。

これも同じくらいデカイ!水深30cmで猛烈に横に走る!

しかし最後の激しいヘッドシェイクに無念のフックオフ・・・

浅いとロッドを水中に突っ込んでジャンプを抑える事が出来ないので、やり取りが難しいですね。勉強です。

結果は8位&ビッグフィッシュ賞を獲得し、まずまずのシーズンスタートをきることが出来ました。

さてテーマに戻りますが、無数のアイテムが揃うスモラバジャンルで、ジグ05タッガーが持つアドバンテージとは何でしょうか?

それは試合のストーリーにもあった、「アプローチで距離をとれる」という事に尽きます。

遠くから投げると、水面とラインの角度が小さくなり、どうしてもスタックしやすくなります。

その点は、ジグ01譲りの「アーキーヘッド」の恩恵から、すり抜けが良く回収にストレスを感じません。

また「横アイ」も、無駄な左右への倒れ込みを防ぎます。

上図のとおり、ジグのすり抜けとは障害物に吊り下げた状態でのヘッドの余剰部分に依存します。

水面とラインの角度が稼げない状況では、ラウンドタイプの様にヘッドが前方に突き出ているとスタックしやすいですね。

ここで注意していただきたいのは、アーキーヘッドは「水平姿勢」を保つ形状ではないこと

ダム湖の垂直岩盤にかかるレイダウンなどに対して、接近してアプローチが出来るのであれば、

ジグ03ハンツや、ジグ04シンクロの様なラウンドヘッドの方が、よりベイトをイミテート出来るでしょう。

皆様もメインフィールドにあわせて、使い分けをしてみてくださいね。

それでは素敵なジグライフを!

【使用したタックル】

ルアー:ジグ05タッガー4g(ダークシナモンブルーフレーク)

ロッド:スピニングロッド6ft8inヘビークラス

リール:スピニング2500番ハイギア

ライン:PE2号

究極のカバージグ!!ジグゼロワンの使い方!!

皆様こんにちは。O.S.Pフィールドスタッフ齋藤寛之です。今回は利根川における、年間を通しての「ジグゼロワン」の使い分けを解説します。

私のボートデッキには、シーズンを通してジグゼロワンのタックルが必ずあります。シャローをチェックする為のベーシックとして、数年前からこのセッティングは変わっていません。数多くのアーキータイプのラバージグが各社から発売されていますが、なぜジグゼロワンなのか?各パーツの視点より解説します。

《横アイのメリット》

これは攻めるストラクチャーによって不得手があります。私の通うフィールドの利根川ではウッドカバーがメインになり、岸際には生木が冠水し、水中には流木などが点在します。「固くて横たわる」ことが多いこれらのストラクチャーですが、ジグが幹や枝に触れた際はアイも沿うように横になります。アイが横になっている場合、フックは縦の方式が成り立ちます。フックが縦に立っていれば枝を拾うことがないので、回避能力が向上します。

※アシなどの縦系ストラクチャーの場合は縦アイに軍配があるので、ご自身の通うフィールドによってセレクトしてください。

《ハイポジショニングアイ》

ヘッド(ウェイト部)とアイ(結び目)が離れていればいるほど、リトリーブやフッキングの初動において、ジグが素早く安定して立ち上がります。立ち上がりが早いということは、バイト中の状態からフッキングの流れにおいて、「口奥」の「上顎」に掛かることが多くなります。これは多くの魚を掛けて実証しており、この掛かり方でフックオフする事はほぼありません。

《オーバルガード》

ラバージグはフッキングの際にガードが邪魔するのでは?と思いの方が多いと思います。フッキングの為に正面からのガード力を若干弱くしつつ、左右からの障害物の入り込みに対応した楕円形のガード配置でこれを解消しています。

以上の様に、ジグに求められる基本性能の「すり抜け」と相反する「掛け」をジグゼロワンは両立しています。また、すり抜け重視ならテキサスリグで良いのでは?と指摘されることがありますが、スキッピングなどの多少乱暴なキャストを織り交ぜるので、テキサスリグの様に針先がワームから露出することでリズムが崩れる事はありません。

写真は、利根川でよく見られる流れ着いた流木を攻める場面です。

ウェイトに使い分けは?

基本は7gですが、使っている最中にコンディションを見極めて5gと9gにローテーションします。魚の視線の上下を把握することを、常に意識しておくと良いでしょう。

☆軽くするケース☆

・水面がざわつく、エビや小魚を追っている(通年)

・流れに漂う餌を待ち構えている(6~7月)

・水面近くをスイミングで誘う(10~11月)

☆重くするケース☆

・濃いカバーを狙う(通年)

・早い垂直フォールで誘う(3~4月)

・水底を叩いて寄せる(8~9月)

・深めのスイミングで誘う(10~11月)

トレーラーは?

基本はクローやホグ系のワームを、ジグのスカートカラーに合わせてチョイスすれば良いと思います。

以下、私のオススメセッティングです。

ジグゼロワン(BBシュリンプ S11)

ドライブクロー4インチ(グリーンパンプキンペッパー W004)

この他に、晩秋に水がクリアになった際はドライブシャッド4インチをセットして、小魚を模してスイミングで誘う事もします。

フルサイズのラバージグを敬遠しがちな方も多いとは思いますが、ジグゼロワンは様々な点でラバージグの不安が解消された逸品です。ラバージグはアベレージより大きな魚を狙うことが出来るので、是非使ってみて下さい。

晩秋の利根川でドライブシャッドの高速リトリーブ!!

皆様こんにちは。O.S.Pフィールドスタッフ 齋藤寛之です。今回は11月における利根川の攻略方法をご紹介します。季節は、二十四節気でいうところの「寒露」です。草木に冷たい露が降り、長雨も終わり、ぐっと秋が深まります。稲刈りが終わるころで、その他の農作物の収穫もたけなわとなります。また、北の方から紅葉の便りが届きはじめますね。

水温も20℃を切るようになり、小魚を追うバスも頻繁に見かけ、次第に横に動くルアーに反応が強くなってきます。しかし「巻き物の秋!」と括って、オープンウォーターに無作為にキャストしただけでは思った釣果は得られません。バスがエサとしてチェイスする範囲が広くなったとはいえ、流れのある利根川ではストラクチャーに身を寄せている事が多く、それに絡めてファストムービング系のルアーをトレースすることが、この時期では極めて重要になります。

私がこの時期好んで使うルアーは、「7g前後のスイムジグ」+「ドライブシャッド4インチ」の組み合わせです。これをブッシュや岩周りなどに絡めて高速トレースするのですが、スナッグレス効果が非常に高いため、臆することなく攻めることが出来ます。バスはベイトに対して非常にセレクティブになっている時期でもあり、リトリーブスピードで騙す事が重要になります。その速度は、ルアーを回収する時と同じくらい。誰もが「ピックアップ時にバイト」を経験したことがあるはずです。バスの琴線に触れれば猛然と捕食してくるので、安心してください。

トレーラーにドライブシャッドを使う理由としては、高速リトリーブした際に、テールが小刻みな振動を安定して続けるからです。水がクリアアップしているこの時期では、テールによる撹拌力よりも抵抗なくスピーディーに動くものに反応が良いことが多いですね。また、カラーは視認性の高いピンクやホワイト系を使って目視で障害物を躱しながらリトリーブする事で、テンポよく攻める事ができます。バイトは多くの場合、枝を勢いよく超えた瞬間に下から突き上げて来ます。ルアーを目で追いながら、フッキングの準備をしておきましょう。この釣りでは数こそ釣れませんが、かなりクオリティーの高いバスを釣ることが出来ます。

秋の川バス、価値ある魚に会えるはずなので是非お試しください!

ROD:DELTA ROD BRAND LPD67MHプロト

REEL:ZILLION 1016SV-XXHL

LINE:PE #3

LURE:スイムジグ7g前後+ドライブシャッド4インチ

写真は2018 TBCトーナメント最終戦において

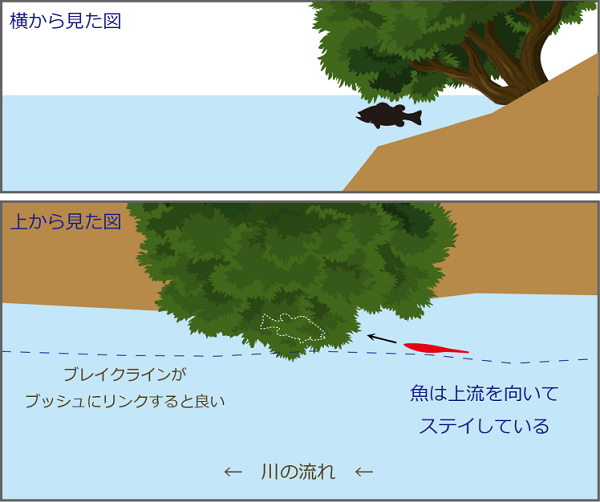

盛夏の利根川をドライブスティックFATで攻略

皆様こんにちは。OSPフィールドスタッフ 齋藤寛之です。今回は7月中旬から8月下旬における利根川の攻略方法です。

季節は、二十四節気でいうところの「大暑」ですね。

暑さでアングラーもダレてしまう時期ですが、水中も同じ事が起きています。

クーラーを効かせた部屋でアイスを食べたくなる気持ちは、魚も同じです。

それでは齋藤不動産による、真夏の利根川の人気物件の探し方をご紹介しましょう。

皆さん、利根川の地図を手元に広げてください。

たくさんの橋が架かっていますよね?

橋が架かっている付近は、川幅が狭くなっているはずです。

川幅が狭いということは、流れが速くなるはずですね。

水通しの良さ、それが「クーラー」です。

次はその付近の冠水植物を探します。

シェードを形成するような樹木などが良いですね。

これが「部屋」になります。

あとは「アイス」を届ければ、売れたも同然ですね。

お勧めのアイス、もといルアーは、流れに乗せて奥までプレゼンテーションが出来る、「ドライブスティックFAT」の逆付けノーシンカーリグです。

このルアーは、「余計なパーツ類が無い」という点で数あるバックスライド系ルアーの中でも、一線を画します。

パーツが無い事で、スライドスピードが速くなります。

どうしても遅くなりがちになるバックスライド系の釣りですが、ドライブスティックFATは、群を抜くスピードでカバーの奥に入っていきます。

このスピードは、魚にとって見慣れない動きなのかもしれません。

また、手返しの良さに繋がることも魅力ですね。

さらに低重心のボディ設計は、狙い通りの安定したスライドをもたらし、高比重の素材は、自身でカバーを切り裂く力を備えます。

フックセットについては、ハヤブサFPPストレート 5/0の逆付けをお勧めします。

同サイズのオフセットフックでも、アイをボディに埋め込んでセットできます。

カラーについては、利根川では、大きく成長したテナガエビをイミテートして、グリパン系やシナモン系が良いでしょう。

近くにボラの小魚やオイカワが跳ねていたら、シルバーラメ系のカラーもイチ押しです。

アプローチの方法としては、冠水植物の上流側に投げて、流れに乗せてドリフトで奥に送り込みます。

キャスト直後の竿は12時の位置をとります。

その後はルアーのスライドに合わせて9時の位置まで下げていきます。

その間、ラインは張らず緩めずの状態をキープします。

バイトの出方は、弧を描いたラインがプンッと跳ねたり、竿自体が勢いよく絞り込まれたりします。

[図解 オーバーハング]

こんなシチュエーションがあったら、迷わずドライブスティックFATを滑り込ませてみてください。

居留守なんてしていられないはずです。

それでは皆さん、体調管理に気をつけて、夏をエンジョイしましょう!

ROD:DELTA ROD BRAND LPD67MHプロト

LINE:SUNLINE FCSNIPER BMS 16lb

LURE:ドライブスティックFAT(ダークシナモンブルーペッパー)

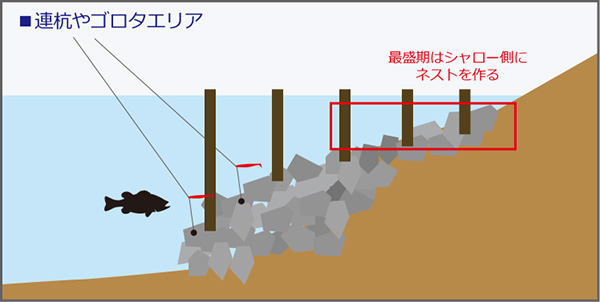

GW前後の利根川 HPシャッドテールの出番

みなさん、こんにちは。O.S.Pフィールドスタッフの齋藤寛之です。今回は4月中旬から5月中旬における利根川の攻略方法について、ご紹介したいと思います。季節としては、二十四節気でいうところの「穀雨」であり、これは「田畑の準備が整い、それに合わせて春の雨の降るころ」のことを指します。タケノコが市場に出回ったり、Tシャツで過ごしたくなるタイミングですね。

水温は15℃を超えるこの時期、サカナの産卵活動も盛んになってきます。支流や隣接する水路には、ネストを守るオスや、ペアリングしているサカナも多く見かけるようになります。

そのサカナはここでは置いておきまして…

この頃の本流筋のサカナは春の荒食いも一旦落ち着き、一般的な産卵行動のとおり、ハードボトムの張り出しに集まりはじめます。支流と比べ、1ヵ月ほど季節の遅れがあると私は感じています。

狙うべきストラクチャーは、連杭に絡む石積みの沖側です。さらに季節が進むと、バスはその岸側でネストを作ります。

そこに集まるサカナは産卵のタイミングを見計らっているので、非常にナーバスで捕食対象もシビアです。雨風で警戒心が和らがない限り、派手なアクションは嫌うことが多い…そんな時こそ「小さいけどメリハリがあってよく動く」HPシャッドテールの出番です。

■リグ

ボートからの場合は、7gダウンショットでダイレクトに狙います。岸釣りの場合は、ライトキャロライナで沖目から岸に向かってトレースするといいでしょう。

■ルアーのサイズとカラー

利根川では、3.1インチがベストサイズです。それはワカサギやボラの稚魚、テナガエビが当年に成長したサイズとマッチします。ナチュラルカラーをベースにしますが、田植えなどで濁りが入ったらブラックorグリパン系でシルエットを強調させるといいでしょう。

■アクション

着底させた後は、底質を感じながら「スローにズル引く」→「長めのポーズを入れる」の繰り返し。HPシャッドテールのテール部が、弱い水流でもレスポンスよく動きます。

下の写真は4月上旬のTBCトーナメントでウエイインしたサカナです。これは支流内の同様なハードボトムでキャッチしました。GW前後には、本流で同じ釣り方が通用するようになるでしょう。千葉県栄町周辺には、岸から狙える連杭も多くあるので、みなさんもぜひチャレンジしてみてください。

ROD:DELTA ROD BRAND LPD67MH(プロト)

LINE:SUNLINE FCスナイパー BMS 12ポンド

LURE:HPシャッドテール3.1インチ(グリーンパンプキンペッパー)

早春の利根川 ドライブビーバーでのプリスポーン攻略

みなさん、こんにちは。O.S.Pフィールドスタッフの齋藤寛之です。今回は3月~4月上旬における利根川のプリスポーナーの攻略方法をお伝えします。まず春に大事なのはエリア選択。その第一条件は水温です。少しでも水温が高いエリアを目指しましょう。

本流筋であれば、春先は上流域(ここでは栄橋より上)のほうが、暖かい日が続くことによるダイレクトな水温上昇が見込めます。上流は水深が浅く、底質も硬いので水温が上がりやすいため、そいうのがその理由です。

アプローチですが、高気圧が張り出すような穏やかな日であればストラクチャーへダイレクトに打ちます。

低気圧への変わり目で、風雨の中であれば、ハイピッチャーMAXの1/2~5/8オンスやブリッツマックスなどをストラクチャーへ当てながら巻きます。

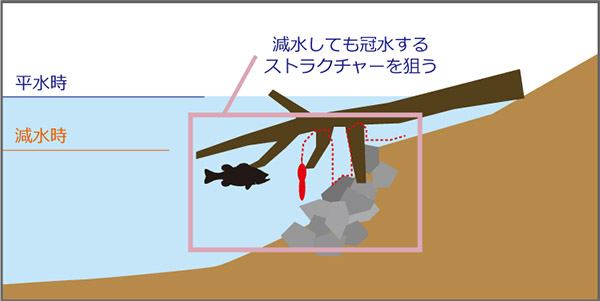

いずれにせよこの時期のプリスポーナーは、減水時にも冠水しているであろうストラクチャーの直下にサスペンドしているというイメージを持っておくことが大切です(※図参照)。

これはタイダルリバーの魚が持つ特性で、産卵に関係する魚は減水したら現れるほうな「ど」が付くシャローを嫌う傾向にあります。せっかくスポーニングベッドを作って産卵しても、減水して干からびてしまっては意味がありませんからね。

写真の魚は1,800g・50cmクラスの狙い通りの個体でした。

写真の魚は1,800g・50cmクラスの狙い通りの個体でした。■釣行データ

日付:3月下旬

水温:12℃

潮汐:小潮

概況:三寒四温の寒の明け2日目ぐらいの穏やかな日。下がった水温も上昇傾向。

本流筋にかかる大きなレイダウンを、ドライブビーバー3.5インチのリーダーレスダウンショットで枝をハング&フォールさせてのバイトでした。

プリスポーンの個体に対しては、速いフォーリングを意識してアプローチします。

ドライブビーバーは、他のクローorホグ系ルアーと比べて引き抵抗が小さいので、速いフォーリングを見せつつ、バサロアクションからの集魚力も持ち合わせるので、この手のルアーとしては最強です。さらにリーダーレスダウンショットとの組み合わせでその力は最大限に発揮されます。

またドライブビーバーは3月に4インチが発売され、これでさらに攻め方のバリエーションが増えました。まだまだ、プリスポーナーを狙える季節が続きますので、みなさんもぜひお試しください。

■使用タックル

ROD:DELTA ROD BRAND LPD-67H

LINE:SUNLINE FCスナイパー16lb

LURE:ドライブビーバー3.5インチ(グリーンパンプキンペッパー)

HOOK:RYUGI LIMIT 1/0

RIG:リーダーレスダウンショット 7g

O.S.Pフィールドスタッフとなった齋藤寛之です!!

皆様はじめまして。

本年度よりO.S.Pフィールドスタッフとしてサポートしていただくことになりました、齋藤寛之(さいとう・ひろゆき)と申します。

利根川という「ツンデレ」の顔を持つフィールドに魅せられ、ここ10年間はTBC(利根川バスクラブ)というトーナメント団体に参加しています。

まるで生き物のように豊かな表情を見せるこのフィールドの特徴は……

・ひとたびの大雨が、その地形を大きく変えてしまうこと

・河口堰の水門調整により、半日で50cm以上も水位が変わること

・併せて強烈な流れを発生させること

です。

それは「今を釣る」というスキルをアングラーに問いかけます。

そんな厳しい一面とは裏腹に、サカナは非常に素直です。

状況さえ合えば、水面を割って猛烈なアタックをしてくれることも少なくありません。

このサーフェスゲームこそが私の釣りのスタイルであり、フロッグやバズベイトは、シーズンを通してデッキに並んでいます。

特にフロッグは、トーナメントで勝つためのルアーという認識ですね(実際、釣れると嬉しいルアーでもありますが)。

そして本年度からはO.S.Pルアーのパワーを借りて、さらにたくさんのサカナと出会えると信じています。

中でもストロングで楽しい釣りをみなさんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ今後ともレポートをチェックしてください!

■得意なスタイル

シャロー×サーフェスにおけるゲーム展開

■戦歴

2017年 TBC第3戦 優勝

2016年 TBC第5戦 3位

2016年 TBC第3戦 準優勝

2015年 O.S.P T.Namiki Cup 5位

2015年 一竿堂Cup 準優勝

2015年 TBC第5戦 準優勝

2015年 TBC第4戦 優勝

2014年 O.S.P T.Namiki Cup 準優勝

2014年 TBCクラシック 優勝

2014年 TBC第5戦 3位

2014年 TBC第1戦 5位

2013年 O.S.P T.Namiki Cup 優勝