UPDATE

- 2025.08.06 | 【バイトシーンまる見え】表層系ルアー・ロマンス&オリカネムシIIで楽しむ野尻湖バスフィッシング【林晃大】

- 2025.08.05 | 2025 ダイワ・アユイングバトル第3戦 牧田川にて並木敏成が準優勝を獲得!

- 2025.08.05 | 新製品「WISPUL1.5"」発売延期のお知らせ

- 2025.08.04 | 【8月上旬出荷情報】 12年の時を経てリニューアル!!オリキン秘蔵の虫「オリカネムシⅡ」登場!そのほか、スタンダード・ブレーデッドジグ「メタルブレードジグ」に追加ウエイトラインナップや、人気クランクベイトに新色登場など、見逃せない新製品盛り沢山です!

- 2025.08.02 | 2025年9月発売予定の新製品・新色をご紹介します。

バスプロスタッフ | レポート&プロフィール

PROFILE

辻井伸之

関西

(合川ダム、七色ダム)

紀伊半島、合川ダム、七川ダムをホームフィールドとし、「合川で最も釣る男」の異名を持つ。人並み外れた研究熱心さでバスフィッシングをどこまでも追求し、特にジャークベイト、スピナーベイトへの造詣は深く特に低水温期での釣果は特筆すべきものがある。その深い経験によって蓄積された独自の理論は必見。

RECENTLY

-

辻井伸之が解説!近年のバスのレンジと狙いどころを考察する。

[ 2025.07.08 ] -

今年の冬は例年より厳しい?厳寒期のハードベイトゲームを模索する。by辻井伸之

[ 2025.01.30 ] -

超クリアリザーバーでのクランキングの極意を解説!!by辻井伸之

[ 2024.09.17 ] -

冬から春にかけての合川ダム攻略鉄板パターンを辻井伸之がご紹介!

[ 2024.03.25 ] -

紀伊半島ハードベイトの怪人、辻井伸之が語るブリッツ・ルドラを徹底解剖!

[ 2022.06.22 ] -

辻井伸之が説く、極寒真冬のプラッキングの極意!ヴァルナ・ハイカット編

[ 2022.01.28 ] -

木枯らし吹く季節に爆発的釣果!!ハイピッチャーMAXでヘビースピナーベイトゲーム!

[ 2021.11.10 ] -

プロスタッフ辻井伸之がハイピッチャー&ドゥルガ73Fの釣りをご紹介!

[ 2021.08.30 ]

ジャークベイトにおける正解は何でしょうか?

ルアーのアクションについて具体的にどのような動きが「いい動き」として捉えられているのかは実に曖昧で、それはルアーアクション自体がアングラー自身に委ねられてしまうからです。ジャークベイトの釣れるアクション

今回は、ジャークベイトにおける正解の一つとなる

「小さく速く」。

これを体現できるルアーが「阿修羅spec2&ルドラspec2」というお話をしたいと思います。

(写真:「小さく速く」を理解し、実践すれば、釣果UPにつながるはずです)

まず、ジャークベイトにバスがバイトに向かうメカニズムを考えていきます。

バスがベイトを捕食するためには、当然ながらそのベイト以上の速いスピードで泳ごうとします。

ゆっくり動くものにはそれなりにゆっくりと、速いものにはより速くという相対的なスピードで捕食に向かいます。

ジャークベイトにおけるトゥイッチ&ジャークで生じるルアーの瞬間的なスピードは、リーリングでは決して表現できないほど速いものです。

ルアーに対してバスはより速いスピードで飛びかかろうとすることが、ジャークベイトが「いかなるルアーよりもバイトを強く引き出せる」理由となっているのです。

これは季節問わずの傾向で、ジャークベイトにおける基本的な考え方にもなります。

冬期のスローなバスに対して、とりわけサスペンドタイプのジャークベイトが有効となるのは、トゥイッチ&ジャーク後にポーズをとる事で、最大限のスピードで誘っても、バスに長く見せられるからです。

結果として、ルアーの動きをより小さくより速くバスに見せる事で、バスが飛び出す距離とルアーの移動する距離に差が生じ、バスとルアーの距離を詰める事になるのです。

しかし、求めるルアーの持つ最大限のスピードを引き出そうとすると、ルアーが予期せぬ方向にダートしたり、レンジキープが困難になる事も多く、送り込みたいスポットや本来トレースすべきリトリーブコースから外れてしまいます。

このことは、誤魔化しの利かない厳冬期の釣りでは最も気を付けたいポイントです。

阿修羅&ルドラのspec2では安定した固定重心によりその動きが壊れる事はありません。

強いロールとフラッシングを表現しつつも、移動距離を極力抑える事ができるというジャークベイトはそれ程多くはありません。

この性能こそが厳冬期の非常にスローな状態のバスでも、捕食の瞬間だけはビュンビュンと何度もルアーに襲いかかるという独特のバイトを引き出せるのです。

「小さく速く」、これを覚えると、重心移動タイプであっても近い動きが正解だと気付けるはずです。

風の強い日は重心移動搭載のサスペンドモデルを使いますが、強いロールとフラッシングという基本性能は変わりません。

ルアーの動きを壊さないよう(可変ウェイトを動かさないよう)にアクションはラインスラックを軽く張るだけ。

バスが瞬間的に飛び出せる距離を50cmから長くても1mまでと意識すると、ルアーを扱う距離は自ずとして1ストローク50cm以内になります。

1ストローク1度のトゥイッチで10~20cm程度を意識して2~3トゥイッチに1ポーズです。

晩秋や早春はよく釣れるのに、冬期に入ると全く釣れないというのは、ルアーを動かし過ぎている証拠なのです。

ルドラ&阿修羅のspec2はハイレスポンスな規則正しい優等生です。

ワイルドなダートやスライドアクションという一見魅力的な激しいアクションよりも、まず冒頭の"いい動き"を覚える必要があるのではないでしょうか?

釣るために必要なルアーアクションとはどういうものかを覚えるのに最適なのがルドラ&阿修羅のspec2です。

皆さんにも是非とも使って頂ければと思います。

例年になく早い冬の到来だった今シーズンでしたが、阿修羅spec2&SPを軸に実に安定した釣果となり、ルドラspec2にはビッグフィッシュまで飛び出しています。

冬期のカラーは光量の少ない時期ですのでフラッシングが強く、シルエットのはっきりしたカラーセレクトがオススメです。

私はシルバーやゴールド系を中心に、濁りの日はチャート系をよく使っています。

<タックル>

ロッド:スティーズ631LFB-LM【ライトニングII】

リール:PX68R

ライン:フロロカーボン8lb

振り抜けが良く操作性の高いロッドセレクトがいいと感じています。

今年も山中湖で活躍する「O.S.Pルアー」

寒い日が続きますが皆さんお元気ですか?私がホームレイクとしている山中湖は、湖も結氷し冬本番を迎えました。

春に向けた準備に

私も現在は冬眠中zzz

3月から始まる本格的なトーナメントシーズンに向け、ボートや消耗品の準備、またルアーのチューニング等を行い、着々と準備を進めています。

私自身、昨年はO.S.Pルアーの活躍により、山中湖で開催されたトーナメントで3度の優勝を手にする事が出来ました。

今回はそのトーナメントでのウイニングパターンをご紹介しますので、春に向けた準備の参考にしてください。

まずはドライブクローラー。

このルアーのおかげで5/20に開催された、NBC山中湖チャプター(第一戦)で優勝する事が出来ました。

このルアーの特徴としては、なんと言ってもクネクネと動く自発的アクション!

プリスポーン期に開催された同大会では、シャローにうろつくビッグバスをドライブクローラーのノーシンカーリグで攻略する事が出来ました。

ノーシンカーリグでの注意点は、フックのセット方法です。

そのセット方法とは、ボディーに刻まれたセンターラインが上面に来る様にフックをセットします。

それによりテールの偏平面が水平にセットされ、水の抵抗を強く受け自発的アクションをより強く出す事が出来ます。

ご存知の方には、あたりまえ~♪の事ですが、意外と知らない方も多いですよ。

また、キャスト前には必ず泳がし動きをチェックします。

春の気難しいバスですから、無駄なキャストは極力減らし確実にアプローチする事もキモになります。

この他に類を見ない自発的アクションで、プリスポーン期の神経質なバスも一撃でした。

続いて、ブリッツEX-DRです。

このルアーで9/23に開催された、NBC山中湖第二チャプター(第三戦)で、夏のディープレンジのバスを攻略する事が出来ました。

このルアーの特徴は、コンパクトなボディーの造りで、バスに対しナチュラルなアプローチが出来る事と、キャスティングでの飛距離です。

その為、バスに余計なプレッシャーを与えず、ポイントを広くトレース出来るのでトーナメントや休日のハイプレッシャーな状況下でも投入出来る頼れるクランクです。

この試合で同ルアーが活躍したシチュエーションとしては、水深5mの水中台地にウィードがあり、ウィードのトップは約4m、そこにはベイトフィッシュの群れが多く点在し、魚深ではバスらしき魚影も確認できました。

そんなポイントを広範囲に手早くサーチする事が可能で、かつバスを確実にキャッチする事が出来ました。

ライトリグに頼りがちなトーナメントですが、問題なく投入出来るクランクです。

最後は、私の中では絶対的な信用を置く、04シンクロです。

このルアーのおかげで、NBC山中湖チャプター(第四戦)で優勝する事が出来ました。

大会の開催時期は10月中旬で、フォールターンオーバーの最盛期。

その為、バスの活性も著しく低下し1匹のバスを手にする事も厳しい状況でした。

パターンとしては、ディープエリアでの魚深を使用したシューティングで、地形変化に潜むバスを狙いました。

喰わせのコツとしてはフォールによるリアクションで、私の場合はトレーラーのボリュームやスカートの加工(間引き・カット)を行い、フォールスピードを調整します。

ノーマルでも十分釣れるルアーですが、バスの状況に合わせ一手間加える事でより刺激的なアクションが可能です。

04シンクロはバスが捕食するその時のエサにあわせ、ベイトフィッシュやエビなどを演出出来る、オールシーズン万能なルアーです。

今回は簡単ですが、昨シーズンのウイニングパターンを紹介させて頂きました、是非皆さんも、オフシーズンを利用し万全の準備をしては如何でしょうか?

シーズン間近になると欲しいルアーやカラーが手に入らないなんて事も・・・・

出遅れてライバルに差を付けられない様に!

【写真提供:JB/NBC】

この時期のサスペンドルアーは「出ればデカイ!」

徳島県旧吉野川をメインフィールドに活動中のO.S.Pプロスタッフ坂本洋司のレポートを掲載。サスペンドルアーでの釣る為のテクニック&狙い所などを詳細に紹介!

バスが潜める障害物をピンスポットで狙え!

今回は、極寒時期でも有効なサスペンド系ルアーについてお話ししたいと思います。

この極寒状況下でも威力を発揮する、私的有効なルアーはズバリ!ハイカットやダンク、ルドラのサスペンド系です。

私はシャロースタイルの釣りが好きなのですが、この極寒期は、カバー撃ち以外でもシャローを果敢に攻める事の出来るサスペンド系ルアーを、ほぼ一日中キャストしています。

またこの時期、サスペンドルアーは「出ればデカイ!」ということもあり、そういった意味でも夢のあるルアーですね(笑)。

冬のシャローバスの動きとしては、私の経験上、たとえ朝一ガイドが凍る冷え込みの厳しい日であっても、「モーニングバイトのチャンスタイム」というのがあります。

時間にすると、だいたい9時ぐらいまで。

そのチャンスタイムを逃してしまうと、水温が上昇しだす正午くらいまでは苦戦を強いられることが多々あります。

まぁほとんどが後者なんですけどね(笑)。

あとシャローバスのレンジは水深約1m~1.5m辺りで、水温上昇と共に、フィーディング、もしくは日なたぼっこ?をしに上がって来ています。

そのレンジに合うルアーが、ハイカット、ダンク、ルドラ達です。

狙い所はそのレンジにある地形の変化や、何かバスが潜める障害物をピンスポットで狙います。

リザーバーなら日当たりの良いディープに近いレイダウン、スタンプ、岩盤の張り出し、岩影、ガレ場の石、バンク沿いのエグレなど・・・

これらに+αとなる好条件が複合していたり、風が絡む箇所がより◎。

その箇所に対してのルアーのトレースコースは、ボート釣りなら岸ベタポジション。

オカッパリなら沖ではなく真横、又は斜めキャストで切っていき、岸際に何かしらの変化がある所を探す感じでキャストしています。

岸ベタのボートポジションで平行方向にキャストするのは、少しでもバイトの確率を上げるコースどりでルアーを引いてくるため。

1キャストでバスの居そうな所をできるだけ多く通したいからです。

そしてハイカットSP、ダンクSP、ルドラSPの使い分けとしては・・・

私の場合、基本ハイカットをメインに上記の箇所で使用しています。

ハイカットの特徴としては「タイトな動き」&「固定重心のサイレント仕様」という事から、よりベイトフィッシュに似せた、食わせ的ルアーでもありますが、私にとっては「攻めのルアー」でもあります。

カラーの選択は水質にもよりますが、私の場合、基本ゴールド系を好んで使用しています。そのうえでの使い分けは、

・ローライトならフラッシング系

・日が上がり、晴天ならフラッシングを抑えたカラー

・水質がマッディなら、ルアーシルエットがハッキリし、バスに気付いてもらえるカラー

・水質がクリアーなら、透けて見えるゴースト系など、バスを騙せるカラー

という感じでカラーを使い分けてます。

次にダンクの使い所ですが、ややこしい枝ぶりをしたレイダウンや立木群に対し、ダイレクトに入れています。

ダンクの長いリップと、急潜行してくれる特性を活かし、枝越しに投げ入れロッドを立てた状態で引いてきます。

本来、最大の潜行能力が4mもあるダンクですが、ロッドを立て気味に使用する事により、枝をまたいでもリップ、もしくは背中で枝をかわしてくれスタックしにくく、枝などを利用するので丁度いい水深1~1.5mでアピールさせる事が出来ます。

ただヒットした時は要注意!ヒヤヒヤものですが逆に熱くなれます(笑)。

この時のラインはサンラインFCスナイパーBMS4lb。

サンラインならそう簡単には切れません!(^^)

あとルドラを使う場面は・・・

ハイカット、ダンクのような小型ボディのルアーでは反応しない「別物バス」というのが存在します。

入れ代わり立ち代わりシャッドやジグ、テキサス、ライトリグ等で攻められた箇所において、ルドラを通すと「ドーン!」と出て来るシビレるルアーでもあります。

ただルドラの弱点としては、リップが小さい&フックが3箇所あるという事から、ハイカットやダンクのように物に当てて使うと言う事は苦手。

けれどその弱点を打ち消すだけの利点があります。

それは13cmというデカさあるゆえ「バスを引っ張り出す力」が強い!

なので、物に当てて使わずとも、対象物のキワを通す事でOK。

上から落ちてくるルアーや小さなルアーには一切反応しなかったバスがルドラには反応する・・・という事から、ビッグベイト的な要素をもつルアーで冬に食わせられる、唯一のルアーでもありまよ!

次に、これらサスペンドルアーの操作について。

私的には、(2トゥイッチ&1ポーズ)+(1トゥイッチ&1ポーズ)の繰り返しです。

擬音で表すなら・・・

「チャチャッ(止)チャッ(止)」「チャチャッ(止)チャッ(止)」

こんな感じです(笑)

上記した「+1トゥイッチ」擬音なら「チャッ」の部分は、トゥイッチでルアーを動かしているというよりは「違和感がないか聞いている」イメージです。

止めてる時ヒットしてくる場合がほとんどなので、いち早くバイトに気づきフックアップに持ち込みたいという事から、「+1トゥイッチ」で対処しています。

また、トゥイッチングで意識している事は、「あまりこちらにルアーが寄って来ないよう、あえてラインスラッグを出し、その場でキレのある動きをさせる」よう心掛けています。

操作方法のイメージとしては、「トップウォーターの180度ターンをやってる感じ」といえば、ラインスラッグの使い方のイメージができますかね?(笑)

ロッドは、レギュラーテーパーのLパワー、またはULパワーと、柔らかめのものを好んで使用しています。

そんなロッドの方が、「ラインスラッグを作り易い」「キレのある動きを出し易い」「力があまりいらないので一日中やり通す事ができる」「ヒットしてもノリがよい」といった利点があり、逆に張りのあるロッドだと、アクションがつけづらく、手首が耐えられません(笑)

そしてポーズの時間ですが、私は糸フケを取る程度で、それほど長くは止めていません。

秒数にして1~2秒程度、長くても5秒以内です。

ポーズ中にバイトしたバスに、「吐かれる前に少しでも自分が違和感を感じ、フッキングの確率を高めててやろう」という策です。

あと貴重なヒットを逃さない為の策として、この時期のバスは特に食い方が下手なのでバスの口の硬い部分に刺さった場合でもより深く刺さるよう、貫通力優先でリアフックのカエシを潰しバーブレスにしております。

ちなみに私の使用ラインはハイカット、ダンク共にサンラインFCスナイパーBMS4lb。

ルドラはFCスナイパー13lbを使用しています。

最後にこの時期のバスの状態と私流の考えですが、低水温(水温が一桁)になるとバスは「目が悪くなり遠近感が鈍くなる」

そんな感じに私は思います。

まだサスペンド系で釣った事がない、釣ってみたい、という方は「バスは目が悪い・・・」を参考に、水中をイメージしてサスペンドルアーを使ってみてください。(^^)/

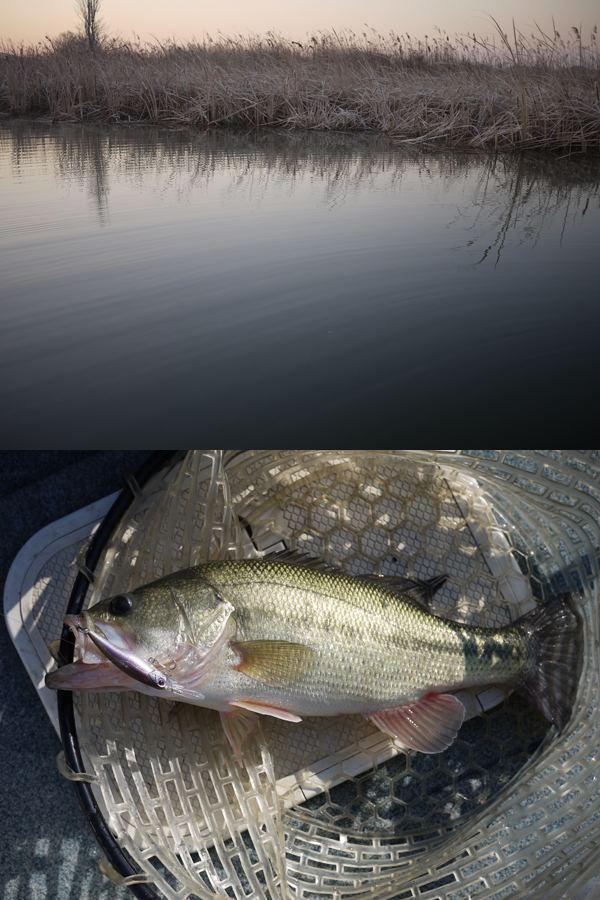

ブレードジグを使った超スローロールで厳寒期を攻略

皆様、明けましておめでとうございます!今年も頑張っていきますのでよろしくです。

ハードとソフト、両面の性格を持ったルアー

昨年の冬のレポートにも書いたかと思いますが、今年も厳寒期のブレードジグを使った超スローロールが炸裂しています。

12月に入り、水温が1桁台に入ってからは非常に厳しい状況でした。

しかしながら、個体数は少ないもののミドルレンジからシャローレンジにフィーディングに上がってくる魚はサイズ、ウエイト共に抜群の魚が多いです。

しかも厳寒期になると、冬の定番エリアは人だらけで、こういったシャローのバスは手付かず状態がほとんど・・・

しかも冬の定番ルアーだけでは喰わない魚がいることも事実。

毎年同じ展開の攻めをするのももちろんありですが、この冬は少し違った攻めをしてみてはいかがでしょうか?

仮にブレードジグなどを使って釣れなかったとしても、冬の定番ルアーの有効性などがより明確にもなるだろうし、1本でも釣れれば、そのスポットは当然1級のエリアでありますし。

何故そのスポットがいいのか?

何故そのタイミングで釣れたのか?

他に良く似たスポットはあるのか?

こういった考えが出てくるでしょうから、また新たな展開へとシフトすることができます。

自分の経験から言うと、水温3度でも昨年はこういった釣りは成立していました。

もちろん、エリア、タイミング、レンジ、スピードが合わないといけないのですが、冬でもエリアの状況の把握は早く正確にすることが必要です。

ですからブレードジグのような「ハードとソフト、両面の性格を持ったルアー」を使ってみてはどうでしょうか!

今年の自分の初釣りは、O.S.Pプロスタッフ坂本さん主催の、旧吉での大会でした。

この大会でブレードジグにてビッグフィッシュ賞となる1,470g、それと1,120gを釣り、3本/3,790gで優勝することができました。

こういった大会でも結果が残せたのは、自分にとっては自信になりました。

またこの冬もブレードジグが手放せなくなりそうですね(笑)

皆様へのご挨拶

O.S.Pプロスタッフに強力な新たな仲間が加わりました。O.S.Pで社員としても活躍している、2012W.B.S.年間1位を獲得した草深幸範氏です。皆様へご挨拶を掲載となります。皆様へのご挨拶

皆様、初めまして、本年よりO.S.Pのプロスタッフとして活動させて頂くこととなりました草深幸範(クサブカ ユキノリ)です。

すでにご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、私は平日はO.S.P社員として勤めながら、W.B.S.プロトーナメントに参戦しております。

参戦10年目にして、2012年にようやく年間優勝を果たすことが出来ました。

これは、ルアーメーカーという私の置かれている環境、そして日々フィールドに通うことを意識していること、そしてO.S.Pルアーのおかげだと思っております。

仕事との両立をはかりながら、シーズン中の週末はほとんどを霞ヶ浦への釣行に注ぎ込んでおります。

また、純粋にバス釣りが好きでオフシーズンには、他のフィールドへ足を運びスキルアップもはかっております。

これから霞ヶ浦水系をメインに、旬なルアーやテクニックなどの情報発信していければと考えておりますので、皆様、どうぞよろしくお願いします。

早速ですが、今年2013年は元旦にはじまり、3日、5日、10日、13日と既に5日間も釣りに行っちゃいました。

簡単に釣れないと燃えるタイプなんで・・・この時期の1匹はシーズン中の10匹にも相当するぐらい貴重だし、嬉しいですよね!

で、やっぱり今回の釣行でも冬の定番のシャッドが活躍しました。

(写真左:今春発売予定のハイカットSPリアルカラーでヒットしたナイスコンデションの40cmアップ。)

(写真右:同じくハイカットSPのリアルオイカワで、水温5度という低水温のなかバイトさせることに成功!)

そこで今回はシャッドのリトリーブアクションについて解説します。

冬の霞ヶ浦は、シャッドのただ巻きが定番的な釣り方でしたが、バイトがあってバスを掛けても、薄皮一枚で口切れを起こしたり、外掛かりなどでバラす事が多かった。

そこで一昨年の冬から実践しはじめたロッドワークでリトリーブさせるストップ&ゴーに変えたところ、バスのバイトが深く、ルアーが口の中にバックリ掛かっている事が多くキャッチ率が倍増しました。

冬の釣行の中で殆どバラす事が無くなりました。

バイト自体はタダ巻きの方が他魚種のスレ掛かりなどもあるので多いと感じるかもしれませんが、バスをキャッチ出来る本数は圧倒的にストップ&ゴーになります。

昨年12月に茨城県土浦市のマルトボートさんで行われた釣行ロケの動画が、O.S.Pホームページにアップとなりました。

ハイカットとダンクの使い分けや狙うスポット、そして特にロッドワークでのリトリーブアクションのつけ方は動画でみて頂ければ一目瞭然かと思います。

是非ご覧ください。

(写真上:朝の冷え込みは厳しいが、冬でも朝一のフィーデングタイムは期待大。)

(写真下:ハイカットSPのリアルワカサギカラーにて。ハイプレッシャーなマッディウォーターで効果大!)

ダンクシリーズで冬の釣りが劇的に変わる!

こんにちは、和歌山の辻井です、本年もよろしくお願い致します!皆さんは初釣りを済まされたでしょうか?

例年よりも寒いと感じる今シーズンですが、冬の釣りを覚えるとバス釣りはもっと楽しくなります!

最後の砦シャッドゲーム

さて、真冬の釣りでは過去にハイカットや阿修羅を用いたサスペンドジャークの釣りを紹介し、昨年のレポートの中では「攻めのミノーゲーム」「守りのシャッドゲーム」と、2つの方向からパターンがある事に触れました。

守りという表現には少し語弊がありまして、フィールドの状況がよりタフな時に最後の砦となるのがシャッドゲームになるケースが多く、そんな激シブ条件を攻略する為の"要(かなめ)"という表現の方が合致するかもしれませんね。

一言でシャッドと言いましても、急潜行でカバー攻略に長けたダンクシリーズと、トゥイッチやレンジキープを得意とするハイカットのようなテクニカルなシャッドがあります。

そこで今回のレポートでは、「ダンクシリーズ」にスポットを当てて紹介したいと思います。

サスペンドシャッドの代表的な使い方として、ボトムやカバーにタッチさせながらのワーミングシャッドがあります。

バスがカバーの外のベイトを気にするような状況であれば、カバーの周辺やフィーディングスポットでミノーをチラチラと刺激してやるとバスが「フワ~ッ」とカバーの外へ出てくる事もありますが、雪が降った次の日(急激な水温低下)や高気圧が張り出したピーカンべた凪のタフなコンディション下では、カバーに潜んでいてもなかなか外まで出てこないという事があります。

バスが全く動きを見せないそんな日、バスが動かなくとも口にできる目の前までこちらからルアーを届けてやろうというのがワーミングシャッドのポイントなのです。

この釣りにおいて、クラス最大級のロングリップと垂直に近い前傾姿勢を持つパワーダンクは根掛かりを気にする事なくバスの居場所へとルアーを送り込むことが出来ます。

考え方としてはカバークランキングに近く、まだサスペンドシャッドの釣りに不慣れな方は「カバークランキングを更にスローに行っているんだな」と想像して頂けると理解し易いかもしれません。

私のダンクシリーズの使い方は狙ったスポットに絡めながら、ボトムの変化を一つ一つ舐めるようなポンプリトリーブです。

リーリングではなくロッドワークでテキサスリグをズル引くように使い、1ストローク1ポーズ、ストロークの終わりからロッドポジションを戻す間をポーズとしています。

体感としてバイトはストロークの開始直後やポーズ直後に出る事が多いですが、これは狙ったスポットに対してルアーが通り過ぎた直後と捉えています。(向かってくるベイトに対して真正面から対抗するバスはないでしょう。)

時期的にバイトが全く感じられない事も多いので、違和感を覚えたらラインテンションには気を付けましょう。

その為、使うタックルは、バイトを弾かないようにロッドティップがすっと入るようなやや柔らかめのセッティングのものが向いています。

パワーダンクに使うラインは8~10lbで、カバーに絡める際の根ズレ対策にはフロロカーボン製のものがおすすめです。

<パワーダンク:主にアイスシャッド、テイスティシャッド、オリジナルペイントイエロー(自作)使用>

ロッド:ダイワ ライトニング2;フェンウィックバンクマスター62M

リール:PX68R;TD-Z103H

ライン:フロロ8lb;フロロ10lb

<ダンク:主にオスプレイクラウン、T.N.サイトスペシャル>

ロッド:58L

リール:PX68R

ライン:フロロ6~8lb

ちょうど厳冬期に突入した今月下旬から春一番後2月末まで各フィールドでキーとなる釣りです。

寒いし・・・釣れんし・・・バイトどころか魚も見えんし・・・。

そんな泣きたくなる時、最後にすがるのがこの釣りなのです。

ダンクシリーズで冬の釣りが劇的に変わる瞬間、是非体験してみて下さい!

春に向けて

ついに雪が積もりました・・・。バス釣りに行けない・・・。というよりバス釣り出来ない?!なわけで、春に向けてのお勧めルアーのご紹介です。春に向けて

みなさんこんにちは。

高梨憲一ただ今冬眠中・・・熊じゃないんですが、東北地方に住む者の宿命です。

雪の積もる冬がまたやって来てしまいました。

バス釣りがしたくても出来ないもどかしさ・・・冬の間は本当にストレスが溜まります・・・。

まぁ自然現象には逆らえないので、こんな時は春に向けてのタックルを準備しながらストレス発散!

今回は春の桧原湖で欠かせないルアーをご紹介します。

春の桧原湖といえば、キーになるのがメインベイトである「ワカサギ」そしてミドル~シャローレンジの攻略です。

このレンジを効率良く探っていける桧原湖では代表的なルアーが、高梨激愛の「ハイカットSP」

そして昨年リリースされた「アイウェーバー」

この二つは鉄壁ですよね!

特にアイウェーバーの威力には度肝を抜かれました。

そしてもう1つ、是非リグってて欲しいのがマイラーミノーのジグヘッドです。

春はハード系でバイトが取れない時、ジグヘッドリグのスイミングが非常に有効です。

特にマイラーミノーは、輝きと、ピンテールの微妙な動きが絶妙で、ハードルアーにプレッシャーが掛かった状況でも抜群に効きます。

使い方の基本はスイミングなのですが、ボトムよりも表層を意識する事が大切です。

春のスモールは(スモールに限らずバス全般ですが)一大イベントであるスポーニングを控え、シャロー!つまり浅いレンジを意識しています。

私なりの使い方は、「自分が狙っている水深の半分より上」を通します。

具体的には、水深3mを狙っているのであれば半分の1.5mより上を、水深2mを狙っているのであれば1mより上を、マイラーミノーのテールが微妙にプルプルするぐらいのシェイクをしながら一定レンジを通していきます。

※例外として、5m前後までのレンジを狙う場合は、ボトムから1mくらい浮かせるイメージで引きます(理由は春にここまで深いレンジに居るスモールは、急激な天候の変化等、何か原因があってシャローから落ちているので、あえてボトムから浮かせる事に重点を置いています)。

ショートバイトが多発する春のスモールですが、このマイラーミノーのジグヘッドを使うと、バイトは結構明確に「ゴンッ!」と出ますね。

それだけ本物のワカサギと思って、食い気満々でバイトしてるんでしょうね!

「春の桧原湖三種の神器!」、それはハイカットSP・アイウェーバー・マイラーミノー。

春に備えてスタンバイをお忘れなく。

あ、そうそう、もう1つありました!

忘れちゃならないのが「ドライブシュリンプ」

新発売から桧原湖のシーズンオフまでの間が無かったので、桧原湖でキャスト出来なかったアングラーも多かったと思うのですが桧原湖一軍ボックスメンバー登録を忘れずに。

釣れますよ~。

(写真:このスモールは、昨年の桧原湖釣行最後の一匹。ドライブシュリンプでズバリ40アップ!)

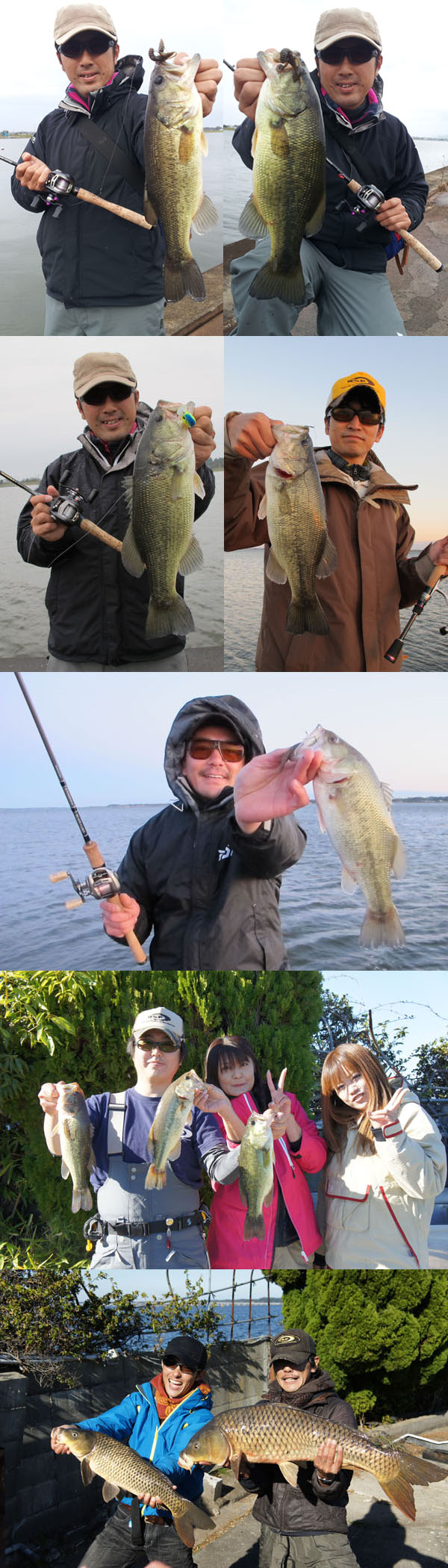

年末年始はみっちりプライベート釣行

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します! 年末年始の休みは、4日間釣りをしてきました。

まずは年末30日に釣り納め。

水温は4度台。昨年の最低水温期は3度台がベースで、毎朝水面が凍っていましたから、まだそこまでにはなっていない状況です。

雨天の中、昨年好調だったダンク&ハイカットをひたすら投げ倒すも、結果はそれぞれのルアーで1本ずつ。

最後は、ハイカットをガッツリとくわえたコイが一年の締めくくりになってしまいました・・・

(写真左:昨年のラストバスはハイカットSPで。)

(写真右:真冬の厳選タックル。冬はアレコレやりすぎないことも大事だと思います。)

で、毎年恒例の元旦釣行!

今のところ毎年ノーフィッシュはナシです。

30日の雨の影響で濁りはキツいですが、カバー打ちならなんとかなるか?

ドライブクローのテキサスリグを丁寧に打ち続けるも気配ナシ・・・

しかし夕方前になると濁りも多少落ち着き、「シャッドもありかな?」な感じに。

すると別船の「いつも遅れて来るのに釣る友人」がダンクSPでグッドサイズを釣り、夕方にはさらに2連発!

しかし僕らには何の反応もなく、元旦釣行でついにノーフィッシュをくらってしまいました・・・

「このリベンジは早く済ませないと!」と、4日&5日も行ってきました。

そして1/5。

この日の冷え込みはハンパなく、運転中にマイナス6度まで記録し、水辺の気温もマイナス4度。

水面は凍結し、水温は昨年の最低水温であった3度台まで下がっていました。

しかしこの日も朝イチの恩恵はあったようで、出船してすぐにダンクSPにグッドサイズ!

ボトムを叩いていたダンクが、ピックアップでボトムを離れた瞬間に食い上げてきました。

しかしその後はやっぱりというか、ノーバイトタイムに突入し、異変といえば、「遅れてくるあの人」が、この日もハイカットで前日よりさらに羨ましいサイズを釣ってきたくらい・・・

まあ何はともあれ、無事初バスをキャッチすることができて一安心!

釣れるバスはどれもヒレピンのピカピカで、これぞウィンターバッシングという感じ。

昨年のシャッドパターンのピークは1~2月でしたから、まさに今が旬の釣りですよ!

写真上:1/4の2013年初バス!ヒットルアーはドラクロ3in。フォールスピードを出すために脚をカットし、中にボーンラトラーを入れています。

写真上から2段目:更に、ダンクSPにもグッドサイズ。

写真上から3段目:ドラクロのジカリグに変えた途端、連続バイトでした。ジカリグはテキサスリグよりも食わせに長ける印象です。

写真上から4段目:1/4、友人がキャッチしたグッドサイズ!ダンク丸呑みでした。

写真上から5段目:ダンクSPのHFワカサギにて。

写真上から6段目:友人がハイカットでキャッチしたビッグサイズ、羨まし~!

写真下:バレにくいシャッドタックル。スティーズサージェント+イグジスト2506+T.D.ラインセンサーエディションII 5lb.。

さて、そんなシャッドの釣り、「いいのは分かっているけどちょっと苦手」という方に朗報です!

昨年のW.B.S.年間1位、草深さんが霞ヶ浦でシャッドの釣りを実釣解説しています。

しかも見てくれた方が同じことを実践できるよう、バスボートではなくレンタルボートでの釣りを見せてもらいました。

この撮影中に「コイ」とかいって、とんでもなくデカい魚を釣っているのですが、草深さん、それ確実にアオウオですよ~! とってもレアな魚ですよ~!

しかも2匹も釣ったそうな(映像は時間の都合で1匹カット)。

アオウオを1日に2匹、しかもシャッドで食わせているなんて相当奇跡的なことだと思うのですが、当の本人がアオウオを知らないなんて・・・

そういう意味でも貴重な動画かもしれません。

「アオウオファンが霞でシャッド投げまくる」なんてことは起きないと思いますが。

今回はこんなところで。

あ、そうそう、オリキンがブログを始めました。

基本無口な彼の生活は、付き合いの長い僕でもナゾなところが多いのですが、これで少しは明らかになるのかな?

まあ、「釣りのことしか考えていないの?」な彼ならではのネタが出てくるかもしれませんね!

ブログつながりでこの方も!O.S.Pプロスタッフの浦川さん。

旧吉での雑誌取材時に知り合いになり、あまりの釣りの上手さと、人格に惚れ、プロトーナメンターではありませんが、プロスタッフのお誘いをしたお方。

この真冬も、ブレードジグにリビット(バジング系ワーム)の組み合わせでいい釣りをしていたりと独創的かつ実践的なネタが出てくると思いますよ!

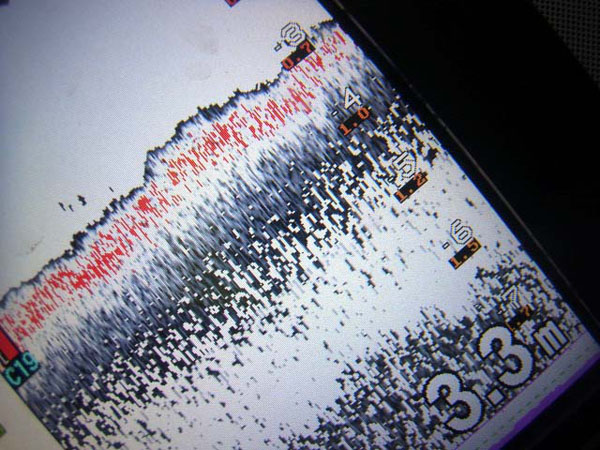

今冬の琵琶湖南湖の状況

今シーズンの冬は寒い日と暖かい日の寒暖差が大きいと思う今日この頃です。さらに言うと、今冬はチャンネルライン等のディープにウィードがほとんどなく、水深3mを中心としたミドルレンジにたくさんのウィードが残る状況になっています。

今冬の琵琶湖南湖

というワケで、上記の2つを融合すると、ミドルレンジにたくさんのサカナが残り、釣れるタイミングにメリハリがあるってことになります。

そうです、今冬の琵琶湖南湖はまさにそんな状況なのです。

(写真:水深3mを中心としたミドルレンジにたくさんのウィードが・・・)

昨冬の状況を覚えておられる方は「ヒウオ」がキーになっていたことをご存じだと思います。

しかし、今年は上記したようにミドルレンジが"熱い"状況ですので4m以深のディープがメインとなる「ヒウオ」を追うパターンは成立していません。

っていうか、今年は「ヒウオ」の姿が昨冬の30分の1くらいです。

ということは、ミドルレンジでのメインベイトは何か?実は今冬のメインベイトは「ブルーギル」になっています。

ブルーギルならばクランキング

冬の季節に「ブルーギル」がメインベイトってことは、そうです、クランクベイトがとっても効果的になります。

昨年のヒウオフィーバー以外の年は、クランクベイトがメインルアーになっていたのを覚えておられますか??

4m以深にまでウィードがあった年は、その残りウィードでブルーギルが越冬をするので、そのレンジまで到達するクランクベイトが有効でしたよね。

そんなワケで、今冬はミドルレンジが射程のクランクベイトの出番が多くなりつつあるのです。

で、ぼくが使っているのが「ブリッツEX-DR」と「ブリッツMAX-DR」、水深3m~4mまでを意識したチョイスです。

もちろんこの2つのクランクベイトは他の季節にも多用するのですが、特にこの時期に使うことによっての利点があります。

それは「ウィード探知能力」です。冬はウィードに元気がなく、ルアーがスタックするとそのままズルっと抜けてしまうことが多々あります。

そうすると、知らぬ間にウィードを拾ってしまっていることがあり、ルアーの動きが損なわれます。

ですが、「ブリッツEX-DR」と「ブリッツMAX-DR」は、元気のないウィードでもタッチすれば、その高速ピッチ振動のおかげですぐに分かり回避行動を取ることができるのです。

この回避行動を「取れるか取れないか」が冬のクランキングのキーになりますよ。

琵琶湖バスフィッシングガイド奥村哲史オフィシャルサイト

<リンクはこちら>

年中使える超万能で、しかも超釣れるルアー&リグ

全国のO.S.Pファンの皆様、新年あけましておめでとうございます。TAKこと三宅貴浩です!本年1発目のレポートとなります。

さて、各地では冬本番を迎え、自分の住んでいる大阪周辺も連日めちゃくちゃ冷え込んでいます。

こんな超極寒の状況下でもフィールドにはガンガンに出ているのですが(笑)。

今回のレポートでは、現在のような真冬はモチロンとして、年中使える超万能で、しかも超釣れるルアー&リグをご紹介したいと思います。

真冬はモチロン!年中使えるルアー&リグ

このリグは自分がJBプロトーナメントに出ていたころにも年中大活躍をしてくれたもので、ドライブスティック3.5インチが発売になってからは更にその威力が何倍にも増しています。

そのリグとはウルトラショートリーダーのダウンショットのベイトフィネスセッティングです。

一見すると最近琵琶湖等でも流行りの、フックにダイレクトでシンカーがついているリグに見えますが、その性質は明らかに異なります。

短いリーダーを設けることで、ウィードやストラクチャーに引っ掛けて使うこともでき、その際のルアー自体の動きもシンカーに影響されすぎずに非常にナチュラルです。

ダウンショットリグと、ダイレクトにフックにシンカーがドッキングしているリグとの良い部分をとったリグと言えます。

またリーダーを超ショートにすることと、シンカーにスリムタイプ(自分の場合はバサーズワームシンカーTGのスリムタイプ)を使用することで、あらゆるストラクチャーに対してのスナッグレス性能が格段に向上します。

このリグにベイトフィネスタックルを組み合わせることで、かなりヘビーなストラクチャーをも果敢に、しかも繊細に攻めることができます。

そして、このリグに対して様々なワームを過去に使用してきたのですが、現段階での自分自身の回答として最高にマッチしていると感じているのが、ドライブスティックの3.5インチです。

ベイトフィネスで使用をすることを前提に考えた場合、このドライブスティック3.5インチのサイズと比重、アクションが最高にマッチしており、オダやテトラ、立ち木、ウィード、オープンウォーターの中層、何もないボトム、岩盤、砂地、魚礁、橋脚などなど、とにかくどのようなシチュエーションでも快適に使用できます。

このリグで使用するタックルに関してですが、自分の場合は、ロッドがスティーズのハーミット、スカイレイ、ハリアーFスペックに、リールがT3エア、PX68、ラインはFCスナイパーの7~10lb.を組み合わせて使用していますが、ベイトフィネスタックルとの相性の良さは最高の一言です。

プライベート、取材、大会、ボート、オカッパリを問わず、どの季節でも必ずいつも1セットは持っている組み合わせです。

2012年もこのドライブスティック3.5のウルトラショートDS・ベイトフィネスには本当にお世話になりました。

季節、フィールドを選ばずにいつでも使用できる超万能リグで、しかもめちゃめちゃ釣れますので、是非皆さんも使ってみてくださいね♪

長く厳しい冬の到来・・・

皆さんこんにちは。東北では寒い日が続き、長く厳しい冬の到来です。

東北の冬では・・・ロックフィッシュが熱いんです

平地のフィールドさえも、雪が積もり氷が張ってしまいます。

こうなってしまえば、来年の春まではバス釣りの休業となってしまいます。

しかしながら、釣りから離れる事はもちろん出来ないので・・・ロックフィッシュ釣りや、桧原湖でワカサギ釣りをして過ごしていますよ~。

さて今回は、冬の東北ではアツいロックフィッシュ釣りについて紹介します。ロックフィッシュとは、アイナメ・クロソイ・ベッコウソイ等の根魚を総称します。

最近では、ロックフィッシュ用のタックルが店頭に並んでいますね。

以前から比べると、専用タックルがかなり増えました!もちろんバス用のタックルでも応用出来るので、気軽に始められるかと思います。。。

ワームも様々な形・色があり、主にホッグ系のワームが主流のようです。そしてほとんどのワームが「匂いつき」であることが特徴ですね!

これは僕の感覚的な事ですが、バスに比べると匂い付きのワームへの反応が格別に違うような気がします。

その大きな違いは、匂い付きワームは一度フッキングミスをしてしまっても、その後何度もバイトしてきます。

使い比べをしましたが、圧倒的に匂い付きの方が釣れる結果になりました。。。

もちろんドライブクローにも強烈な匂い(本物のエビとイカの粉末が素材に入っています!)が付いているので、根魚も本気食いをしてきます!

そして次にワームのカラーについてですが、バス用のワームに比べるとロックフィッシュ用のワームはカラフルな色が多いようです。

やはりドライブクローのソルト対応カラーにもカラフルな色が多いですね~。カラーの使い分けは様々な意見がありますが、僕の使い分けの基本としてはやはり"水の色"で判断しています。

通常の澄んだ色であれば、「カモ」・「根魚レッド」が良く、濁りが入っていたり、底荒れがしているようであれば、「パールグロウ」・「ピンクバックグロウ」に実績があります。

(写真:こちらはパールグロウでの釣果)

オレンジペッパーは比較的どんな状況でも良く反応してくれる色で、必ず持って行きたいカラーですね!

最後にリグについてですが、テキサスリグ・ダウンショットリグ・ジグヘッドリグ・・・バス釣りでお馴染みのリグですので、迷う事はないですね!

地形やその日の状況を見てリグを変えてやれば、釣果UPに繋がるハズです。

今年の冬は是非ともお試しください!!

PS:オカッパリで釣る場合には、足場が悪い所や一人での釣行は出来るだけ控えて、足場が良い漁港等で釣りをする事をオススメします。

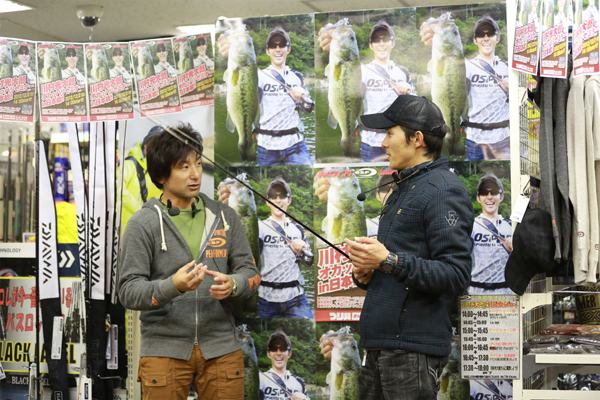

今年も最後まで、取材、イベント、カタログ撮影などで各地に行かせてもらっております

2012年の年の瀬・・・12年12月28日こんにちは、川村です!いよいよ年末押し迫ってまいりましたが、今年も最後まで、取材、イベント、カタログ撮影などで各地に行かせてもらっております。

年の瀬の近況報告まずは12/2に行われた、「キャスティングキッカー日本橋」様でのイベントに来てくださった皆様、ありがとうございました!

休日のビジネス街にも関わらず、沢山の人に集まっていだだき大感謝です!

その翌週は、ロッド&リール誌の企画、カナモとの『岸釣りタイマンバトル』の4戦目(最終戦)で火花を散らしてまいりました。決戦の場はまだナイショですが、デカバスが潜む、だけど一筋縄ではいかない、そんな最終戦に相応しい陸っぱりフィールド。

カナモとの対戦は、いつも彼だからこその恐さに悩まされます。彼は、いつもそのフィールドにおけるMAXサイズの居場所に辿り着いてしまう天性の嗅覚と、賢いデカバスをも仕留める術を知っているから、「果たして何キロ釣ったら勝てるのか」が想像できない!それでいて、手堅く釣ろうと思えばそれも上手いと・・・。

しかしそんなカナモ相手だからこそ、こちらも必死になり、とんでもない集中力が発揮されることもまた確か。今回も「気がついたときには体がアワセている」、そんなピンピンの感覚で釣り続けることができました。

普段以上の力が出せなければ勝てない相手、それが僕にとっての金森隆志という人です。

まずは一つ前の3戦目が、12月末売りのロッド&リール誌に掲載されました。(スイマセン、前回のレポートで掲載月を間違えてしまいました)是非ご覧になってください!で、対戦を終えてからは、東京へは帰らず、そのまま飛行機で熊本県へ。

山本釣具センター(Pot Belly)様でのイベントに行ってまいりました。熊本県は初の上陸で、どれだけの人が来てくれるのかは予想もつかず、正直ちょっと心配でしたが、恐る恐るステージへの扉を開けてみれば、そこには130人もの熊本バサーが大集結!!

これは本当に嬉しかったです!!熱がこもってイベントは予定時間をオーバーしましたが、皆さん真剣な眼差しで聞いていただき、本当に熱い!

お店のほうも、ルアー用品の充実のみならず、併設されたアウトドアアパレルショップの品揃えも最高!

イベントの翌日、帰りの空港に向かう前にどうしても買い物をしたく、もう一度寄っちゃいました(笑)

次の機会には、熊本のメジャーフィールド江津湖での釣りもやり込んでみたいですね。

(写真上:キャスティングキッカー日本橋様でのイベント。僕と茂手木さんは後ろで~す。)

(写真上から2つ目:ロッド&リール誌企画「タイマンバトル」の最終決戦の地は、ガイドも凍る極寒でした。霜で地面が白いです。)

(写真上から3つ目:熊本県「Pot Belly」様でのイベント。ピッチング大会では上手い人も、そうでない人も?当てる当てる!)

(写真下:ジャンケン大会の様子。)

そして、関東に帰ってくるや否や、その翌日は霞水系での2DAY取材。約2週間ぶりの霞水系は、さらに季節が進んだ感じで、完全に冬の釣りとなりました。

釣果のほうも2日間で5バイト4キャッチ。カンタンではないです。しかし、釣れたバスのサイズは、半分が45クラス!体高も厚みもある、抜群のコンディションでした。

このときの様子は、公開できる段階になりましたら、この場でも紹介させていただきたいと思います。

釣りをやってみたくとも、なかなか釣るのが難しくなってしまった昨今・・・そんな入門アングラーの方にバスを釣る喜びを知っていただくために有効な情報ツールとして、今動き出していることの第一弾にお声かけいただきました。

釣り方的には、前回のレポートで紹介した、シャッド(今回はハイカットSP)とスモラバ(シンクロ2.4g+ドライブシュリンプ)は今回の釣行でもしっかり仕事をしてくれました。

そして他にも、僕にとって冬には欠かすことができないメソッドである、

・ドライブクローのリアクションテキサス

・マイラーミノーのジグヘッドリグ

これらも、冬の貴重なバスを釣らせてくれました。

ドライブクローのリアクションテキサスは3インチであれば8.8gシンカー、4インチであれば10gシンカーを目安にしています。

シンカーウエイトは、重いほうがリアクションバイトを誘発する瞬間的なフォールスピードは出せますが、僕の考え方的には"重さは強さ"であるということ。

必要以上に重いシンカーで、「ドスンッ!ドスンッ!」とやってしまうと、元気のないバスはバイトを躊躇います。(おそらくデカシンカーも嫌っているかな)というわけで、「リアクションバイトに必要なフォールスピードの範囲内で、強くなりすぎないウエイトを選ぶ」ことが大事だと思います。

もちろん、分厚いマットカバーのような、貫通させるためにヘビーなウエイトが必要な場合はこの限りではありませんので、「状況に応じて」ではあります。

マイラーミノーのジグヘッドリグは、ここ最近の釣りでは、スモラバに次いで活躍中!小魚が集まっているスポットで、バスも明らかにこの小魚を食っているとなれば、やはり見た目や動きがリアルであることは何よりのアドバンテージです。

マイラーミノー3.5インチのジグヘッドリグは、これまでの冬も、そして最近の釣行でも窮地を救ってくれていましたが、先日の釣行で、「これはもっとやったほうがいいな」と感じたのが、マイラーミノー"2.5インチ"のジグヘッドリグ。

マイラーミノーの2.5インチは、これまで個人的にはそう出番は多くなく、「マイラーミノーの出番=3.5インチ」と安易にしてしまっていた感はありました。

3.5インチのほうが、ノーシンカーでも投げやすかったことも理由のひとつですが・・・2.5インチは、サイトフィッシングでのメリットは強く感じる場面がありましたが、ノーマルな状況であれば、あそこまでしなくてもね・・・と。

しかし、あの小ささでリアルだからこそ、相当食い渋ったバスであっても、容易に食わせられることを知りました。

今年の冬は、スピニングでのライトリグを今一度練習することに決めているのですが、0.9gほどのライトジグヘッド+3~4lb.ライン+マイラーミノー2.5インチ。

この組み合わせが、シャッド、スモラバと並ぶ、この冬のメインアイテムになることはもはや間違いなさそうです。

(写真左上:ドライブクローのリアクションテキサス。フックはNINAパワーステージの1/0or2/0)

(写真右上:マイラーミノーのジグヘッドリグ。一点キラキラロールで誘います。)

(写真左下:シンクロ+ドライブシュリンプは真冬のエース!このエビっぽくも小魚っぽくも見える色合いが好きです。)

(写真右下:写真のハイカット、そしてダンクは、昨年の1~2月に最も沢山釣ったルアー。今年もやってくれるでしょう!)

ここ最近の釣行は100%取材のため、ここに掲載できる釣果写真はないのですが、なかなかに好調な釣りが出来ているもので、そこでの発見を綴らせていただきました。

このレポートがおそらく今年最後になるのかな??この一年も隙間無く駆け抜け、恐ろしいほどあっという間に通り過ぎていきましたが、充実した一年を過ごすことができました。

これからも、慌しくてもひとつひとつの仕事(O.S.Pの業務だけでなく、ご依頼いただく取材やイベントなどすべて)を丁寧に、精一杯、そして釣りに関わることですから、楽しくこなしていきたいと思います。

それでは2013年もよろしくお願い致します。皆様もよいお年を!

(写真上:キャスティングキッカー日本橋イベントでは、茂手木さんと冬の釣りについてお話させていただきました。)

(写真中:そして「陸王チャンピオンカーニバル」このメンツで勝利することの価値は計り知れない!ルアーマガジンは必見です!)

(写真下:今年はやっぱりこの人!W.B.S.の年間1位を獲得した草深さん。マイクロピッチシェイクを練習中(笑))

冬のストロングパターン「ルドラ」in印旛沼水系

スタッフレポートをご覧のみなさま!ごぶさたしてます。もうすっかり冬になってしまい、毎日寒い日が続きますが皆さんは釣りに行ってますか??

冬のストロングパターン「ルドラ」in印旛沼水系

冬のバスフィッシングは個人的に大好きで、1匹のバスを求めて人気の少ない湖面で1日過ごしているだけでも癒しになりバスと出会えた時の感動も格別で、傷のない綺麗な魚体はリリースを拒みたくなるような気持ちにさせてくれますしね!!

会いたいのにそう簡単には会えないのが冬のバス釣り。

バスに対する気持ちを改めて実感できる季節でもあると私は思います。

さて、今回は冬にバスと出会うための王道ともいえるハイカットやダンクによるシャッドゲーム・・・・ではなく、冬のストロングパターンの1つであるルドラをご紹介します。

(写真:この時期のルドラは、ビッグバスを狙って獲れる釣りです。)

ルドラを使うときに大切なのが「イメージ」

シャッドの釣りは1キャストの中にあってもただ巻きは勿論、多彩なロッドワークやアクション、リトリーブを駆使し必要最小限しか口を使わないバスにいかに口を使わすか?というものだと考えます。

つまり、ワームを操作するような、繊細な喰わせの釣りで最終的にリアクションバイトに導くようなバスに見せて・止めて・動き出した瞬間にリアクションバイト!!といったイメージをもって使ってます。

特にハイカットは固定重心ということもあり、バスに忍び寄るかのごとく警戒心を与えないので究極の喰わせシャッドとして大活躍していますよ。

これはこれでゲーム性も高く非常に面白く毎冬楽しみの一つですが、一方でルドラのようなビッグミノーによる釣りも、春に限らず冬のパワーフィッシングと言いますか、強い釣りで冬に喰わせられる有効な釣りなんです。(写真:真冬の印旛沼での釣果。ルドラにバイトしてきたグッドコンディションのバス。)

真冬でも餌を追うヤル気のあるバスは、ボトム付近に腹を付けて・・・と言われるバスと違い、印旛水系で言えば比較的水深の浅い川筋や関東平野部のフィールドであれば、必ずシャローや水面を意識しているはずで、ブレイクの角からボトムまでの間でサスペンドしていることが多いです。

そのバスは勿論シャッドの釣りでも狙える魚ではありますが、ルドラのようなビッグミノーをリアクション的な使い方で狙うのもストロングで、なんかかっこいいですよね~!!

様々な可能性を秘めたバスフィッシングは、こういうアイテムを使うことによってもっと楽しくなりますし。

そのルドラを使う理由を簡単に説明すると、バスに考える時間を与えず本能を刺激できる点!

どういう事かというと、サイズで比較した時にハイカットのサイズはバスの吸い込む力が弱くても吸い込めるのに対し、ルドラサイズとなればそれ相応の力を使わなければ獲物を逃してしまい他のバスに横取りされてしまう可能性もあるため、バスに「一撃でしとめる!」という気にさせることが出来るのです。

また、中途半端なサイズではこの釣りには向かないですし、バスに考える隙をなるべく与えなくさせる為、地形変化やストラクチャーを利用してアプローチをします。

クランクベイトでもスピナーベイトでもシーズン問わず巻物の釣りに共通する部分でもありますが、冬の印旛沼で代表的なエリアでもある「捷水路」や「鹿島川」に当てはめての理想的なシチュエーションとしては、ブレイクの角度がそこそこ急でシャロー側からいきなりルドラが飛び出してくるというシチュエーションで、分かりやすく言いますと、深みのあるカバーや橋脚などの死角から!!なんていうのもよいでしょう。

ブレイク付近でサスペンドしているバスは、岸際に着水したルドラの存在に気付いておらず、突如として目の前に現れるルドラに思わず反応してしまうイメージですね。

そのサイズやフラットな側面が、強ロールアクションによって生じる強烈なフラッシングもリアクション効果を最大限に引き出すからルドラなんです。

アプローチはブレイクラインに垂直気味にキャストしていけば手数を増やすことが出来ますし鋭角なら広範囲を。

まぁ、狙うエリアの距離に応じて角度は調整していくのがベストです。

ブレイクラインが永遠と続くような場所は、鋭角にココからあそこ!と。

逆に、鋭角に狙っては数投で終わってしまうような場所は垂直気味に、といった具合で狙うと良いでしょう。

出来ることなら、垂直気味に狙っていった方が手数も増え「突如現れる」という効果もより期待できます。

リトリーブスピードもレギュラースピードで構いません!

ブレイクを抜けたら気持ち抑えても良いかもしれませんが、本気モードになったバスにはスピードを抑えても気持ち程度で十分だと思います。

あまり遅くしすぎると見切られてしまいますしね!

またブレイクラインを平行に狙っても良いですが「一撃必殺」の効果はなくなってしまいます。ただバスの目線より上を通るのであれば平行に狙っても良いでしょう。

比較的ボトム付近にポジションをとっている場合もそうですね!

潜行深度を考えると透明度にもよりますが水深2.5~3.0mまでのエリアが適していると思います。

本物のベイトフィッシュで考えるとハイカットサイズの小魚(ベイト)は群れを形成していることも多く、バスにとって捕食のチャンスは多く、しかし、ルドラサイズのベイトとなると単独ということも考えられ、稀な存在がより本能を刺激しているのかは不明ですが、殆どのバスがルドラを頭から喰っていることからもルドラには本気で喰いに来てることは間違いないと思います。

昔、ウイードレイクでサイレントタイプのバイブレーションが良く釣れた!と言われた時代がありました。

現在も釣れると思いますが、その理由としてジャラジャラ音を響かせるバイブレーションは、バスも遠くから近づいてくるこのサウンドに気付いていて最初はこれに反応してくれるらしいのですが、そのうち音バレしているのかプレッシャーも掛かりやすくスレ易いという理由からサイレントモデルを使用することによってバスの目の前にいきなりバイブレーションが飛び込んでくるシチュエーションをつくると嘘のように釣れ続くことが増えた!という事例もあります。

冬のハードベイトのメインはあくまでもシャッドゲームが主体ですが、穏やかな日で水温がちょっと上がった午後や風が吹きだしてきたタイミングなど、また風が強くスローな釣りが困難なとき、などなど印旛沼に限らず良く行くフィールドで当てはまるシチュエーションがあれば、ルドラをキャストして頂き冬であってもバスの本気喰いや寒さも吹き飛ぶエキサイティングな釣りを是非体感してもらいたいですね!

(写真:やる気のあるバスが本気食いしてくるので、それはそれは、もうエキサイティングなのです!)

さて、今年も残すところあとわずか!

つまり2012年の釣りがあとわずかな訳で、今年の魚を釣れるのはあとわずかなわけですよ!!だから急がなくっちゃ!!!って、意味のわからない言い訳をしながら釣りに出かけています(笑)

冬にもかかわらずインレットでビンゴ

こないだは3時間ほどでしたが、ボートを出した後にカスミ水系をおかっぱりをしてみました。

結果から言うと、コバッチ1匹でしたが、何故おかっぱりをしたかというと、長くなりますが(笑)

今回はターンオーバーがエリアごとに起こっていて(この日は前日の夜からの冷え込みがきつく、ボートカバーはがっちがちに氷っていました)、そう言ったエリアのバスはその濁りを嫌って、水の安定している所に逃げると仮定すると、横に移動していくのか、ディープに落ちていくのか、はたまた、フレッシュな水の多い近くのインレットに上がっていくのか?

そんな疑問のもと、ディープと横への確認はボートで出来、インレットも出来るところまではやりましたが、限界があったので、続きをおかっぱりで!と言ったところでした。

まぁ、これはあくまで自分のデータ取りなので参考までに聞いてて下さいね。

そして、詳細データは内緒ですから(笑)皆さんも暇な時試して見てくださいねん的な感じです。

横への動きは水色の変わった左右の一番近いストラクチャーを狙いました。

まぁ、釣れたのですが、それが非難したバスかの決定的な証拠や関連性が掴めずちょっともやもや。

ディープへは釣果は無しですが、これはシチュエーションによって変わることでしょう。

もっと冷え込んでいたらとか、ブレイクがしっかりしていればとか、考え方は色々ですから、あくまで参考です。

そして、インレット!これがビンゴ!正直水温低下が見られるインレットはダメだろう、っと思っていたのですがこれが一番好反応でした!!

水温は本湖と比べると2度差なんでいけたのでしょうか??2度の壁は厚いぜ!!と思っていましたが、好反応でしたね。

ちょっとばらしちゃえば10度を切ってます・・。

流石にファイトはジャンプなど派手なものは無く、ひたすら重い感じでしたね!

そして、使ったルアーはタイニーブリッツMR!

何故タイニーブリッツか?と言うと、これは前回のコラムでも書きましたが、ボディーが小さいため、ボディー内に蓄える浮力量がコンパクトとなるわけで、その結果、アクション時の水押の量やシルエットが小さくなり、アピール力を抑えるわけです。

では何故ローアピールか?それはこの時期ターンオーバーも含めて、水温の低下により、バスの活性が下がるわけです。

ただし、真冬のように捕食活動が極限にまで下がるわけではなく、全然捕食しているので、12月~1月上旬に限っては、どっちかというと冬ではなく秋側に近いと思っても良いかもしれません。

しかし、夏や秋のように遠くの物に気づいて食べに行くと言った行動は減ります。

簡単に言えば今まで、杭の周り80センチの所にルアーを通して食っていた物が、30センチまで近寄らないと食わない!となる感じです。

もちろんキャスト精度を上げなくちゃ!と言うのももちろんありますが、今まで80センチ以上先で気付かれる為に投げていたルアーのアピール力はどうでしょう?

今回は半分以下の30センチで気付かれればいいでのす。

過剰なアピールは違和感となり、バスが危険と感じてしまうかもしれません。すると・・・逃げますよね・・

そんな時に、アピール力を抑えたこのタイニーブリッツMRが素晴らしいくらい良い働きをしてくれるわけです!

アピール力を抑えたと言ってもスローに引いても同サイズの他のクランクとは別次元のバランス力で小刻みに水を噛みながら泳いでくれますから安心してサーチベイトとしても使えます。

そんな感じでヒットした写真のバスは1匹は水路が繋がっている水門の角でヒット!

アクションはゆっくり丁寧なリトリーブ中に来たんですが、上がってきた時はリアフック1本に辛うじてかかっている感じ!この時季特有ギリギリフッキング。

スローになったバスをプラグで狙うなら、ヒット後は無理なファイトは禁物です!

そして2匹目はインレットの河口部。

これは着水後すぐにヒット!ギリギリフッキング+かなり引きましたがジャンプはなく、なんとか無事にランディング!

お腹ぱんぱんのナイスフィッシュでしたが50アップには足りず!でもこの時季はこのサイズが混じるのでたまりませんね!!

また後日光大郎君とキャスティング日本橋店でトークショーをやらせていただいたのですが、その中でこのギリギリフッキング対策の話になり、お互い共通したのが、フックのバーブレス化です。

バーブレス化は今まで何回か各雑誌で説明させていただいてきましたが、ほんとに刺さりが良くなります。

この時はシャッド話でしたが、ベイトタックルが標準でそれなりの硬さのあるロッドでやりとりする以上、細軸のフックなんてなおさら無しでしょうからね、クランクでも僕的にはこの季節にこういった使い方をするのでしたら有りだと思っています。

とにかくこの時季は丁寧にタイニーブリッツMRを引くと言うことで、試してみて下さいねー!フックはノーマルの物でベストです!!

さて、話はかなり戻りますがおかっぱりをしてた理由はこれでして、良い思いしたインレットをより上流ならどうなんだろうと、登っていった結果でした。

今回は規模の小さいインレットだったので、こんな結果でしたが、大きな規模のインレットだったら?

次回のテーマにしましょう。

と言うわけで!寒いですけど、是非フィールドで会いましょう!

冬な感じがしてきました・・・

皆さんこんにちは!最低気温がマイナスにまで下がる日もでてきました。先日の朝はついに車のガラスが凍結していましたし・・・凍りだすと冬な感じがしませんか??そして、バスの活性も下がってまいりました。

遂に冬に突入です僕の感覚だと、毎年12月中の間は厳しいながらも、まだバスに捕食への意欲を感じます。年が明けるといっそう難しいですね。

この年内の、「食い渋りながらもまだ食ってくれるバス」を釣るうえで頼りになるのが、前回のレポートで紹介したシャッドプラグとスモラバです。

最近の陸っぱりでも、スモラバ、04JIGシンクロ にかなり助けられていますね。

(写真上&中:霞水系陸っぱりにて、シンクロ2.4g&ドライブシュリンプ3"でキャッチ!!)

(写真下:シンクロ2.4g+ドライブシュリンプ3"のボトムちょい上スロースイミングにて。)

霞ヶ浦水系を例にとりますと、すでに越冬モードのようなポジション(波風が当たらず、水深もあるブロックの隙間など)に入り込んでいるバスと、ワカサギを追っているアクティブなバスに分かれるのですが、そのどちらを狙うにしてもスモラバは食わせに長けているので、1タックルでテンポ良く釣り歩けます。

ブロックやブッシュのに入り込んだバスに対しては、ダイレクトにシンクロを落とし込み、細かくシェイク。

このようなタテのアプローチに関しては、僕はほぼ中層でしか食わせていないので、シンクロのように90度ラインアイで水平姿勢で誘えるジグでないと、確実にバイトさせる自信が持てません。(結び目も常に真上にきているかチェックします)

で、ワカサギを意識して、横方向にスイミングさせるときにも、狭いスポットであればスモラバでスローにスイミングさせたほうがシャッドより食わせられることも多い。(さらに寒くなると、シャッドのほうがリアクション効果も持ち合わせていてバイトにさせられる感覚がある。)

その場合には、スモラバの色もK.O.C.S.(カズキ・オリカネ・カラー・セレクト)のような白っぽい色を選びます。

同じくベイトカラーに合わせるという意味では、ブロックの隙間に落とし込んでいくようなときにはエビっぽい色に実績がありますね。

トレーラーにはドライブクロー2in.と、長いこと僕の中で絶対的トレーラーだったスタッド4in.のボディをちょん切って短くしたものをアクションの違いによる得意(一点シェイクではスタッド。フォール、ボトムズル引き、スイミングではドラクロ2")によって使い分けていましたが、最近ではドライブシュリンプが、落として良し、誘って良し、泳がしても良しで、現場で自然と手が伸びます。

他にも周りの人達は、ドライブクローラーやドライブスティックのネコリグ、ドライブクローのヘビーダウンショットリグなどで釣っていました。

写真上から

(写真左右:草深さんがテトラ帯でドライブクロー3"のヘビダン5gで立て続けに連発!)

(写真左:さらにブロック帯にてタイニーブリッツMRでキャッチ。)

(写真右:O.S.P社員のS君はワカサギをイメージしてドライブスティック3.5inのネコリグで。ヤル~!!)

(写真:たまたま会った釣友は、ドライブクローラーのスナッグレスネコリグで。)

(写真:身内の大会にて。優勝はO.S.P社員の麻生君のチーム。シンクロ&シュリンプで2本、更にO.S.P女性スタッフさんがドラクロ3inのヘビダン5gでキャッチ。)

(写真:僕はスレで掛かったコイのみ・・・プロスタッフの早川さんも参戦し、こちらはなんと93cmのビッグカープ!!(でもスレ))

それと、最後にちょっとした告知を。絞めつけ感がなく、それでいてまったくズレない抜群のフィット感で、過去最高のサイトマスターといわれるモデル「インテグラル」に川村光大郎モデルカラーを出させていただくことになりました!

イメージはスティーズ・コンパイルXのブラック&レッド。カッコイイと思います。

モデル名は「インテグラル・ガンブラックPro」、ぜひチェックしてくださいませ。

今回はこんなところで。この冬もシャッドとスモラバを武器に、昨年以上に釣るぞ~!!

(写真:サイトマスターインテグラル「ガンブラック・Pro」)

今の時季がチャンスです!

気温もぐぐっと下がってきて思わず釣りへ行く足が重くなるこの季節ですが、皆さんどうお過ごしでしょうか。思わずヒーターの前から離れたくない朝を感じているかもしれませんが、ずばり!今の時季が、チャンスです!!

今の時期がチャンス!!

気温が下がってきて釣り人も減るこのタイミングですが、実は水温はそんなに下がっているわけではないのです!

朝の気温が4度とかの中、水温は10度以上あるところが多いのです。

つまり、水の中はまだまだ行ける!釣れる!わけです。

・・・と言うわけで、僕もトーナメントが終わりシーズンオフとなりましたが、トレーニングとしてこの時期にフィールドを決めずに色々な場所へ行っています。

釣り方は10月より若干、気を使うところはあるのですが、大きな変動はなく巻くところでは巻き、打つところでは打っています。

しかし、思わぬ落とし穴があるのも事実!

おかっぱりなら水温計、ボートなら魚探の水温計を必ずチェックしててください!

たまにですね冷たい雨や夜の冷え込みのせいで急に水温が部分的に落ちているところがあります。

そういった所はもちろん避けなければなりません、また、それが酷くなると湖全体が水温低下になったりします。

有名なターンオーバーと言うやつですね!これが一番厄介です。

ターンオーバーの対策は次回として、先日行ってきた霞ヶ浦でのお話を先にします。

11月中~下旬の霞ヶ浦

水温は13度で曇り、気温は5~16度でした。

この時期はワカサギなどのベイトを強く意識したバスが多いと僕的には考えているので大好きなブリッツEX-DRを護岸の日陰になっている側を流していきます。

(写真:この時期は流しながら&粘らない、が僕的にはベストだと思います。で、釣れた魚がこれ!)

ここで、少しでも日向で水温が上がってるところの方がいいのでは?と思われるかもしれませんが、これは今後真冬になっても頭には入れておかないといけないのですが、ずばりバスはシェードが好きです!

まぁ、好きかどうかは直接聞かないと分かりませんし、それを聞けることはまだ僕にはできません(もしかしたら出来る日がくるかもしれません(笑)・・・)

わかってる風に言うと、つまりバスの捕食スタイルの根本は身を潜めて餌を追うのが基本です。つまり身を隠すための影が大事なのです。

マグロのように絶えず泳ぎ回って捕食をするわけではないのです。

また、少しでも暗く身を隠せ、餌を待ち伏せ出来る場所、そしてそれが自分の身を守ることにも繋がりますのでシェードは1年中マストなわけです。

前置きが長くなりましたが、そんなわけでシェードの護岸のある壁ぎりぎりにキャストし、シェードから、日向の境目を大事に意識し丁寧に巻きます。

贅沢をいえば風が当たっている、もしくは当たっていた場所で水面にゴミが多い所なんかがお勧めです!

ボートならその周辺のベイトの量を魚探でチェックもしたいところですね。

夏の水温が高い時期には、酸素や水温の問題で限られた場所にしか居られなかったバスも、水温が一定に近くなり水質や酸素量も安定しているので、夏ほどピンのピンでエリアを絞らなくてもいいのはこの季節の特徴でもありますね!

しかし、逆に魚が散っているとも言える為、あまり1つのポイントでは連チャンしないことが多く感じられます。

上に掲載されている写真ですが、ヒットした水深は60cmほどのところ。

じゃー、ブリッツやブリッツMRでいいじゃないかと言われそうですが、そこはちゃんと意味がありますよ!

狙っている護岸に対してなるべく早くルアーにボトムタッチさせたいため、あえてのブリッツEX-DRなのです。

単純に好きだからという理由だけではないんですよ・・好きだけどw

ただし、もっとスローにとか、ベイトサイズの小さい時にはタイニーブリッツMRの出番です!

スローに引けるこのちっちゃなボディーは、同サイズの他のクランクとは別次元のバランス力で小刻みに水を噛みながら泳いでくれます。

ぐぐっと小さくなったボディーが蓄える浮力量が水押の量や存在感や、もちろんシルエットも小さく押さえてくれます。マッチザベイト(その時実際にバスが補食している魚)も考えて使い分けたいですね。

また、トーナメント時などのハイプレッシャー時にも投入します。

現に僕は今年のTOP50最終戦(霞ヶ浦)ではメインで投げていましたしね!

そんな感じでご紹介したのは1パターンですが、オフシーズンの僕としてはこの1つのパターンを1日追い続けるというのもトレーニングの一環として行います。

これをやると1つのパターンをやり倒すということでこのパターンに自信が持てるようになりますよ!

皆さんもチャンスがあったら是非とも試していただければと思ったりします。

そして、とりあえずあれ・・・

それと、日本と言う国は縦に長いわけで、西の暖かい所へ行けばまだまだこのパターンは先の話かもしれないし、北に行けばすでに雪が舞っている場所もあるわけで、長い日本はみなさんのフィールドによって進行具合がばらばらなので、とりあえずあれです!!

あれですよ。わかります?

ずばり答えは水温計!その辺を見極めるのは水温!

つまりこの時期、水温計は必ず手放せないと思いますよ!

例えとしては、ちょっと前に福島県にある桧原湖にも行ってきましたが、すでに関東の一カ月先の水温でしたね(笑)

水深8メートルから上がってきたバスの方が温かかったですw

写真はドライブクローラーのネコリグです。

因みにさっきまで話をしていたのはラージマウスバスでのパターンとなり、正直スモールだとこれまた大きく変わりますねw

もちろん変わりのないパターンもありますが、一般的に使うのは回遊性を重視するスモール独自のパターンの方が多いですね僕は!

まぁその辺は、また別の機会でじっくりお話したいと思っています。

さて、刻々と変化していくフィールドですが、僕はそれを楽しみながら毎週湖上の人となっています!

次のレポートもリアルなお話ができればと思います!

お楽しみに!!

タイフーン炸裂!晩秋の「ビッグブレードスローロール」

こんにちは。和歌山の辻井です。10月末より木枯しの声が聞こえ始め、早3週間。山の木々も色付き始め、冬への足音が聞こえるようです。

晩秋の「タイフーン」

今年は小刻みに雨と小春日和が繰り返し訪れ、体感的には木枯しと言っても大きな寒波ではないように思っていたのですが、いざフィールドに繰り出してみるとザッと一気に降る雨の影響でしょうか、水温は例年より早く下がっているようです。

木枯しが吹き始める頃から本格化するのが、昨年同時期の11~12月のレポートで紹介しましたタイフーンによる晩秋の「ビッグブレードスローロール」。

この釣りが今年も火を噴いています!

(写真:11/19の合川ダム釣行でキャッチした53cm、タイフーン3/4oz.TW(スパークアイスシャッド))

タイフーンがリザーバーにおいて有効になるのは、秋が深まりバスの気配が消え始めた頃で、特に有効になるのが木枯しが本格的に吹き始める11月中頃以降でしょうか。

フィールドの水温が14度を切った頃を目安にしてみて下さい。

バスは水温変化に合わせるようにレンジを上げたり下げたりを繰り返しながら、シャローから徐々に個体数を減らしていきます。

このように容易にレンジを上げ下げできるエリアというのは岬の先端部や大きな岩盤等の縦ストであり、リザーバーにおいてはかなり限定された大場所にあたります。

それ程難しいエリアではなく、パッと周辺を見渡して目に入る最も大きな地形変化と捉えて大丈夫です。

余談になりますが、最後までシャローに残るのがビッグフィッシュになるとよく聞きますよね。

このような好スポットを陣取るのは小バスではビッグフィッシュに負けて無理なんじゃないかなと考えています。

アベレージの低いフィールドですと普通に小バスも釣れますから、必ずしも体力的な問題ではありません。

話を戻しますと、先述の大場所をロングポジションからタイフーンで狙うわけです。

フィールドの様子から、目で見える範囲内の最も大きな変化、バスが居るであろうスポットを予め予測してアプローチ!

バスの居場所からやや上のレンジ(20~30cm上方)を意識しながら、そのレンジを引ける最低スピードで一定リトリーブします。

大胆な釣りのようで狙いはピンスポットと、非常に繊細なのがこの釣りの大きな特徴です。

バスのポジションに対してどこで口を使い易いかを予測し、スローにリトリーブ。

この口を使いたい場所がプロダクティブゾーンになります。

バスの居場所を直撃するのももちろんありですが、タイフーンではこのプロダクティブゾーンを通します。

このプロダクティブゾーンをタイフーンで狙う場合はバスのやや上方であることが多く、バスに追わせるのではなく飛び付かせるイメージで使うのです。

この飛びつける距離というのがバスのポジションから50cm程度、長くても1m程度と考えるのが妥当で、それ以上離れてしまうと追い食いになってショートバイトが多発してしまいます。

「チェイスはあるんだけど・・・」

というのはバスの活性が低いのではなく、本来は釣れるはずであったバスに対するアングラー側のアプローチが甘いからだと考えましょう。

仮にプロダクティブゾーンがボトムスレスレだとすると、タイフーン等スピナーベイトではブレードが邪魔をしてバイトしてもフックアップには繋がりませんので、最初から除外して、同レンジを通せるクランクやシャッドを使う方が効率的になります。

スピナーベイトの考え方に関しては前回のレポートにも記しましたので参考にしてみて下さい。

タイフーンもハイピッチャーも基本的には同じ考えです。

タイフーンはビッグブレードながらスリムタイプで、非常に高回転に回ります。

このため対応スピードの幅が非常に広く、同時に幅広いレンジに対応出来る事を意味していて、実際使ってみると5m近く落とし込んでも規則正しいブレードの回転を感じ取る事が出来るでしょう。

実用的には私は3mレンジまでの使用が多く、単なるシャローだけでなく表層までもカバーできてしまう便利なスピナーベイトです。

リザーバーでの使用ではレンジを決めて釣るのではなく、地形に合わせて1キャスト毎に臨機応変に対応させる事が釣果を伸ばす意味では非常に大切です。

ビッグスピナーベイトにおいて細かな状況に唯一対応できるのがタイフーンと言っても言い過ぎではないのは、見た目からは想像のつかない扱い易さと自由度が備わっているからなんです。

使うタイフーンのタイプは、3/4oz.DW(ダブルウィロー)&TW(タンデムウィロー)を基本としていますがビッグブレードは向かい風ではキャストし難いケースが多々あります。

タイフーンの唯一の泣き所でもありますが、こんな時には1oz.のウェイトと#7ウィローの「ロングキャスト仕様」を使う事でかなり改善されます。

試しにどちらか使ってみたいという方には、ロングキャスト仕様は扱い易さの面からオススメだと思いますよ1

実釣においても10月末七色釣行ですが、1年で1~2回程しか行かないフィールドで何も分からない状況の中、タイフーンの3/4oz.スパークアイスシャッドで50UP(53cm)を仕留める事ができました!

(写真:10/31の七色ダム釣行でキャッチした53cm、ルアーはタイフーン3/4oz.TW(スパークアイスシャッド))

60UPが珍しくない七色ダムでこのサイズはあまり胸を張れないのかもしれませんが、本当に嬉しい1本でした。

11月に入っても合川ダムにおいてこの時期にしてスーパービッグと言える凄いコンディションの53cmを始め40後半クラスが連発しています。

このタイフーンの釣りは水温がひと桁台に入るまで続くはずです!

是非皆さんもお試しください!

タックル

タックルセッティングですが、ロングポジションからのフッキングを約束する張りのあるロングロッドに、引き抵抗に負けない巻き上げパワーのあるリールが扱い易さの基本です。

集中力を要する釣りだけに、ストレスのないセッティングで臨んでください。

参考までに、私のセッティングを紹介します。

ロッド:70Hエゴイスト

リール:TD-Z100MのUSトレイル

ライン:FCスナイパーBMS16lb.

(写真左:11/6の合川ダム釣行でキャッチした48cm、ルアーはタイフーン1oz.LC(スティールシャッド))

(写真右:11/6の合川ダム釣行でキャッチした49cm、ルアーはタイフーン3/4oz.TW(スパークアイスシャッド))

今年のビワコはウィードが少ない

琵琶湖にお越しのアングラーだけでなく、全国のバスアングラーが2012年に何度も耳にした言葉ではないでしょうか。ウィードの少なさがもたらした傾向・・・

確かに今年のビワコのウィードは、過去10年間で比べると圧倒的に少なくなっています。

一番多かった年と比べると10分の1くらいの感覚です。

ですが、だからといって「釣れない」ワケではなく、ちゃんと狙えばきっちり「釣れて」くれるのであります。

で、この秋、そのウィードの少なさがもたらした傾向が、「少ないからこそウィードに依存する」ってことです。

どこにでもドサッと生えているときは、バス達は特定の場所に固執せず、回遊しながらベイトを追う傾向にあったのですが、今年はどこにでもないので、あるところに固執してその場に定着する傾向が強いのです。

つまり、多くの個体が回遊型から定着型に移行してしまったワケです。

そうなると、秋から晩秋にかけての回遊狙いの「巻き物」への反応が、これまでのようには「いつでもどこでも」みたいに簡単には出なくなり、かわりに、残りウィードに対してプレッシャーを掛けないように狙えるリグへの反応が強くなってきます。

そんなリグの代表が「ネコリグ」です。

ネコリグは移動距離を抑え一か所で誘いをかけることができ、かつ、複雑な動きでバスにプレッシャーを与えにくい特徴があります。

というワケで、今秋のぼくのガイドでは、ドライブクローラー6.5インチの1.8gネコリグを取り入れて、各地の残りウィードをじっくりと狙うようにしています。

使い方はいたって簡単、ボトムで移動距離を少ないようにしながらヘコヘコとアピールして、ステイで喰わせます。

ドライブクローラー6.5インチは、まずサイズが、琵琶湖南湖にベストマッチで、さらに、縦と横で刺し方によって、動きを変化させることが出来るので、一か所に投げ続けていても釣れ続く傾向があります。

実は、同一のワームを同一のリグで、違う動きが出せるのはもの凄く効果的なのですよ。

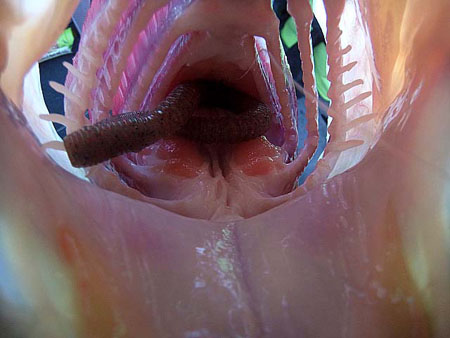

(写真:ドライブクローラー6.5"を丸呑みしています。)

ちなみにぼくはドライブクローラー6.5インチのネコリグを使用するときは、ベイトタックルを使用しています。

ベイトタックルはラインスラックの処理が速いので、動きで喰わせるネコリグにはとってもベストマッチですよ。

(写真:ガイドゲスト様も、ドライブクローラーのネコリグで。)

琵琶湖バスフィッシングガイド奥村哲史オフィシャルサイト

<リンクはこちら>

秋に欠かせないのがディープクランキング

すっかり朝晩は寒くなり、そろそろ防寒も用意しないといけませんね!急な寒さにはフーデッドネックウォーマーを用意しておくだけでかなりしのげますよ~。

秋爆と言えば

水温もいよいよ10度台前半を行ったり来たり、一雨ごとに秋が深まってきました。

この秋前半はディープクランキングで楽しい釣りが堪能できました。

もちろんブリッツMAX-DR、EX-DRが大活躍。

使い方は細かいことは気にせず、ただ巻くだけ。

ただそれだけで連発するので、ルアーの力に頼り切ってしまった感じがして、ちょっと反省です(笑)。とはいえ効果的に使うコツはいくつかあります。

基本的なことではありますが、狙うべきスポットで狙ったコース取りをしっかりとすることと、潜らせる為の助走をしっかりとることです。

言葉で分かっていても状況をしっかり把握して実践することは難しく、重要であると今更ながら再確認できました。

一例を挙げるとディープが隣接した岸際のブレイクに魚が集中していた場面。

まずは岸と平行にキャストして数匹キャッチ。

まだ魚影があることを魚探で確認できたので、今度は岸ギリギリにボートポジションを取り、沖に向かってフルキャスト。

そしてボートポジションの真下で連発という場面がありました。

通常、ディープクランクに関わらず、リップ付きプラグの泳層は弧を描きます。

この時は、ブレイクの傾斜とルアーが泳ぎ上がってくる軌道の角度が絶妙に合っており、綺麗にボトムをトレースできている感覚でした。

加えて、多くの人がこの時期ディープクランクを投げることが多く、ボトムを叩き過ぎると直ぐに反応が悪くなり、強いアクションを嫌って、ルアーを避けるように浮いてしまうこともあります。

そういったこともあり、ボトムを叩き過ぎなかったことも連発した一因であったと思います。

このような例だけでなく、全く同じバンクであってもブレイクラインを、垂直に攻めるかor角度を付けて攻めるか、によってルアーが通るボトムの傾斜は変わります。

ダウンヒルでもアップヒルでも同じです。

基本的なことですがボトムに対してしっかり当てたいのか、ボトムから離れた中層を引きたいのか、明確にイメージを持ちながら、意識してキャストできるかは本当に大事なことですね。

ちなみにこれからシャッドの季節、考えることは全く同じです。是非実践してみて下さい。

何はともあれ、勢いよく潜らせて、スピーディーに探る釣りはやはりバス釣りの醍醐味。

ただ巻くだけで引ったくっていく時の衝撃は何回味わっても、病みつきになる感覚です。

ブリッツMAX-DR、EX-DRはお世辞なしに釣れます!

ディープクランクとしての群を抜いた性能は色々ありますが、中でも、タイトでハイピッチなアクションは本当に反応が良く、釣れ続くというのが使い倒した素直な実感です。

これから水温も下がって、出番のあるタイミングは限られてきますが、朝一や夕方のフィーディングタイムにはまだまだ活躍しそうです。是非是非オススメします。

ちなみにタックルは

ブリッツMAX-DRは7ft前後のMHクラス。スティーズ、ディープストライク。ブラックレーベルFM70MH。レジェンドVIP70MHなどなど。

ブリッツEX-DRはMAX-DRと同等かややパワーダウンしたものでOK。ブラックレーベルFM70M等のMクラスで使用できるは本当に便利です。

そしてやはりライン、私は両クランクとも通常はフロロの8~12lb.(モンスターブレイブ)を選択しますが、潜らせたくない時や根掛かりし易い所などは16lb.まで使用します。

やや細軸のフックに交換すれば大概はフックを延ばして回収できます!

逆にもっと深く潜らせたい時はPEの0.6号から1号位を使用します。

リーダーはフロロの8~10lb.を1m位が目安です。

潜行時のラインの受ける水の抵抗は大きく、フロロの場合と比べかなり潜ります。感覚的にも分かる程です。

ラインの使い分けまで考えれば、様々なシチュエーションにも対応でき、逆により状況にフィットした使い方も煮詰められることになります。是非ともお試しあれ!では!

(写真:場所は高滝湖。秋のディープクランキングでナイスフィッシュをキャッチ!)

河口湖のボイルパターンでアシュラ炸裂!

プロトーナメントも次々と最終戦を終え、そろそろシーズンオフ。僕のJBトーナメントの最終戦、全日本バスプロ選手権河口湖に参加してきました。

全日本バスプロ選手権in河口湖

気になる結果ですが、、、、結果は??

・・・まぁ聞かないでください(涙)

決勝戦ということもあって、気合入れて約1ヶ月前からの河口湖に通いました。

今回は10月の初め頃良かったパターンを紹介しますので、来年の参考にでもしてください。

晩秋の河口湖

秋の河口湖はベイトフィッシュを魚探で探して釣るパターンが定番です。

しかし今年の河口湖はワカサギが少ないのか?ベイトの群れがあまり映りません。

秋までの猛暑のせいなのか、そこらじゅうでボイルが起きていました。

たぶんハスだろうと思いましたが、試しにアシュラを投げたらなんとバスが釣れました。

詳しく観察すると、表層にワカサギやシラウオが泳いでいます、どうやらそれらを群れで捕食していたようです。

釣り方はいたって簡単。

ルアーはアシュラのスペック2がオススメ!!

(写真:アシュラスペック2でキャッチしたネイティブのキッカーフィッシュ!)

場所は例年ベイトが溜まる場所のウイードのアウトサイド付近。

減水しているので、西湖放水路、長崎、浅川などはオカッパリからも充分狙えます。

じっと静かに湖を眺めると水面がざわついてきますので、そしたらキャストの準備をします。

数秒後ボイルが始まるので、そこをめがけてアシュラをキャスト!!

落ちただけではバイトしないので、着水と同時に思いっきりジャークをしながら早引きをします。

トーナメントプレッシャーもピークに達したバスはラトル音を嫌うので固定重心のアシュラスペック2が有効です。

さらに飛距離も稼げるので、GOOD!!

泳ぎのバランスもすばらしく、気難しいネイティブバスもバックリとバイトしてくれます。

サイズは小型が多いですが、ヒレが発達した引きの強い天然バスです。

タフだった今回のローウエイトの試合にはこの手の魚がとても貴重だったのですが、残念ながらベイトフィッシュに絡むバスを狙う僕のパターンは直前の水温低下により崩壊・・・。

バスはスローな状態に移行したようで、エビを捕食しているバスをライトリグでスローに狙った選手が上位を占めました。

あと河口湖といえば、やっぱり放流バス。

今年最後に放流された魚が巨大な魚が多かったようで、画像のようなキロオーバーのバスや中には50オーバーも混じっているようです。

放流バスでもこれだけデカイと、楽しい釣りができます。

水温低下が落ち着くと、再度ベイトフィッシュパターンが炸裂する可能性もあります!

まだチャンスがいっぱいの河口湖にみなさんも出かけてみてはいかがですか??

(写真左:放流から時間が経ってしまうと、放流と天然の判別がなかなか難しいのですが、こちらはボイルしていたネイティブ。)

(写真右:こちらは放流バスで、サイズは1,500g程!)